21 февраля 1613 года в Русском царстве произошло историческое событие – в Москве Земским собором был избран Государем, Царём и Великим Князем всея Руси Михаил Федорович Романов.

11 июня того же года, в Успенском соборе Московского Кремля Михаил был коронован на царство, ознаменовав тем самым основание новой правящей династии Романовых.

I. 300 лет правящему Дому Романовых

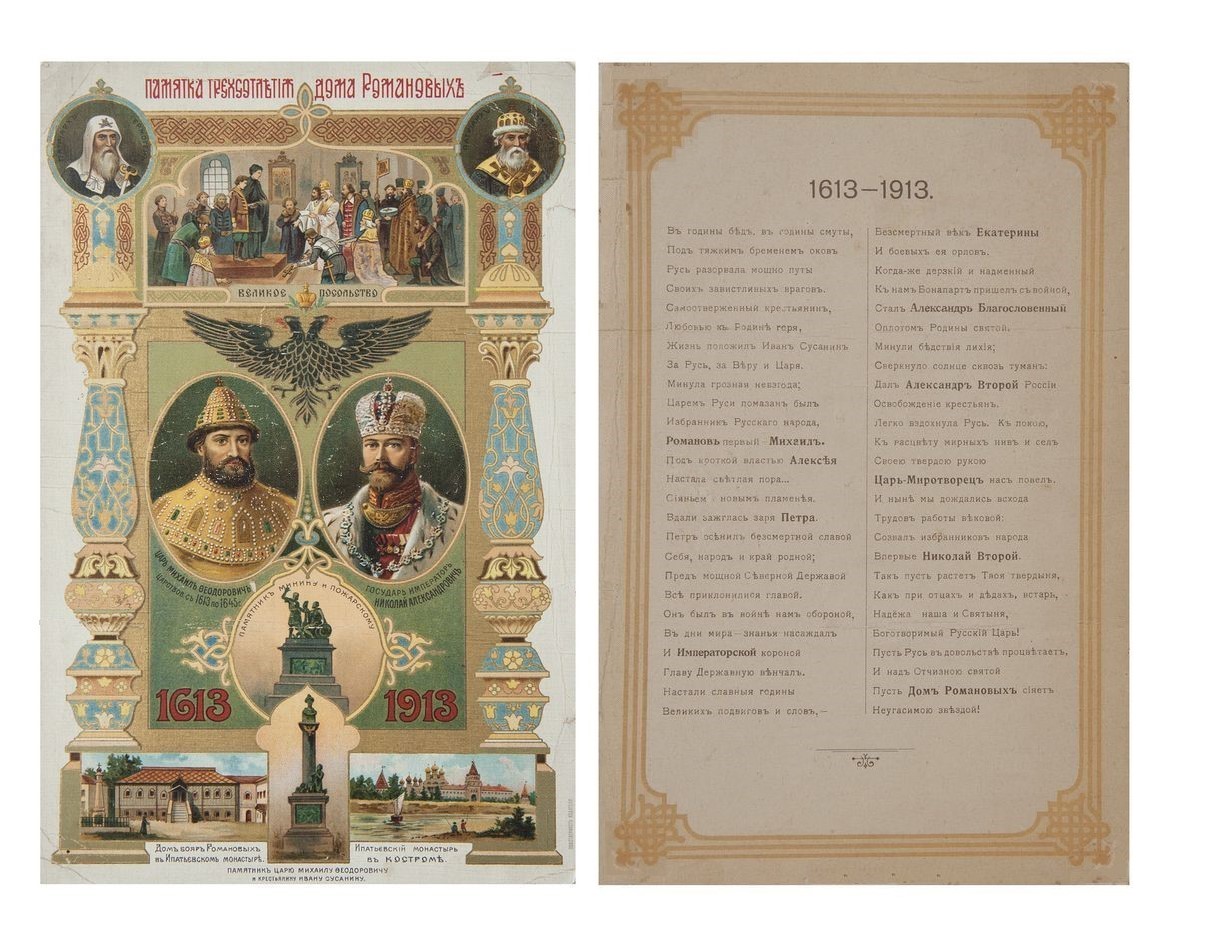

Ну а теперь перенесёмся на триста лет вперёд, в год 1913, когда вся Россия праздновала 300-летие царствующего дома Романовых. Праздник отмечался торжественно и всенародно.

По всем городам и весям необъятной Российской империи в храмах служили благодарственные молебны, прошли войсковые парады местных военных гарнизонов, устраивались торжественные балы, обеды и приёмы губернаторами и градоначальниками, проходили исторические выставки и народные гуляния.

На волне монархического патриотизма было выпущено несметное количество памятных жетонов и брелоков, красочных буклетов, плакатов и открыток, которые уходили с прилавков магазинов и лавок как горячие пирожки.

Главным управлением почт и телеграфов была выпущена серия почтовых марок с изображением царственных особ.

Министерство финансов пустило в обращение юбилейную монету достоинством в 1 рубль с изображением на аверсе действующего императора Николая II и первого из царей Романовых Михаила Фёдоровича.

В честь трехсотлетия царствования Дома Романовых были учреждены юбилейные награды. Пожалуй, ни одно событие в Российской истории не было отмечено таким их количеством. Постараюсь показать вам их все.

— Первая и главная награда медаль «В память 300-летия царствования дома Романовых».

Медалью награждались лица, состоявшие на момент 21 февраля 1913 года на государственной службе в военном, морском, гражданском или придворном ведомствах;

— Наградной крест «В память 300-летия царствования дома Романовых» для награждения священнослужителей монашествующего и белого духовенства.

Им награждались лица обоего пола, приносившие Их Императорским Величествам лично или в составе депутаций верноподданнические поздравления;

Также было учреждено несколько Знаков отличия:

— «Романовский знак отличия за труды по сельскому хозяйству» I и II степени.

Предназначался для награждения лиц, «особо выделившихся… своими заслугами на поприще государственной, общественной, научной или практической деятельности в области земледелия, животноводства, рыбного и лесного хозяйства, сельскохозяйственного опытного дела, земельных улучшений, землеустройства, кустарных промыслов, сельского строительства, сельскохозяйственного образования и вообще в одной из отраслей отечественной сельскохозяйственной промышленности».

— Знак отличия Святой Равноапостольной княгини Ольги трёх степеней, предназначенный исключительно для отличия женщин за общественную и государственную службу.

Правда с этим знаком вышла незадача. Его статус был утверждён только в июле 1915 года и, как сообщает Википедия: «В 1916 году состоялось первое и единственное награждение этим знаком отличия. 2 апреля 1916 года знаком отличия Святой Ольги 2-й степени была награждена Вера Николаевна Панаева, потерявшая в сражениях Первой мировой войны трёх сыновей — офицеров, все трое были кавалерами ордена Св. Георгия 4-й ст. и служили в 12-м гусарском Ахтырском полку».

— Наследственный знак для лиц, приносивших Их Императорским Величествам личные верноподданнические поздравления по случаю 300-летия царствования Дома Романовых.

На лицевой стороне знака серебряный герб рода бояр Романовых, увенчанный императорской короной и окруженный позолоченным лавровым венком, перевязанным внизу лентой с датами на ней – 1613-1913.

После смерти пожалованного знаком лица право на его ношение передавалось последовательно старшему прямому потомку мужского пола.

— И последнее, Гимназические наградные медали.

Медаль, предназначавшаяся учащимся мужских гимназий с надписью на аверсе — «Преуспевающему» с датами 1613-1913 и аналогичная медаль для учащихся женских гимназий – «Преуспевающей» 1613-1913.

Уверен, что вы уже прониклись всей важностью и грандиозностью события 1913 года — празднование 300-летия царствующего дома Романовых. Если это так, уважаемый читатель, то мы переходим к основной теме моего рассказа.

II. Монумент

Главные праздничные мероприятия проходили, конечно же, в Санкт-Петербурге и Москве.

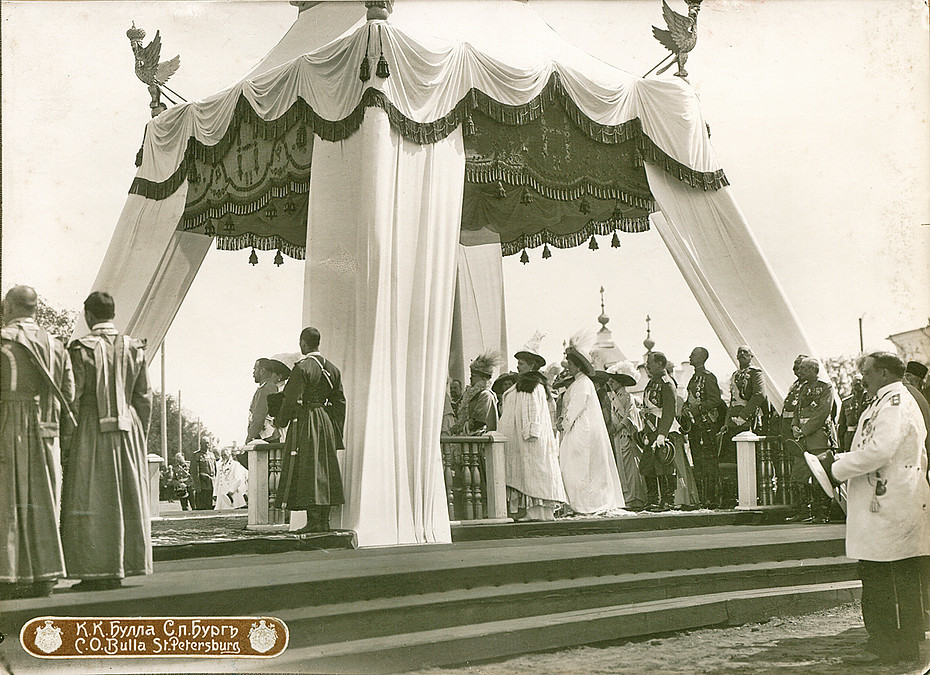

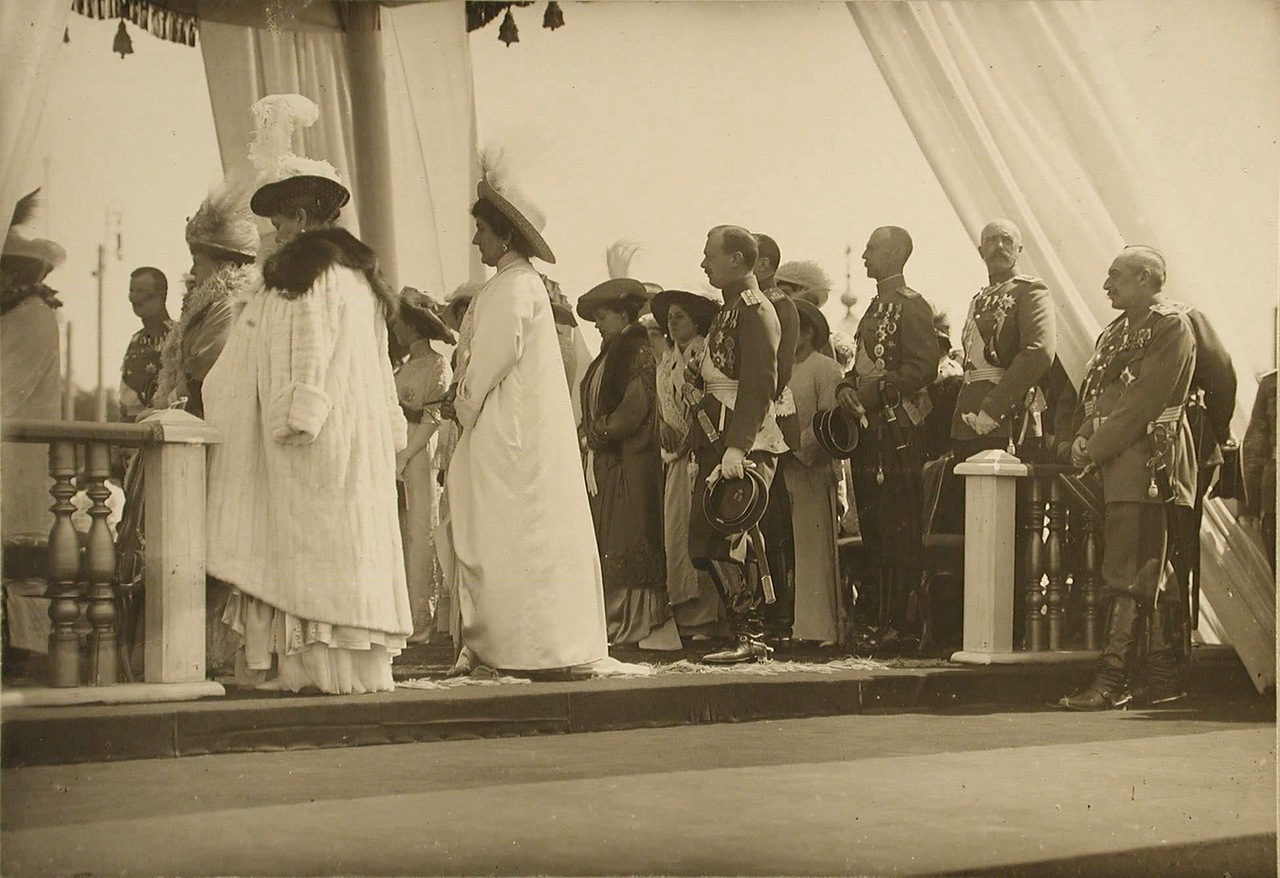

Но одно из важнейших событий торжеств 1913 года прошло в Костроме — колыбели династии Романовых. 20 мая, в присутствии Николая II и членов августейшей семьи — императрицы Александры Фёдоровны, наследника престола цесаревича Алексея и четырех царевен – Ольги, Татьяны, Марии и Анастасии, произошла закладка фундамента будущего величественного монумента, посвящённого 300-летию царствования Дома Романовых.

Мысль о строительстве в Костроме монумента, посвящённого 300-летию Дома Романовых, возникла задолго до знаменательной даты, в 1903 году, когда Костромская городская Дума, преисполненная верноподданническими чувствами, прониклась желанием достойным образом увековечить память о великом историческом событии, которое в 1613 году было источником спасения для находившейся на краю гибели России.

Воплощение в жизнь этой идеи в конкретные действия заняло несколько лет. Только в начале 1909 г. костромской губернатор А.П. Веретенников обратился с этим предложением к министру внутренних дел, статс-секретарю П.А. Столыпину, который сделал императору Всеподданнейший доклад о предполагаемом памятнике.

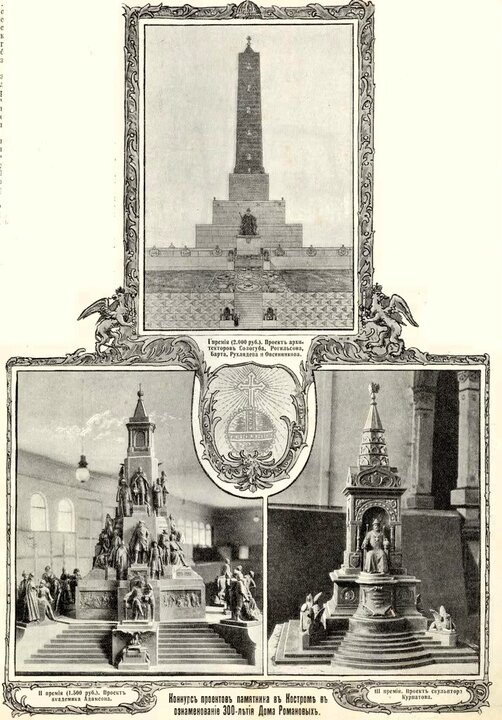

Николаю II идея понравилась. Строительству монумента дали добро. Несколько лет шла работа по организации всероссийской подписки по сбору средств для сооружения монумента и выбору конкретного места для его установки. В 1911 году Академия художеств провела конкурс проектов.

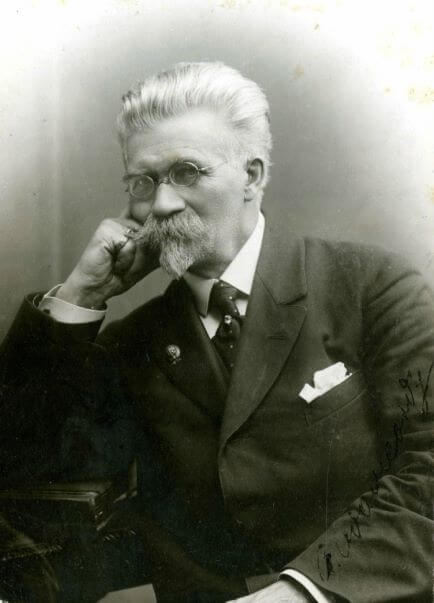

А Комитет по сооружению монумента, для воплощения в жизнь, из трёх вариантов, выбрал работу скульптора А. И. Адамсона, занявшую второе место. Однако проект получил многочисленные замечания, в частности, автору пришлось упростить первоначальный слишком сложный и дорогостоящий вариант.

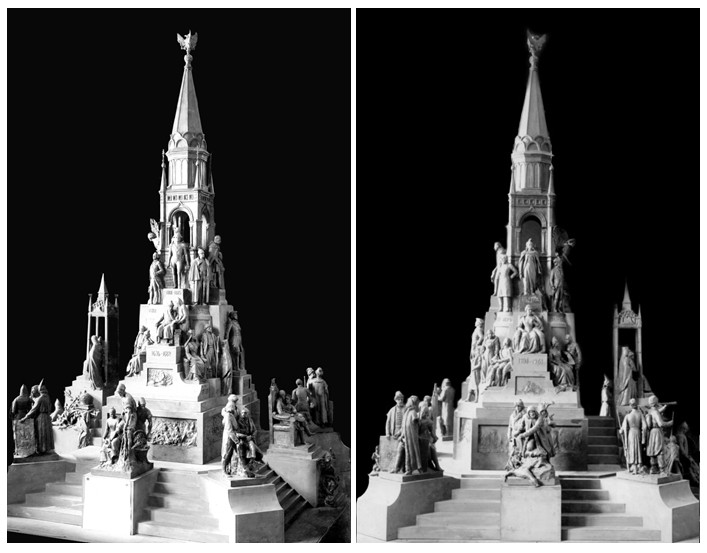

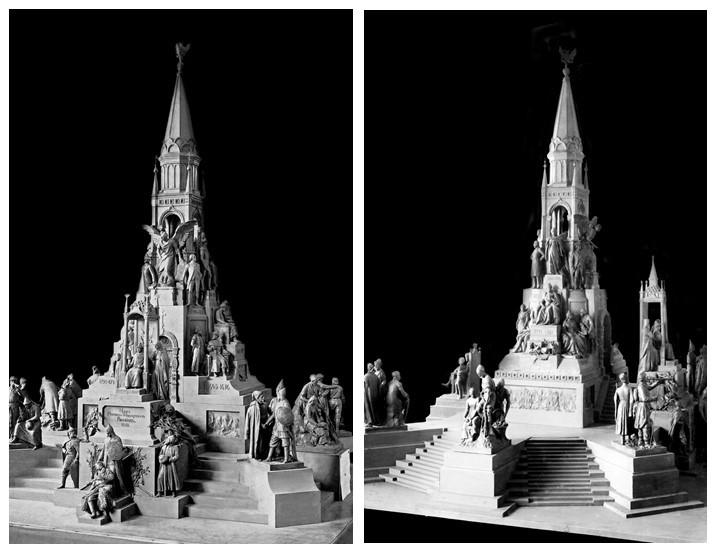

Согласно утвержденному в 1912 году проекту памятник представлял собой грандиозный постамент-пьедестал в виде часовни — ступенчатой округлой башни высотой в 17 саженей (36 метров) с многоярусным шатровым завершением, увенчанным двуглавым орлом.

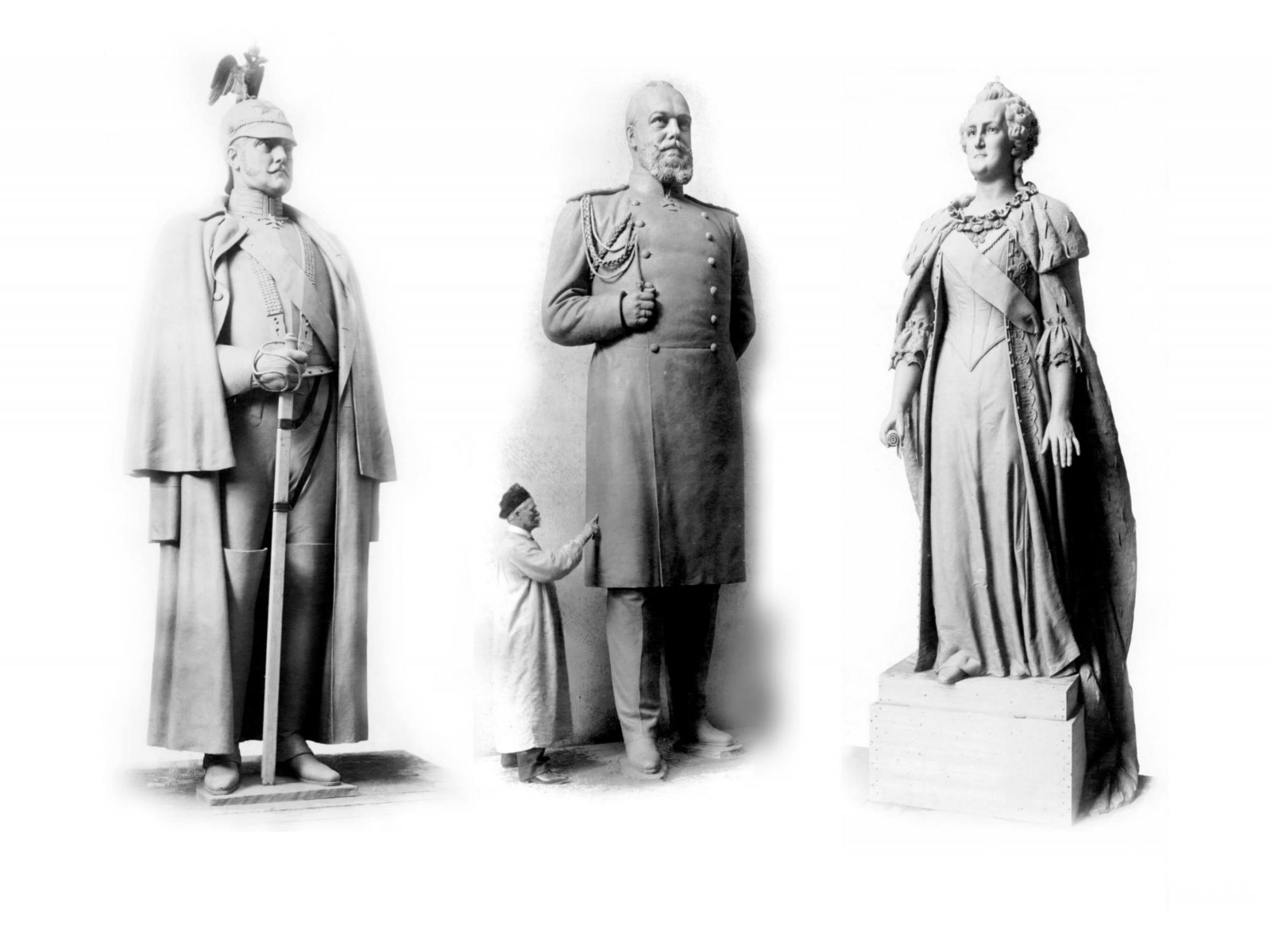

Уступы-ступени кольцевой формы предназначались для установки портретных фигур представителей царствующего дома и выдающихся людей, связанных с эпохой их правления: количество фигур непосредственно на постаменте — 18, общее количество фигур — 28.

Памятник имел два главных фасада и две главные группы фигур. Среди них — родоначальник династии Михаил Фёдорович, его отец патриарх Филарет и мать инокиня Марфа;

у подножия — умирающий Иван Сусанин, благословляемый аллегорической фигурой России; по сторонам — гражданин Минин и князь Пожарский; Пётр I, стоящий на фоне корабля, Александр II, держащий в руках Манифест об отмене крепостного права, Николай II с наследником Алексеем, склонившиеся над картой России.

Нижнюю часть памятника должны были украшать шесть рельефов с историческими событиями: предсказание преподобным Геннадием Костромским возвышения Дома Романовых; призвание Михаила Фёдоровича на царство; освобождение крестьян от крепостной зависимости; Полтавской баталии, Бородинской битвы и обороны Севастополя.

Если бы монумент в Костроме был построен, то по своему значению он встал бы в один ряд с памятником «Тысячелетие России», открытым в 1862 году в Кремле Великого Новгорода.

Через год началась Первая Мировая война. Однако строительство памятника, возводимого в основном на народные пожертвования, продолжалось. В начале 1917 года работы по сооружению памятника близились к завершению.

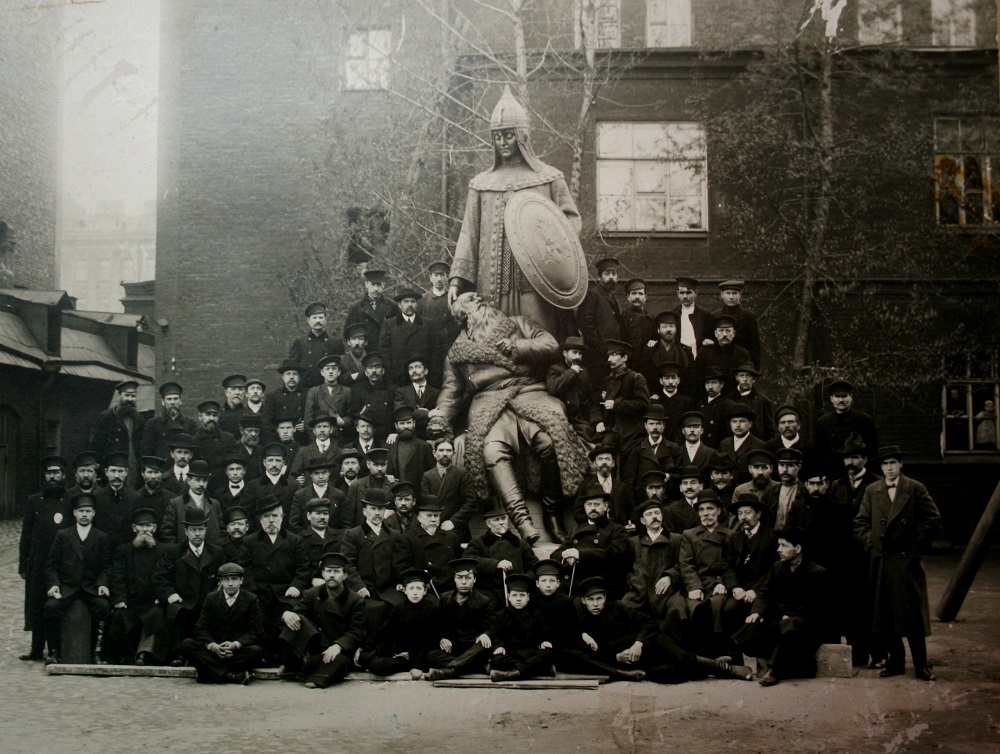

Из Петрограда в Кострому было доставлено большинство бронзовых фигур. Часть их разместили в парке губернаторского дома на Муравьёвке, а часть – в ящиках у памятника. Отливка бронзовых фигур была выполнена на фабрике художественной бронзы К.Ф. Верфеля в Санкт-Петербурге.

Февральская революция 1917 года остановила работы по сооружению памятника, когда до их завершения оставалось всего ничего.

Октябрьская революция поставила на этом проекте жирный крест, никакие работы, естественно, не производились, а царский постамент в бывшем Костромском кремле был приспособлен под нужды Советской власти.

К 1 Мая 1918 года с Романовского монумента убрали давно уже ставшие ненужными строительные леса и на его верхушке, на специальной мачте, взвился большой красный флаг. В том же 1918 году памятник получил гордое наименование «Памятник Свободе».

Несколько лет после революции ящики с бронзовыми фигурами оставались вблизи монумента, а в середине 20-х годов все скульптуры были отправлены на переплавку на завод «Рабочий металлист». В 1924 году скончался В.И. Ленин, и по всей стране покатилась кампания по увековечиванию памяти о нём. Не осталась в стороне в этом деле и Кострома.

В начале 1925 года местными властями было принято решение о сооружении в городе памятника В. И. Ленину с использованием в качестве пьедестала под фигуру Ильича постамента неоконченного монумента в честь 300-летия династии Романовых. Решение принято, процесс пошёл.

В партийных, комсомольских и профсоюзных организациях губернии начался сбор средств на возведение памятника.

2 августа 1927 года Костромской губисполком заключил договор с тремя студентами-дипломниками Московских высших государственных художественно-технических мастерских (ВХУТЕМАС) – М. Ф. Листопадом, З. Г. Ивановой и Д. П. Шварцем – об изготовлении железобетонной фигуры Ленина высотой в 8 метров.

Согласно договору, губисполком должен был уплатить студентам 15 тысяч рублей. В прессе сообщалось, что это – самый дешевый вариант, который удалось найти в Москве.

Открытие памятника приурочили ко второму главному пролетарскому празднику – 1 мая 1928 года. К этому времени срезали верхушку постамента, сложенную из финского гранита, и на образовавшуюся площадку установили железобетонную фигуру основателя коммунистической партии и советского государства.

На открытие памятника ответственный секретарь губкома П. С. Заславский пригласил в Кострому трёх человек, наиболее близких к покойному Ленину, – его вдову Н. К. Крупскую, его сестру М. И. Ульянову и его преемника И. В. Сталина. Никто из них на праздник в Кострому не приехал, но все трое прислали свои приветствия.

Реакция на установленный памятник среди костромичей, разумеется, была неоднозначной. Одна из свидетельниц его открытия вспоминала, что ей и её друзьям не понравилась бетонная фигура Ленина, и они, стоя в праздничной толпе, переговаривались между собой: неужели нельзя было статую сделать из мрамора и что «царям лучше памятники ставили».

Про руку вождя, устремленную на восток, простой народ сразу стал говорить, что Ленин показывает на тюрьму, что, мол, все там будем. Ленин своей рукой действительно довольно точно указывает в сторону бывшей губернской тюрьмы, переименованной после революции в исправдом № 1, а ныне – следственный изолятор при Управлении внутренних дел Костромы.

К сожалению, открытие памятника Ленину определило судьбу находившегося рядом величественного соборного ансамбля XVI – XVIII вв., состоявшего из Успенского и Богоявленского соборов, соборной колокольни и ограды с несколькими воротами. Очаг «религиозного дурмана» и главная советская святыня Костромы не могли сосуществовать рядом друг с другом.

В 1934 году оба храма были взорваны. Всего в Костроме, главным образом в 30-е годы, было разрушено – целиком, до основания – ровно тридцать храмов. Вертикали церквей и колоколен, составлявшие основу исторического облика города, исчезали одна за другой, и постепенно в центре Костромы осталась только одна вертикаль – памятник Ленину с устремленной вперёд дланью.

Сегодня в Костроме на деньги меценатов и при содействии областной администрации восстановлен Богоявленский собор Костромского кремля. Может быть, когда то, дойдет очередь и до царственного монумента, а пока Ильич, без малого сто лет, на своем месте и покидать его не собирается.

Вот такая непростая история о Монументе, который так и не построили. А жаль.

Текст: В. П. Гирин, фотографии предоставлены В. П. Гириным.