Как-то раз, обсуждая с друзьями планы на будущее лето, мы пришли к выводу, что неплохо было бы сплавиться по одной, очень интересной уральской реке с коротким, но достаточно брутальным названием «Реж». По той, самой дикой и безлюдной ее части, где она резво несет свои воды сквозь таинственные дебри сказочной Страны Самоцветов.

Река Реж

С языка древних коми-зырян слово «реж» переводится, как «крутые берега». Необычность этой реки состоит в том, что, у нее нет, в привычном для нас понимании, ни истока, ни устья. Началом ее считается место слияния двух речушек – Аяти и Большого Сапа, а заканчивается она там, где, в свою очередь, уже сама сливается с Нейвой, образуя при этом реку Ницу.

Любители адреналина, скорее всего, наморщат свои носы, так как, по их мнению, этот, почти 50-километровый участок является откровенно «матрасным». То есть, лишенным каких-либо порогов, прижимов, сливов, «бочек» и других водных «аттракционов». Здесь можно встретить лишь несколько шумных перекатиков, да возможные «расчески» — низко наклонившиеся над рекой деревья. Но мы, «затуманщики» — люди, не зацикленные на экстриме. Иногда нам хочется просто «плыть», не заморачиваясь по поводу героического преодоления очередного препятствия, а спокойно наслаждаясь неторопливой рыбалкой, пением лесных пташек, пьянящим ароматом разнотравья и созерцанием нетронутых цивилизацией пейзажей…

…Итак, прежде, чем «идти» по Режу, я решил заранее подыскать подходящую площадку для стапеля. Стапель, это такое место, где туристы подготавливают свои разнообразные плавсредства к походу: «надувают», собирают, ставят на воду и загружают продуктами питания и снаряжением. Соответственно – антистапель, это место, где вышеописанный процесс осуществляется в обратном порядке. Конечно, за исключением уже съеденных продуктов…

В середине октября, выбрав денёк, наиболее подходящий нам по своим метеопараметрам, мы выезжаем в направлении деревни Колташи, откуда, скорее всего, и будет начинаться наш планируемый сплав. Транзитом «проскакиваем» бывшую столицу демидовской империи — старинный город Невьянск и по режевской трассе двигаемся в сторону населенного пункта под названием Черемисское.

Черемисами раньше на Руси называли марийцев. По одной из версий, в стародавние времена, проживавшие здесь несколько марийских семей, держали в страхе всю округу, занимаясь разбоем и грабежами. Шибко, видать, они тут всех достали, раз память о них сохранилась даже в названии села!

Почти в центре этой бывшей «обители зла» мы поворачиваем направо (N57°26’47’’ E60°53’40.2’’) и километров через пять добираемся до вышеупомянутых Колташей.

Колташи и Данила Зверев

Ученые предполагают, что этот антропотопоним произошел от фамилии первопоселенцев — «Колташовы». Однако, у местных жителей можно услышать более забавную версию – мол, когда землемеры нарезали крестьянам участки, то, для того, чтобы отметить границу очередного надела, они кричали новоявленному хозяину: «Кол тащи!». Отсюда и получилось — «Колташи».

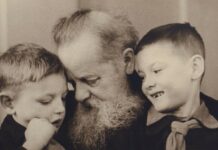

Эта деревушка прославилась тем, что именно здесь родился и долгое время жил легендарный уральский горщик Данила Кондратьевич Зверев (1858-1938), послуживший прообразом Данилы-Мастера в знаменитом произведении П.П. Бажова – «Каменный цветок». Ему же был посвящен и другой бажовский сказ – «Далевое глядельце». Данила рано осиротел и неизвестно, что бы с ним стало, если бы его не взял в ученики каменных дел мастер Самоил Прокопьевич Южаков из села Южаково, что находится в 30 километрах от Колташей. (Кстати, в «Каменном цветке» он фигурирует, как Прокопьич – наставник и учитель главного героя).

Вскоре к талантливому юноше приходит заслуженная слава — он становится одним из самых известных на Урале добытчиков и знатоков драгоценного камня. О Звереве упоминает Д.Н. Мамин-Сибиряк в очерке «Самоцветы», и даже такие светила российской науки, как академики А.Е. Ферсман и В.И. Вернадский приезжают к нему, чтобы получить консультации по некоторым вопросам минералогии. Позже Данила Кондратьевич принимает участие в создании уникальнейшей карты Франции, выполненной методом флорентийской мозаики из разноцветных уральских камней. В 1900 году, на всемирной выставке в Париже, этот шедевр ювелирного искусства имел грандиозный успех…

Старый мост на реке Реж

Проехав деревню насквозь, мы, буквально через несколько минут, оказываемся у одного из самых старых мостов на реке Реж (N57°23’16.4’’ E60°52’29.5’’). О его возрасте можно судить по древним опорам, выложенным из природного камня. На карте он отмечен как Талицкий, но местные жители, почему-то, называют его «Городской». Когда-то здесь пролегал оживленный Верхотурский тракт, соединяющий Екатеринбург с духовной столицей Урала – городом Верхотурье. Но на данный момент эта историческая дорога практически полностью уничтожена неуклюжими лесовозами.

Речка Положиха и уральские самоцветы

Оставив автомобиль неподалеку, мы с друзьями отправляемся в разведку. В районе моста по обеим сторонам реки расположено множество туристских стоянок, но мне они не нравятся, так как берега здесь имеют высоту более 50 сантиметров — загружать лодки в таких условиях не очень-то удобно. Двигаясь обратно в сторону деревни, мы выходим к оврагу, по которому протекает небольшой ручей, впадающий в Реж. Это и есть та самая, хорошо известная многим любителям минералогии, речка Положиха, в которой маленький Данила Зверев намывал свои первые самоцветы.

Скала Ёжик

Перебравшись через Положиху, «затуманщики» выходят к необычайно живописной скале высотой около 10 метров, удивительно напоминающей симпатичного ёжика, пьющего из реки воду.

Дорога к Шайтан-камню

На окраине Колташей наш автомобиль поворачивает направо (N57°23’52.6’’ E60°52’39.1’’) и через несколько километров уже въезжает в старинное село Октябрьское, которое в прежние времена носило менее торжественное название – Шайтанка. Топоним «шайтан» на Урале встречается довольно часто. Он обозначает те места, где когда-то находились древние мансийские святилища и жертвенники. С тюркского это слово переводится, как «злой дух». Возможно, именно от него произошло слово «сатана»…

Теперь нам необходимо отыскать дорогу, ведущую из Октябрьского в урочище Галанина. Когда-то там существовала одноименная деревня. Сейчас на ее месте осталось лишь несколько домов, принадлежащих режевской охотничьей базе. В нужную нам сторону уходят сразу несколько грунтовок. Выбираем наугад одну из них — ту, что правее (N57°23’50.6’’ E60°58’42.8’’). Километра через три-четыре справа у обочины замечаем едва виднеющиеся среди густой травы и кустарника могилки. Это – старое галанинское кладбище (N57°23’29.5’’ E61°00’49.3’’). Значит, мы движемся в правильном направлении.

Сразу за кладбищем и без того оставляющая желать лучшего лесная дорога становится абсолютно непроходимой. И только благодаря феноменальному мастерству водителя, наш, не знающий усталости «вездеход», каким-то чудом преодолевает все эти гиблые места и вывозит своих, слегка неадекватных (как он, наверное, о нас думает!) пассажиров к живописным режевским берегам (N57°23’18.6’’ E61°01’06’’).

Дальше мы решаем идти пешком. Широкая, хорошо заметная тропа ведет отважных разведчиков вверх по течению реки. Через пару километров путь нам преграждает очередной ручей. Судя по карте, это речка под названием «Воронина» (N57°22’58.3’’ E61°00’04.3’’). Без особых усилий форсировав данное препятствие, мы продолжаем наш героический рейд.

И вот, наконец, за крутой излучиной, на той стороне реки, довольно неожиданно перед «затуманщиками» возникает каменная громада, напоминающая фрагмент гигантской крепостной стены, сложенной руками таинственных великанов.

Это и есть Шайтан-камень – самая внушительная гранитная скала на реке Реж! Почти на полкилометра протянулась она вдоль правого берега. Высота ее в различных источниках указана по-разному: от 40 до 70 метров. Широкую известность этот памятник природы приобрел благодаря древним наскальным рисункам, обнаруженным здесь в 1976 году учеными-археологами. А ранее в его честь был назван уникальнейший поделочный камень, не встречающийся более нигде в мире – знаменитый шайтанский переливт, месторождение которого было открыто в конце XVIII века неподалеку отсюда.

Шайтанский переливт

Этот самоцвет в свое время пользовался огромной популярностью при дворе Екатерины II. Из него делались различные украшения, изготавливались пепельницы, пудреницы, шкатулки, письменные приборы, столешницы и, даже — камины… Сама императрица, увлекавшаяся резьбой по камню, любила одаривать своих подданных геммами и камеями собственноручно вырезанными ею из шайтанского переливта…

Два года назад нам с друзьями удалось отыскать эту старинную копь, к настоящему времени превратившуюся в небольшое озерко, затерянное в глухом лесу (N57°25’34.9’’ E61°01’27.9’’). И смею вас заверить, что там до сих пор можно без труда насобирать целые пригоршни этого, так похожего на агат, но не имеющего с ним ничего общего, самоцвета!

Копи Мора

На очередной стоянке, расположенной прямо напротив скалы, наше внимание привлекает добротный деревянный навес со столиком, скамейками и двускатной крышей.

Адуйский камень и река Адуй

В том же районе с правой стороны в Реж впадает самый крупный его приток – легендарный Адуй (N57°19’42.3’’ E60°58’52.8’’). В его окрестностях сохранилось множество старинных выработок, где с конца XVIII века велась добыча аметистов и бериллов. На правом берегу Адуя, в полутора километрах от слияния его с Режом возвышается 28-метровый Адуйский камень (N57°19’17.4’’ E60°59’37.8’’). В 70-е годы XIX века местный крестьянин А.И. Злобин нашел в расщелине этой скалы медную фигурку антропоморфного идола с лучистой короной на голове. Ученые предполагают, что возраст находки – около двух с половиной тысяч лет. Сейчас этот артефакт выставлен в Екатеринбургском краеведческом музее…

Бажов, Адуй и «Орлиное перо»

У Бажова есть один, довольно необычный сказ. Называется он – «Орлиное перо». События, описанные в нем, происходят именно здесь – на берегах Адуя. Однажды старый горщик Кондрат Маркелыч, чтобы отыскать жилу с драгоценными камнями, решает воспользоваться одним древним ритуалом – посреди ночи выстрелить из лука специально заговоренной стрелой. Куда она упадет, там и нужно искать «занорыши» с самоцветами. …И чуть не попадает в бредущего по лесной тропинке с корзиной в руках — кого бы вы думали? …Владимира Ильича Ленина!!! Представляете? Ночью! В лесу!! На Адуе!!!

…Потом Ленин дарит Маркелычу волшебное орлиное перо, помогающее видеть скрытые под землей сокровища, и снова уходит в темноту. …В общем, как говорится, без комментариев!..

…Недалеко от упомянутой мною стоянки, с нашего берега на противоположный перекинут стальной трос, к которому подвешена скользящая беседка. Можно было бы, конечно, попробовать переправиться на ту сторону с помощью этой «приспособы», но, чтобы подтягивать ее обратно, надо иметь, как минимум, метров 20-30 хорошего репшнура. Я решаю, что лучше будет вернуться немного назад, к перекату, и попытаться перейти реку вброд. Вода в этом месте – чуть выше колена, но течение довольно приличное, так что во время переправы требуется соблюдать предельную осторожность…

Шайтан-камень на реке Реж

Очутившись на другом берегу, мы довольно быстро находим тропу, которая через пару минут выводит нас к отвесной стене Шайтан-камня.

Шайтанская писаница

Сразу за разломом начинается, протянувшаяся более чем на 150 метров, знаменитая Шайтанская писаница – настоящая «художественная галерея» каменного века! Вдоль серой гранитной скалы идет хорошо натоптанная «тропа обзора».

«Визитной карточкой» Шайтанской писаницы, без всякого сомнения, является великолепный, наполненный драматизмом рисунок, изображающий огромного лося попавшегося в ловушку из натянутых сетей…

А в данный момент нам пора возвращаться домой — в наш серый и скучный мир… И со смиренным терпением, уподобившись юной и романтичной Ассоль, ожидать, когда же, наконец, замаячит на горизонте своими алыми парусами это, пока что существующее лишь в наших мечтах, лето…