С поселком Всеволодо-Вильва связано немало значимых личностей – братья Всеволожские, Борис Пастернак, Антон Чехов, Савва Морозов, Борис Збарский – все они так или иначе повлияли на историю, развитие и становление поселка.

Всеволод Всеволожский – человек, который дал имя местной земле

А о том, откуда взялось официальное название населенного пункта, долго спорить не придется – оно является составным от местной реки Вильвы и имени основателя Всеволода Всеволожского. С него, пожалуй, и стоит начать рассказ о людях, построивших Всеволодо-Вильву – один из знаменитейших культурных центров Урала.

Изначально эти земли принадлежали графу Строганову, но в мае 1773 года одну десятую часть строгановского имения приобрел сенатор-феодал

В. А. Всеволожский. Под его опекой земли находились вплоть до смерти, а после,

в 1796 году, перешли по наследству племяннику – Всеволоду Андреевичу Всеволожскому. Наследник, почуяв возросший спрос на уральское железо, решает отстроить здесь железоделательные заводы.

28 августа 1811 года был заложен Всеволодо-Вильвенский завод, вокруг которого и образовалось поселение. Строительство велось форсированными темпами, и 31 декабря 1818 года заводские цеха были запущены. Завод выпускал широкополосное листовое и брусковое железо. Готовую продукцию отправляли по воде – реке Вильве, Яйве и Каме.

Пик производства пришелся на 1820–1830-е годы – в этот период ежегодно обрабатывалось порядка 30–40 тысяч пудов железа. Но уже в 1840-е годы начинается спад производства и в 1847-м производство видоизменяют – железоделательный завод подвергается реконструкции и строится чугунолитейное производство. Официально чугунолитейным завод начал считаться с 1853 года, когда была запущена вторая доменная печь. За год до этого на Всеволодо-Вильвенском заводе, одном из первых на Урале, появляется паровая машина. Но, несмотря на все старания Всеволожских и механизацию производства, завод стал загибаться. Отмена крепостного права, которая сократила показатели производства на треть, высокая себестоимость продукции, долги перед казной – все это привело к продаже завода Павлу Павловичу Демидову в 1880 году.

Но даже промышленник из знаменитой династии не сумел оставить производство на плаву – в 1886 году завод был окончательно закрыт, и повторил бы судьбу многих уральских заводов, если бы в 1890 году об этих местах не прознал известный фабрикант Савва Морозов.

Савва Морозов – человек, который поднял производство с колен

К тому времени, как Савва Морозов прибыл на вильвенские земли, местные заводы переживали далеко не лучшие времена. В то время Морозов держал несколько текстильных фабрик под Москвой и пытался наладить собственное производство по производству компонентов красителей.

А окрестности Всеволодо-Вильвы оказались идеальным для этого местом с перспективными ресурсами – огромными запасами древесины, из которых путем сухой перегонки можно было получать целый спектр химических веществ, а также богатые запасы известняка для получения хлороформа. Бонусом стало наличие железнодорожных путей с выходом на Транссибирскую магистраль, что решало проблему с транспортировкой готовой продукции. Так, в 1890 году Савва Морозов становится новым владельцем Всеволодо-Вильвенских заводов вместе с обширной лесной дачей.

Первым делом Морозов переквалифицировал завод в химическое производство, построил новые цеха, нанял квалифицированный персонал. Позже начались проверки нового оборудования, проверка результатов сухой перегонки древесины.

После первых удачных опытов было решено перенести основное производство ближе к сырьевой базе – такое место нашлось в 11 километрах от Всеволодо-Вильвы на реке Иваке, где были обнаружены обширные массивы березового леса. И уже в 1894 году оба предприятия – Ивакинский и Всеволодо-Вильвенский заводы – заработали как два звена единой цепи.

В 1902 году морозовское предприятие выпускало до 6 тысяч пудов (порядка 98 тысяч килограммов) метилового спирта в год. Помимо химической продукции, завод выпускал древесный уголь, гашеную известь, кирпич. Продукция шла не только на предприятия Саввы Морозова, но и поставлялась другим заводам, институтам и предприятиям.

Заводы приносили хорошую прибыль, и постепенно вокруг Ивакинского предприятия вырос поселок – 4-квартирные дома, магазин, часовня, бани, библиотеки, комфортный особняк управляющего на угоре. Но музыка играла недолго.

После смерти Саввы Морозова в 1905 году вся его недвижимость перешла его жене – Занаиде Григорьевне. Новоиспеченная хозяйка всю работу заводов доверила местным управляющим и сама на заводах не появлялась – только получала доходы. Ее нового мужа майора А. А. Рейнбота, периодически появляющегося на Урале, местное производство также не интересовало, зато охота на медведей во всеволодовильских лесах оставила в нем только теплые воспоминания об этих местах.

Так, постепенно заводы начали приходить к тому же состоянию, что и до их покупки Саввой Морозовым. Доходы начали падать, и Зинаида Григорьевна начала подумывать о продаже наследства, а для этого необходимо было найти хорошего управляющего – старый управляющий заводами вертел хозяйкой как мог в личных целях, в том числе не единожды подавал в отставку ради повышения жалованья. В начале октября 1915 года терпение Зинаниды Григорьевны лопнуло – так появился новый управляющий заводами Борис Ильич Збарский.

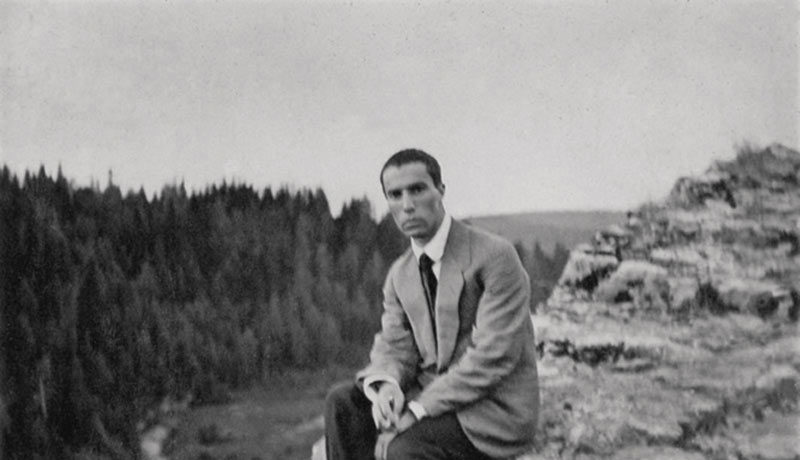

Борис Збарский – человек, подаривший частичку истории Всеволодо-Вильве

Борис Збарский – блестящий ученый-биохимик, имя которого стало неотъемлемой частью истории отечественной медицины. Именно он разработал способ получения наркозного хлороформа, который сыграл огромную роль в годы Первой мировой войны (кстати, это открытие он сделал именно в лаборатории Всеволодо-Вильвенского завода). Отдельное место в его биографии занимает момент, когда он был принят в группу, занимающуюся бальзамированием тела

В. И. Ленина.

В июле 1915 года Борис Ильич Збарский получает приглашение Зинаиды Григорьевны на пост управляющего Всеволодо-Вильвенским имением и директора двух химических заводов. Хозяйка имения посчитала, что Борис Ильич, получивший отличное образование в университетах Женевы и Санкт-Петербурга и уже имеющий опыт работы на химических предприятиях, станет тем самым спасательным кругом, который сможет вытащить завод из пучины долгов для его выгодной продажи.

Спустя три месяца после приглашения Збарский прибыл в Пермскую губернию. С первых дней он приступил к выполнению обязанностей. Его ответственность к работе и грамотная реорганизация производства давали свои плоды – за восемь месяцев пребывания в поселке Збарский успел поправить дела завода, увеличить выпуск продукции и наладить поставки. Словом, полностью подготовил завод к тому, чтобы для потенциальных покупателей он выглядел респектабельным. Новым владельцем стал В. М. Леви, купивший завод в июне 1916 года. Однако и он не остался в этом статусе надолго – уже во время Октябрьской революции Леви был арестован за долги по выплате заработной платы. К сожалению, спасти завод так не удалось и последующим владельцам – сегодня от поселка осталось урочище Ивака, а от Ивакинского завода – лишь руины.

Кроме того, благодаря Борису Збарскому о Всеволодо-Вильве узнали как о месте, где полгода провел нобелевский лауреат Борис Пастернак, а в самом поселке появились такие культурные центры, как музей «Дом Пастернака» и «Сад поэта». Именно он в 1916 году пригласил погостить в поселок тогда еще молодого и мало кому известного поэта. Пастернак уехал из этих мест спустя полгода. Однако окружающая природа, быт и сама атмосфера уральского севера оставили неизгладимый отпечаток в памяти поэта. Спустя 40 лет окрестности Всеволодо-Вильвы будут описаны им в романе «Доктор Живаго» – их обобщенным образом станет имение Варыкино.

Сам Збарский вместе с женой и сыном покинули Всеволодо-Вильву на день раньше Пастернака – 22 июня.

Эти люди внесли огромный вклад в становление и развитие Всеволодо-Вильвы, дали толчок для строительства поселка. Именно благодаря им мы знаем именно такую, а не иную Всеволодо-Вильву.

Кроме того, во Всеволоде-Вильве побывал и Антон Чехов, но, в отличие от Пастернака, Чехову поселок совсем не понравился.