В 80-х годах XVIII века на территории Южного Урала (как и во многих других регионах Российской Империи) происходило переформатирование — вводилась наместническая форма правления, перекраивалась территория губерний, создавались новые уезды, населенные пункты меняли статус, учреждались новые управленческие структуры на местах. Поговорим немного о ситуации с городами в это время.

Сегодня принято писать, что Троицкая крепость стала городом в 1784 году по указу Екатерины II, исходя из той самой логики, по которой Челябинск якобы «стал» городом в 1781 году. Но если мы посмотрим на планы Троицка конца XVIII – первой трети XIX века, то увидим, что в «Изъяснениях» к ним указано «в 1785 году декабря 31 дня открыт городом» или «в 1785 году декабря в 31 день открыт городом». Однако, указ Екатерины II датируется 2 мая 1784 годом: «Троицкую крепость, по выгодности ея положения и по торговле в ней производимой, учредить уездным городом, приписав к округу его ближайшие селения от Челябинскаго, Верхнеуральскаго и других прикосновенных уездов». Откуда тогда взялась дата «31 декабря 1785 год», т. е. более чем через полтора года после выхода указа?

Что означает этот разлет в датах? То, о чем я уже писал — указ определял уездные центры, а вовсе не определял статус города. Для того, чтобы крепость или другой населенный пункт стал городом, было необходимо наличие набора учреждений, без которых нет города как такового. Поэтому указ о назначении Троицкой крепости центром нового уезда (уездным городом) выходит 2 мая 1784 года, а вот в действительности городом Троицкая крепость становится после того, как в ней учреждены «присудственные места», т. е. 31 декабря 1785 года. Естественно, это происходит на основании императорского указа. Но важно то, что указ не подразумевает автоматического мгновенного присвоения городского статуса. Он определяет уездный центр, а дальнейшее зависит от имеющейся ситуации — если это уже «действующий» город, значит, состав городских присутственных мест существенно изменится, в соответствии с «Учреждением об управлении губерний». Если новый уездный центр не был до этого городом, то статус города он получит только после учреждения в нем необходимых учреждений. Акцентирую внимание на том, что учреждение этих самых присутственных мест и, собственно, «открытие городом» Троицка происходит по предложению генерал-губернатора О. А. Игельстрома — в указе Екатерины II об этом не сказано ни слова.

Еще немного об указах и их исполнении. Летом 1781 года Исетская провинциальная канцелярия обратилась к губернатору Пермской губернии Ламбу: оказывается, Оренбургский губернатор князь Хватулов получил указ Сената о создании Пермского наместничества и решил, что Исетская провинция больше не входит в состав Оренбургской губернии. Руководство Исетской провинции написало Ламбу, что во всем будет адресоваться к нему. Ламб, в свою очередь, отказывался от руководства этой провинцией, поскольку еще не создано никаких учреждений и Пермское наместничество не «открыто». Только 27 августа генерал-губернатор Пермского и Тобольского наместничеств Кашкин предписывает Ламбу отправить в ратуши и магистраты (где они есть) распоряжение о назначении заседателей в новые учреждения. Эти новые учреждения, которые определены «Учреждениями об управлении губерний» от 7 ноября 1775 года и прописаны в «Штате» Пермского наместничества от 29 января 1781 года: уездный суд, нижний земский суд, городническое правление, нижняя расправа (суд по делам сельских жителей), магистрат, уездное казначейство.

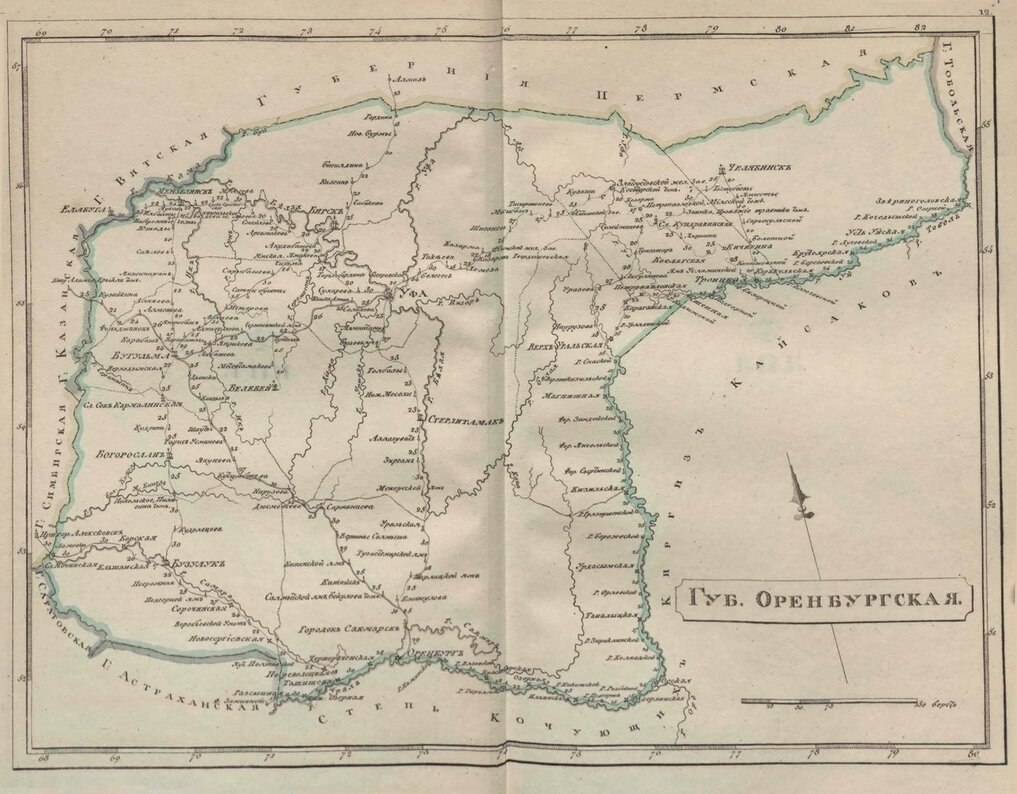

В Челябинске эти структуры были созданы в октябре 1781 года, как и предписано было указом о создании Пермского наместничества. А в 1782 году Челябинск вместе с уездом переходит в состав Уфимского наместничества. И мы можем посмотреть, в каких городах этого наместничества был в 1780-х годах полный набор этих учреждений. Это Оренбург, Уфа и Челябинск. После принятия, в 1785 году, Городового положения, в городах должны были быть созданы Городские думы — выборные органы самоуправления всех сословий, проживавших в городе. Созданы они поначалу были опять же только в Уфе, Оренбурге и Челябинске. То есть в трех населенных пунктах, которые были городами в полном смысле слова и в предшествующий период. В топографическом описании Уфимского наместничества 1788 года говорилось: «Самой же губернской город Уфа наперед сего был городом провинциальным Оренбургской губернии, так, как и Челябинск. Город Бирск, Мензелинск и Сергиевск прежде всего были приписные пригородки; Верхноуральск, Бузулук и Троицк переименованы городами из прежних пограничных крепостей; Оренбург наперед сего был город губернской, а Бугульма – ко оному приписанной, Бугуруслан же переименован из слободы, Белебей – из деревни коронного ведомства, а Стерлитамак – из соляной пристани». «Приписные пригородки» – города, не имевшие административного значения, не являвшиеся центрами дистриктов (уездов) и, соответственно, практически не имевшие управленческой структуры. До 1781 года они были приписаны к более значимым городам, к Уфе или Оренбургу.

После создания Уфимского наместничества и учреждения новых уездов и уездных городов ситуация, в значительной степени повторилась. Только теперь роль своего рода «приписных» городов выполняли уже некоторые уездные центры. Так, Верхнеуральск, судя по всему, был «приписан» к Оренбургу. То есть в Верхнеуральске были созданы основные структуры, необходимые для управления уездом: уездный суд, земский суд, казначейство. Но нижняя расправа находилась в Оренбурге и городские сословия также управлялись из Оренбурга – в Верхнеуральске выбирался лишь городовой староста, а подчинялось верхнеуральское городское общество Оренбургским магистрату и городовой думе. После того, как были образованы ратуша и дума в Троицке (где-то в 1830-х годах) городские сословия Верхнеуральска были подведомственны троицким городским учреждениям. В свою очередь троицкие городские сословия первые сорок лет после «открытия» города Троицка находились в ведении челябинских магистрата, думы и Сиротского суда. До тех пор, пока не были созданы собственно троицкие учреждения самоуправления и суд городских сословий.

Так что ситуация предшествовавшего периода сказывалась на протяжении довольно долгого времени. Это не говорит, что одни города были «лучше» других. Это лишь свидетельствует о том, что у тех поселений, которые стали городами и крупными административными центрами в период до 1781 года, были более развиты системы управления и сформированы группы городских сословий. А в тех городах, которые были образованы из крепостей, либо слобод, обычно было очень небольшое количество купцов, ремесленников и мещан. Органы городского самоуправления не только выбирались из их среды, но и содержались за их счет. В Троицке 1790-х купцов и мещан 53 души мужского пола – это всех, включая новорожденных детей. Если же брать по семьям, то купцов всего 6 семей на 1798 год. А избрать и содержать надо было, как минимум, городовой магистрат в главе с бургомистром. Кроме магистрата – городская дума, сиротский суд. Если заполнить все должности в этих органах купцов и мещан Троицка может быть и хватило бы, то вопрос, где было взять деньги на их содержание… Поэтому в Троицке, как и в Верхнеуральске, долгое время не было своей городской думы, магистрата или ратуши, Сиротского суда. Эти города были уездными центрами, но при этом приписаны к тем городам, где эти органы самоуправления существовали — Троицк к Челябинску, Верхнеуральск к Оренбургу.

В Челябинске только на содержание магистрата в 1791 году с горожан собирали 680 рублей. Но в Челябинске было 28 семей купцов, 53 семьи мещан и 210 семей цеховых (ремесленников) на 1791 год. Даже при этом средний взнос каждой семьи был ощутимым, больше 2 рублей (то есть был почти равен подушной подати — основному налогу, взимавшемуся с сельского и городского податного населения). Подобные финансовые нагрузки для очень малочисленных городских сообществ Троицка и Верхнеуральска были непосильны.

Поэтому, когда мы говорим о прошлых временах и «сравниваем» города друг с другом, то нужно понимать, что наши стереотипы – это одно, а действительность могла быть совсем иной…