Первое воскресенье марта выдалось на редкость теплым и солнечным. Пьянящий весенний воздух бурлил и пузырился, словно молодое, игристое вино, до краев наполняя собой звонкое и прозрачное, похожее на изысканный хрустальный бокал, утро. Абсолютно безоблачное небо, насыщенное подзабытыми за долгую зиму сочными бирюзовыми оттенками, вызывало непреодолимое желание плюнуть на всю эту нескончаемую череду изрядно поднадоевших дел и сбежать куда-нибудь за пределы грязно-унылой городской черты…

Поэтому меня совсем не удивило, когда на выставленное мною в «Одноклассниках» объявление, приглашающее всех желающих провести предстоящий выходной день на лоне матушки-природы, откликнулись более чем два десятка человек! …И вот уже наш шумный «цыганский табор», состоящий из вереницы разномастных легковушек, словно неудержимый вольный ветер, несется навстречу ожидающим нас приключениям!

…И вот уже наш шумный «цыганский табор», состоящий из вереницы разномастных легковушек, словно неудержимый вольный ветер, несется навстречу ожидающим нас приключениям!

Бункер около деревни Ёлкино

Как добраться

Для начала мы решаем произвести осмотр одного загадочного подземного сооружения, недавно обнаруженного нами в районе деревни Ёлкино, неподалеку от печально известного дома-интерната для умственно отсталых детей. По трассе «Нижняя Тура – Ис» мы доезжаем до своротка, уходящего вправо, в сторону конноспортивного клуба «Верба» (N58°40’36.5’’ E59°48’16.9’’). Эта «грунтовка» во время распутицы, становится, наверное, весьма проблемной, но сейчас она расчищена от снега и хорошо накатана.

Сразу за «Вербой» мы сворачиваем налево (N58°40’45.2’’ E59°48’27.5’’) и через несколько сотен метров упираемся в ворота небольшой лесопилки. Позади неё возвышается полуразвалившаяся кирпичная труба – остатки некогда функционировавшего здесь известкового завода. Но в данный момент нас интересует не она, а находящаяся, где-то, метрах в десяти слева от ворот таинственная дыра, представляющая собой неширокую горизонтальную щель под старой железобетонной плитой, виднеющейся на дне небольшой воронки (N58°40’50.8’’ E59°48’06.7’’). На поверхности земли, среди зарослей кустарника и невысоких деревьев, расположено несколько малозаметных отдушин, в которые можно запросто провалиться. Поэтому передвигаться там следует с максимальной осторожностью…

История этих мест

В конце сороковых годов прошлого века на этом месте находился лагерь строгого режима для особо опасных преступников. На территории «Вербы» до сих пор сохранился фрагмент бетонного штрафного изолятора, куда помещались провинившиеся в чем-либо заключенные. Контингент этого лагеря работал на расположенном поблизости известняковом карьере, добывая камень, шедший на изготовление извести, которая, на тот момент, требовалась в очень большом количестве. Ведь поблизости активными темпами шло строительство завода №814 — секретного оборонного объекта, в дальнейшем более известного как «комбинат «Электрохимприбор».

Одновременно рядом с ним возводился и жилой поселок, получивший конспиративный псевдоним – «Свердловск-45». Ныне, это – ЗАТО (закрытое административно-территориальное образование) город Лесной. Среди местных жителей до сих пор имеет хождение еще одно негласное название этого населенного пункта – «Семерка». По легенде, оно возникло из порядкового номера одного из некогда существовавших здесь многочисленных исправительно-трудовых лагерей. Большое количество таких «зон» объяснялось тем, что на начальном этапе в строительстве города и комбината принимали участие около тридцати тысяч заключенных ГУЛАГа.

В 1948 году рядом с лагерем строгого режима начали возводить небольшой заводик для производства извести. По воспоминаниям бывшего начальника ОТиЗ СУСа Михаила Николаевича Дылдина, руководившего в те годы строительством этого предприятия, за несколько месяцев здесь были введены в эксплуатацию: кузница, компрессорная, узкоколейные пути для доставки с помощью вагонеток камня на дробилки, шаровая мельница для помола извести и склад готовой продукции. А в 1950 году была запущена первая капитальная шахтная печь для обжига известняка…

В настоящее время

…Не без труда пристроив свои автомобили на узкой обочине, наша группа прямо по снежной целине устремляется на поиски заинтриговавшего нас отверстия. Через несколько минут, бесцеремонно «перечеркнув» своими следами ослепительную белизну местных сугробов, мы выходим к зияющему непроглядной чернотой лазу. В следующее мгновение самые нетерпеливые из нашей группы уже скатываются вниз по склону воронки и без лишних раздумий, решительно проникают под своды мрачного подземелья.

Затаив дыхание, мы с интересом осматриваем помещение, в котором очутились. Для каких целей служил этот бетонный бункер, выяснить нам так и не удается. Высота и ширина его примерно метра два с половиной — три, а длина – около тридцати. Пол засыпан сухим щебнем. В принципе, здесь можно ходить и без фонариков – в потолке пробиты небольшие квадратные отверстия, через которые в помещение проникает солнечный свет. Видимо именно через них сюда когда-то сбрасывался мусор: в нескольких местах мы натыкаемся на кучи старого хлама – детские ночные горшки, рваную обувь и пустые консервные банки.

Под каждым отверстием из пола торчат какие-то железки, так что необходимо соблюдать осторожность, чтобы случайно не напороться на них. На другом конце этого тоннеля имеется еще один выход, но он тоже завален землей. Видна только небольшая промоина — гораздо меньше, чем та, через которую мы сюда «внедрились». Поэтому, для того, чтобы выбраться обратно на поверхность, нам приходится возвращаться назад…

Деревня Ёлкино и ее достопримечательности

Вскоре наша автоколонна уже приближается к одному из самых древних русских поселений на территории Нижнетуринского городского округа – деревне Ёлкино (на старинных картах она обозначена, как Елькина), расположенной в месте впадения реки Выи в реку Туру.

История поселения

История поселения

Первые письменные упоминания об этом населенном пункте встречаются в документах, датируемых 1730 годом – то есть, почти за четверть века до возникновения самой Нижней Туры (1754). По одной из версий, основателем ее был уроженец Великого Устюга, крестьянин Ефим Михайлович Попов. Он выкупил этот участок земли у местного мансийского племени и обосновался здесь со своими сыновьями: Иваном, Панфилом и Ипатом.

По мнению известного исследователя народов уральского севера Станислава Скурыдина, название деревни, скорее всего, связано не с колючим хвойным деревом, как это может показаться на первый взгляд, а с легендарной мансийской землей Ели Маа – этаким подземным раем, куда попадают души умерших людей. Это предположение основывается на том, что поблизости, в нескольких километрах отсюда, в Туру впадает река Ис, название которой переводится, как «тень». В данном случае имеется в виду не тень от какого-либо предмета, а одна из душ человека, уходящая после его смерти в вышеупомянутый потусторонний мир (по мансийским поверьям мужчина обладает пятью душами, а женщина – четырьмя). Вероятнее всего, эта река у древних аборигенов предназначалась для совершения похоронных обрядов: после проведения всех полагающихся ритуальных действий покойника укладывали в специальную берестяную лодочку и отправляли вниз по течению…

А в семи километрах южнее, почти в самом центре города Нижняя Тура возвышается загадочная гора Шайтан, на вершине которой некогда находилось древнее капище, посвященное хозяину этой загробной страны, мрачному божеству Куль-отыру (N58°37’32.1’’ E59°50’17.9’’). В Нижнетуринском краеведческом музее хранятся многочисленные артефакты, найденные на ее склонах…

Гора Шайтан и Золотая Баба

Скурыдин предполагал, что, здесь также приносились жертвы и главной богине мансийского пантеона — Йоли-торум-сянь (Матери нижнего мира). По этому поводу, дорогие читатели, мне бы хотелось поделиться с вами одной интересной гипотезой: согласно мансийской мифологии Йоли-торум-сянь имела еще несколько имен. Среди них: Калтась-эква – «женщина-богиня» и Сорни-эква – «золотая женщина»…

Да-да! Это и есть та самая — легендарная Золотая Баба, статую которой, выполненную из чистого золота в натуральную величину, уже много веков подряд ищут многочисленные авантюристы и кладоискатели! Вполне возможно, что знаменитая скульптура когда-то «обитала» именно здесь, в районе горы Шайтан! Это, на первый взгляд, невероятное предположение косвенно подтверждается еще и тем, что недалеко от данного места, в долине реки Туры и ее притоков, находятся многочисленные месторождения россыпного золота.

Принято считать, что озабоченные непрекращающимися посягательствами на драгоценную святыню, мансийские жрецы-шаманы унесли ее далеко на север — куда-то, в район Обской губы. Но, если прикинуть, сколько должна была весить эта самая Баба, то, сразу же начинают возникать некоторые сомнения в рентабельности такой транспортировки: как известно, плотность золота составляет более 19 г/см³; объем тела взрослой женщины хрупкого телосложения, приблизительно, 55 литров, что равняется 55 тысячам кубических сантиметров; отсюда следует, что масса данной скульптуры составляла более тонны!!! Поэтому, не исключено, что знаменитое языческое божество, надежно укрытое от любопытных глаз, до сих пор находится где-то поблизости…

В настоящее время

…На въезде в деревню мы минуем мостик, переброшенный через небольшой лог (N58°41’04.8’’ E59°48’54.5’’). По дну этого лога протекает малюсенькая речушка под названием Мельничная, которая через пару сотен метров впадает в реку Туру. Именно здесь в 1824 году горным инженером Константином Павловичем Голяховским были открыты богатейшие залежи россыпной платины, с которых и началась вся дальнейшая история добычи этого драгметалла в Нижнетуринском районе.

Длина Мельничной всего около трех километров, большая ее часть протекает по закрытой территории города Лесного. Логично предположить, что где-то на своем пути она размывает ненайденные до сих пор коренные платиносодержащие породы. Недаром среди лесничан весьма популярна легенда о том, что, будто бы, лет сорок тому назад, некое предприятие обещало воссоздать точную копию города в любом другом месте при условии, что ему разрешат разработку этого месторождения…

Храм Николая Чудотворца

В центре Ёлкино возвышается великолепный храм из красного кирпича, построенный в 1913 году и освященный в честь святителя Николая, архиепископа Мир Ликийских, чудотворца (N58°41’23.4’’ E59°49’17.3’’). Воздвигнут он был рядом с более древней деревянной часовней во имя пророка Божия Илии. Во время Великой Отечественной войны она была разобрана на дрова.

В начале XX века страшный пожар уничтожил большую часть ёлкинских дворов. Император Николай II, узнав о случившемся, приказал выделить средства на восстановление деревни. Этих денег хватило и на строительство жилья для погорельцев, и на возведение каменной церкви. В 1931 году она была закрыта, а купола и колокольня – разрушены. Сначала здание собирались переделать в школу, затем его передали военным, а перед самой войной оно использовалось в качестве зернохранилища. В 1964 году здесь был оборудован широкоэкранный кинотеатр. В 1991 году храм был возвращен православной общине и началось его восстановление.

На данный момент храм полностью возрожден, в нем регулярно проходят службы. Во время церковных праздников, кроме местных прихожан, сюда съезжаются и жители близлежащих городов и поселков. По словам настоятеля прихода протоиерея Александра Кузнецова, сейчас в храме бережно хранятся несколько православных святынь, одна из которых – «Постная Триодь» — уникальнейшая книга, изданная во времена правления Елизаветы Петровны…

Пещера на берегу реки Туры

Проехав, практически, через всю деревню, мы оказываемся на заснеженном берегу реки Туры. Здесь у нас запланирована стоянка. Заядлые рыбаки незамедлительно отправляются на поиски пресловутого рыбацкого счастья, а бывалые «шашлычники» начинают собирать мангалы и разжигать березовый уголь.

Для того чтобы попасть внутрь, нам приходится вспомнить технику передвижения, успешно применяемую детьми «ползункового» возраста.

Расщелина «Тропа Шамана»

Слева от входа в пещеру находится очень интересная вертикальная расщелина, нареченная мною Тропой Шамана, по ней можно без особого труда подняться на вершину обрыва.

Ёлкинские скалы

Ёлкинские скалы

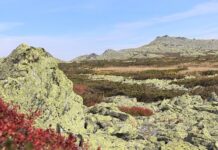

Справа, вдоль берега, почти на километр протянулись невысокие, но очень живописные известняковые скалы, которые так и называются – Ёлкинские (N58°41’46.8’’ E59°50’30.7’’).

Реликты – это виды, в прошлом широко распространенные на данной территории, но затем вымершие и сохранившиеся лишь в некоторых изолированных местах, а эндемики – это растения, имеющие очень узкий ареал обитания. Среди представителей местной флоры есть и такие (например – астрагал Горчаковского), которые, кроме этих скал, не встречаются более нигде в мире! В 1983 году постановлением правительства Свердловской области Ёлкинские скалы были объявлены геоморфологическим и ботаническим памятником природы областного значения…

Прекрасный отдых!

…Вскоре наша дружная компания уже рассаживается вокруг предусмотрительно взятых с собой складных туристских столиков, которые, в буквальном смысле, ломятся от всевозможных деликатесов: приготовленное на мангалах мясо и ароматная рыбацкая уха, душистый чай на травах и домашние пирожки, торт и всевозможные салаты…