В 2019 году 635 лет отметило одно из самых древних селений в Коми крае – сысольское село Вотча. Оно впервые упоминается в Вычегодско-Вымской летописи в описании событий 1384 года, всего четыре года спустя после Куликовской битвы.

Сельский юбилей

Возраст села вполне может быть официально признан еще более старым. В фундаментальном труде известного историка Сергея Соловьева «История России с древнейших времен» (29 томов его исследования издавались с 1851 по 1879 год) упомянута сысольская Вотча.

Юбилей родного села вотчинцы отметили праздничным концертом 10 августа. Сыктывкарский историк Гурий Вячеславов подробно и интересно рассказал сельчанам об истории Вотчи. Приезжали гости из Сыктывкара и сысольского райцентра – Визинги. А ведь когда-то именно Вотча была столицей всех сысольских земель. А еще в селе сохранились кости морских ящеров юрского периода, старинная архитектура, могилы чуди и предания глубокой старины.

Как добраться?

Доехать из Сыктывкара до Вотчи можно за полтора часа. Не доезжая до Визинги, нужно свернуть с трассы налево, и за поселками Куниб и Первомайский, отрезанная от них рекой, расположена Вотча. Мост, связавший Вотчу с «большой» землей, появился не столь давно, поэтому цивилизация еще мало «испортила» вид села. Хотя сейчас этот уголок республики активно обживается дачниками, мечтающими о домике в деревне.

Берег скелетов

Известно, что в селе Ыб было найдено несколько костей ихтиозавров и плезиозавров. Здесь в одном месте на берегу Сысолы сокрыт под пятидесятиметровой толщей земли так называемый костеносный слой. Его толщина от двух до четырех метров. Летом, когда река мелеет, он более-менее доступен.

На месте нынешней Вотчи, так же как в Ыбе, находилось южное побережье Сысольского моря. 170 миллионов лет на его берегу росли высокие субтропические деревья. На пляж вылезали погреться ящеры с лебединой шеей – плезиозавры. Сюда же прибой выбрасывал шестиметровые трупы ихтиозавров. Питались ящеры похожими на кальмаров существами – белемнитами. Их окаменевшими останками-рострами сейчас усыпан речной берег в Ыбе и Вотче. Здесь же плавали морские предки современных крокодилов, в небе парили птерозавры. Длилась такая «идиллия» около 60 миллионов лет. Возможной причиной массовой гибели сысольских монстров считается падение астероида, врезавшегося в Землю 170 миллионов лет назад всего в семистах километрах от этого места.

По следам легендарной чуди

Местное предание гласит, что на холмах нынешнего села Вотча насчитывалось тридцать три чудских городка и один для пребывания князя – знаменитое чудское городище, укрепленное высокой деревянной стеной с зубцами и железными воротами.

Данные археологических раскопок около села подтверждают тот факт, что люди жили здесь уже в X-XI веках. В 1939 году сотрудником Коми краеведческого музея Петром Степановым на высоком берегу Сысолы у деревни Ягдор было открыто чудское городище. Судя по найденным артефактам, оно относится к XIII-XVI векам.

В 1970 году сыктывкарские археологи проводили разведочные и раскопочные работы в окрестностях Вотчи. Проверили указанные местными жителями ямы, называемые чудь гу (чудские ямы). В них ничего не оказалось, но рядом в урочище Карчикягйыль обнаружили следы стоянки древних людей эпохи мезолита – раннего неолита. Нашли кремневые орудия каменного века, так что люди обжили это место еще за несколько веков до нашей эры. Вообще же, археологи довольно часто исследовали Вотчу и ее окрестности, и каждые раскопки приносили новые находки.

Сохранилась легенда о том, что некогда чудь жила в местечках Карйыль и Карчикягйыль, а между обитателями этих поселений шла борьба. Состоялось сражение, и погибшую чудь похоронили в ямах на Карчикягйыле.

Про чудь упоминает и автор изданной в 1911 году в Усть-Сысольске книги «Церковно-историческое описание Вотчинского прихода Устьсысольского уезда Вологодской губернии» священник Прокопий Шаламов. Он пишет: «На возвышенности Карйыль находится чудский клад. Что за клад и из чего он состоит, народ не дает точного ответа на эти вопросы. Одни утверждают, что зарыто в горе чудское идолище – золотая или серебряная баба, имеющая до двенадцати рук и вооруженная какими-то орудиями». Судя по этому описанию, можно предположить, что в Вотче мог быть спрятан не дающий покоя уже многим поколениям кладоискателей идол Зарни ань (Золотой бабы). Его пока никто не нашел, но многие вотчинцы находят у себя во дворах старинные монеты. Нам показали тяжелый медный екатерининский пятак 1793 года, который недавно обнаружили во время работы в огороде. И таких находок в Вотче немало.

Сысольская столица

На протяжении многих лет Вотча являлась административным центром обширной Сысольской земли (территория современных Сысольского и Сыктывдинского районов).

По легенде, как-то Стефан Пермский поднимался на каменном плоту вверх по Сысоле, чем весьма озадачил местное население. Остановился миссионер возле Вотчи и сказал зырянам, что это святое место и здесь нужно ставить храм. Храм поставили, и Вотча начала расти. Именно с нее начинается описание сысольских волостей 1586 года. Тогда здесь находился «город Вотча» – крепость, построенная в XV веке для того, чтобы укрывать местный люд от вражеских набегов воинственных соседей. Спустя век нападения прекратились, а городок за ненадобностью пришел в негодность: «29 городен сгнили, перила и кровля обвалились, и тайник завалился».

В 1827 году Вотчу посетил российский языковед, историк, этнограф, путешественник, основатель финно-угроведения Андрей Шегрен. На основании найденной им писцовой книги 1607-1608 годов он написал, что Вотча считалась в то время, по всей вероятности, главным селением этого края, так как с описания Вотчи начинается книга.

Несколько лет назад школу и детсад закрыли. Клуб, библиотека и ФАП остались. Как рассказала глава Вотчи Елена Старцева, в селе основные жители – это пенсионеры:

– Молодежь и рада бы остаться, но им негде работать. Многие поэтому уезжают в город. Моя дочка работает в Выльгорте. Для того чтобы они оставались, нужна комплексная программа развития села. В Вотче есть два предпринимателя и один фермер Денис Петрук. У него на ферме около ста двадцати коров.

По словам Елены Старцевой, в селе растет около дюжины детей. В школу и в детсад их возят в поселок Первомайский (это в четырех километрах за Сысолой). Хотя в селе много заброшенных изб, сейчас начали строиться новые дома. Некогда плодородные поля заросли борщевиком, который стал уже привычной деталью пейзажа. Говорят, что именно около Вотчи это растение некогда начали культивировать в Коми АССР.

На развалинах храма

В центре села возвышается старинный каменный храм Рождества Пресвятой Богородицы. На вопрос, почему на нем нет крыши, Елена Старцева рассказала, что несколько лет назад крышу хотели поменять. Старую кровлю сняли, а на новую средств уже не хватило. Вот и разрушается кирпичный купол. Изнутри можно увидеть корни деревьев, растущих на храме.

– Мы стараемся следить за внешним видом здания, ведь это своего рода «лицо» села, одна из главных наших достопримечательностей, – рассказала Елена Старцева.

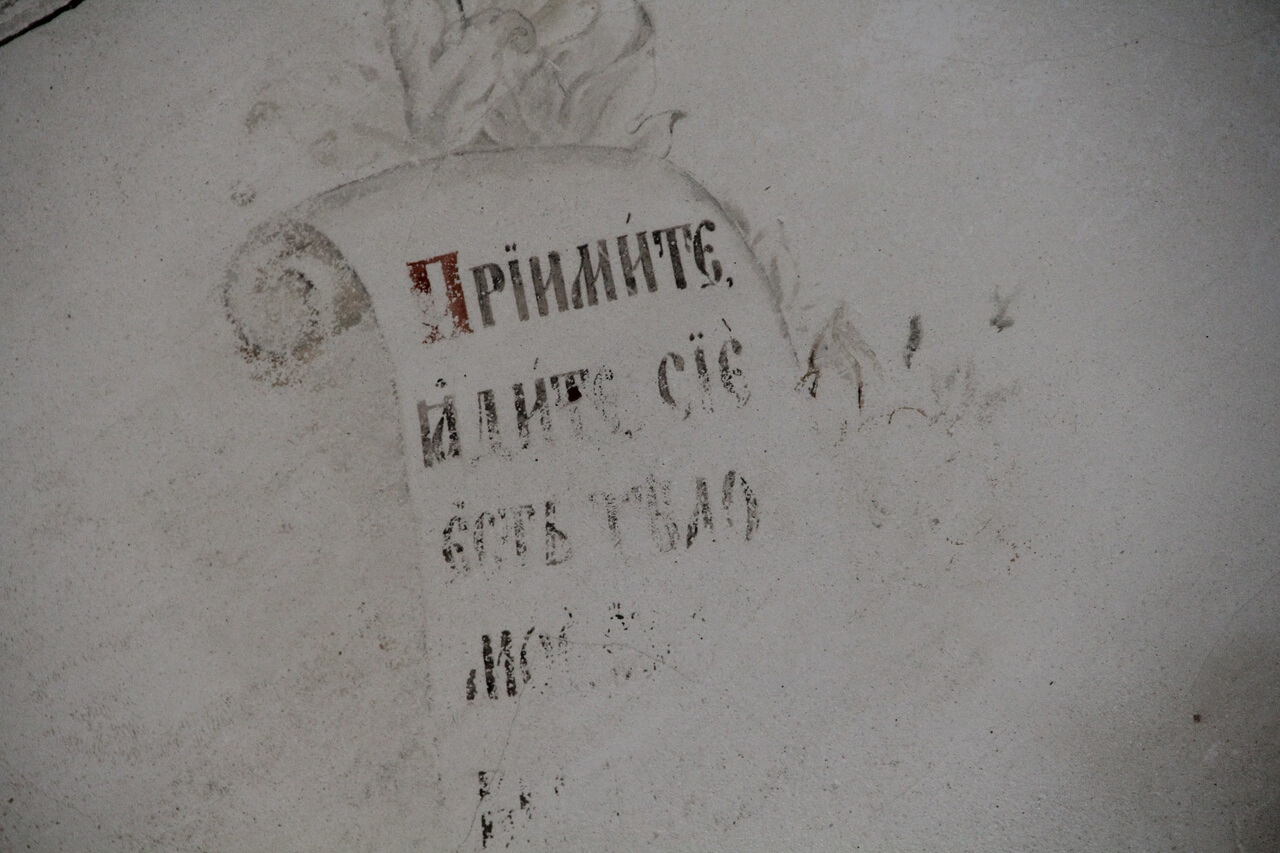

Попасть внутрь «достопримечательности» можно через выломанные окна и двери. Стены испещрены граффити, по которым можно узнать, студенты каких вузов и учащиеся каких училищ приезжали в село «на картошку», кто кого любил и как. Самые старые граффити относятся к середине прошлого века.

Пиит земли зырянской и художник наива

В Вотче родился и умер один из первых коми поэтов-песенников, современник Ивана Куратова, Петр Фостирьевич Клочков. Сын сельского дьячка, он родился в 1831 году. В 1852-м окончил Вологодскую духовную семинарию, но не получил назначения из-за своей болезни. Вернулся на родину и через год умер от чахотки в возрасте 22 лет. Благодаря народному стилю и образности, его произведения стали «народными». Иван Куратов их хорошо знал от сестры поэта Ирины, которая после выхода замуж переехала в Усть-Сысольск и увезла рукописи брата. Иван Куратов хотел включить произведения Петра Клочкова в собрание зырянских пиитов. Зимой 1864-1865 годов он изучил тетради умершего поэта. Но решил, что почти все стихи Клочкова оказались до того изуродованы, что сложно было в таком виде представить их.

Только в 1914 году впервые в сборнике Андрея Цембера «Коми мойдан да сьыланкывъяс» были опубликованы песни Петра Клочкова. При этом автор-составитель представил их как народные песни из сысольских деревень. В конце 1930-х годов литературовед Павел Доронин установил, что это авторские песни Петра Клочкова.

– Художник пишет пейзажи, в том числе архитектурные, с изображением церквей родного края, портреты, натюрморты, жанровые картины, – рассказала заместитель директора по научной работе Национальной галереи Коми Наталия Плаксина. – В 1990-е годы Николай Мальцев занялся иконописью. В 1994 году написал пятиярусный иконостас Троицкой церкви в селе Усть-Нем. Он автор романа «Ухабы», ряда автобиографических книг. Создает для детей и внуков уникальные авторские альбомы. В ноябре в галерее откроется его персональная выставка.

Из рода Шаламовых

Если Петра Клочкова помнят только литературоведы, то известного русского прозаика и поэта советского времени, создателя одного из самых известных литературных циклов о советских лагерях архипелага ГУЛАГ Варлама Шаламова знают многие. Но тот факт, что в Вотче родились и служили священниками его дед Николай и дядя Прокопий Шаламовы, известен далеко не всем.

Как рассказала сыктывкарский краевед Анна Малыхина, дядя писателя выпускник Вологодской духовной семинарии Прокопий Шаламов стал служить священником при церкви Рождества Пресвятой Богородицы, заменив своего престарелого отца. Николай Шаламов умер в 1910 году и похоронен в церковной ограде родного храма, где сам избрал он себе место «почивать до общего воскресения». От этого кладбища сейчас не осталось и следа.

Прокопий принимал участие в Русско-японской войне в качестве священника и медбрата, за что был удостоен серебряной медали Красного Креста «В память русско-японской войны». Проявил себя как человек, интересующийся историей родного края. Он написал и издал труд «Церковно-историческое описание Вотчинского прихода Устьсысольского уезда».

«На севере России, в пределах Вологодской губернии, в 80 верстах от города Усть-Сысольска к юго-востоку, на роскошной, живописной местности по обоим берегам реки Сысолы раскинулось древнее село Вотча… Все остается не тронутым, все ждет рук предприимчивых людей, да и самое село, как древнеисторическое, оставлено без должного внимания», – так начинает историю родного села священник. Книга довольно интересна, большая ее часть посвящена церковной истории села.

Хотя батюшка лояльно принял советскую власть, но в 1922 и 1925 годах его судили по подозрению в «сокрытии церковных ценностей». Оба раза он был оправдан. В 1931 году Прокопия Шаламова арестовали. 28 мая 1931 года его и нескольких других арестованных по приговору «тройки» расстреляли в местности Дырнос дор, в полутора километрах от окраины Сыктывкара. Похоронили на месте.

Овдовевшая Мария, поселившаяся в селе Кочпон, желала стать монахиней. Она написала архиепископу Великоустюжскому Питириму, что «обычай нашей русской древности принимать монашество перед смертию окончательно пленило мою душу непреодолимым желанием вступить в дружину иноков…».

Старший сын Николая Шаламова и брат Прокопия – Тихон после окончания Устьсысольского духовного училища окончил Вологодскую духовную семинарию, служил священником на Кадьяке Алеутской епархии в Америке. В 1904 году вернулся в Вологду и служил священником в Софийском соборе. Здесь у него родился сын Варлам, ставший известным писателем, автором «Колымских рассказов». В своей книге «Четвертая Вологда» Варлам Шаламов пишет о своем отце и деде. Отец, по словам писателя, «родился в темной устьсысольской глуши», и сын считал его «полузырянином».

Частный музей в старом доме

Удивительно, что село с такой древней и богатой историей до сих пор не имеет собственного музея. Хотя есть в Вотче один частный небольшой музей. Мы побывали в гостях у его владельца Владимира Рузова. Преподаватель Сыктывкарского госуниверситета, кандидат физико-математических наук, сейчас он на пенсии. Четверть века назад купил в Вотче большой старинный дом и все лето вместе с женой Светланой (преподаватель республиканского колледжа искусств) живет в селе.

– В купленном доме оказалось много старинной мебели, инструментов и утвари, – рассказал Владимир Рузов. – Вначале я свалил было это все на чердак, но потом разобрал и повесил в нежилой части избы. Так и получился музей.

Часть экспонатов любитель истории нашел в селе. Так, например, старый медный самовар с кучей медалей мальчишки использовали в качестве мишени. Кидали в него камни и изрядно помяли бока. Большой окаменевший фрагмент жилой камеры аммонита нашел на берегу, а екатерининский пятак в огороде.

Его друг, местный предприниматель Владимир Бобров давно вынашивает идею открытия в селе музея. Он уже присмотрел пустующий старинный дом, где мог бы разместиться музей.

– Нужно только заручиться поддержкой местной власти, и дело сдвинется, – уверен он. – И тогда в Вотче будет что показать туристам.

Автор текста и фотографий: Артур АРТЕЕВ

Источник статьи: «Республика»