Моя бабушка Пелагия Александровна Некрасова рассказывала, что в молодости работала на известковом заводе в Серегово. «Камни ворочала», — вспоминала она. Сохранились снимки, где она в пятидесятых годах среди отдыхающих на Сереговском курорте. Часто в Серегово бывал и я. И обнаружил здесь много интересного.

Соль земли Коми

Строгановский пай

Серегово находится в Княжпогостском районе на правом берегу реки Выми, всего в сотне километров от Сыктывкара и в 38 километрах от райцентра – Емвы. Вблизи села расположено огромное месторождение каменной соли. В советское время килограммовую пачку сереговской соли можно было купить за восемь копеек не только в любом магазине Коми АССР, но и в разных районах страны. Но вот уже почти двадцать лет соль здесь не добывают.

Месторождение соли под Сереговой горой на Выми известно давно. Местный народ выпаривал соль естественной сушкой или горячими камнями из сосудов с рассолом. Серегово впервые упоминается в письменных источниках в связи с солепромышленником Афанасием Строгановым. Вместе со своими сыновьями он обратился к Ивану IV, испрашивая дозволения включить в свои владения отхожие земли Великой Перми. В 1582 году Строганов получил царскую грамоту, где было указано, что «Офоньке Строганову дано дикое место по Выми реке на 15 лет, чтобы тот рассольные места искал, и варницы ставил, и пашни распахивал, и лес расчищал». В 1586 году Строганов получил разрешение «поставить варницу на своей земле по реке Выми под Сереговой горою, и чтобы ему в льготные лета амбар варничный, трубы рассольные ставить и соль варить, а государевы подати никакие не платить». Но дело что-то у Строгановых не заладилось, и в начале семнадцатого века они продали сереговский промысел крестьянам – братьям Ивану и Севастьяну Опариным. Правда, пай (долю) прибыли от соли Строгановы оставили за собой. Опарины не смогли расширить производство, и вскоре земли у них перекупил крупный торговец Данило Панкратьев. Он наконец-то организовал здесь промышленное производство соли, расцвет которого в селе пришелся на конец семнадцатого века. Тогда Сереговский солеваренный промысел стал одним из крупнейших в Российской империи наряду с промыслом на прикаспийском озере Эльтон. Соль из Серегово вывозилась для сбыта по реке в Вологду, а продавали ее в Москве, Архангельске, Устюге, Вятке, а также на местных рынках.

Кресты и амбары

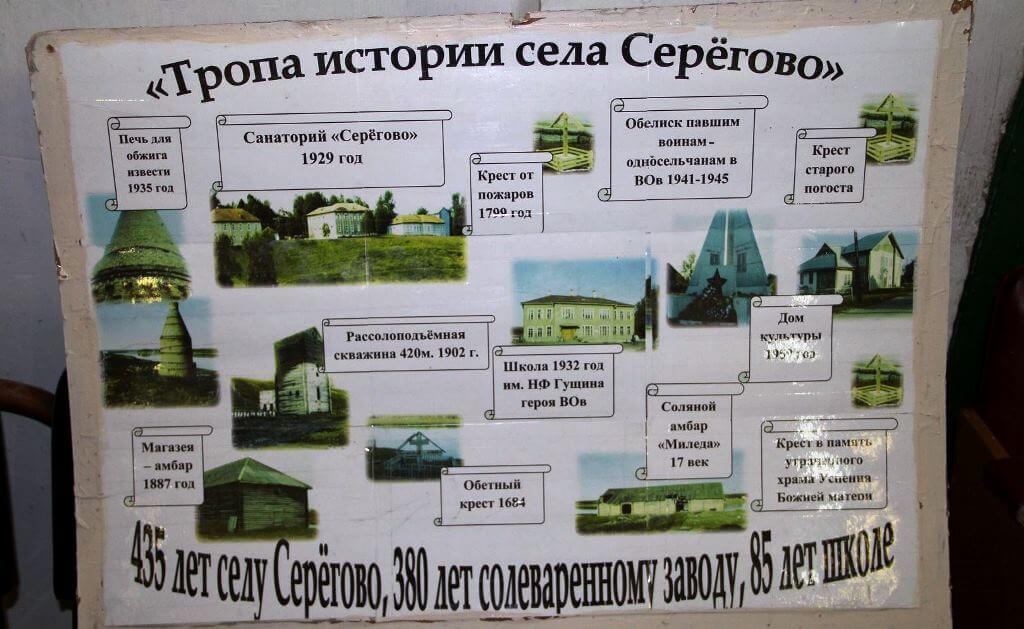

Раньше в селе стояли пять больших крестов. Один в центре села, другой рядом с Успенской церковью, третий на вершине Сереговой горы, четвертый в конце Усолья, пятый – при въезде в Усолье. До наших дней сохранились только два. Тот, что в центре села, был известен еще в 1799 году. Тогда в Серегово случился страшный пожар, сгорело почти все село, но крест уцелел. А второй крест сохранился в Усолье на берегу реки. Его поставили в 1684 году в память о «войне» и победе владельца завода Панкратьева со стрельцами Соловецкого монастыря.

Экскурсию по селу для журналистов провела заведующая местным Домом культуры Татьяна Каракчиева. Она показала полуразрушенный амбар на берегу. У амбара, который, как утверждают местные жители, построен аж в семнадцатом веке, даже есть собственное имя – Миледа. Раньше, по словам гида, на здании висела табличка, что это памятник истории и охраняется государством. Но потом и табличку утащили. Другой древний амбар в селе называется Магазея. Он построен в 1887 году и сохранился довольно-таки хорошо. На двери – старинный кованый замок, под потолком виднеются деревянные блоки для поднятия тяжестей, на полу – рассыпанное зерно.

Никольская (в советское время – Октябрьская) бревенчатая башня постройки 1902 года над рассолоподъемной скважиной напоминает Пизанскую – так же кренится набок. Внутри башни стоит вода, и в центре этого соленого мини-болотца торчит деревянная труба, по которой когда-то поднимали рассол с четырехсотметровой глубины. Когда-то его качали на конной тяге, потом с помощью пара. Внутрь деревянной трубы вставлена узкая металлическая труба, через нее и качался рассол в последнее время.

Как сквозь землю провалился

Одна из достопримечательностей Серегово – громадная воронка в центре села. Когда-то на этом месте стоял крепкий крестьянский дом. Но в середине восьмидесятых годов прошлого века он как сквозь землю провалился. Такое иногда случается на территории соляных промыслов. В земле образуются пустоты, и земля со всеми строениями проваливается.

– К счастью, никто тогда не пострадал, – показала место катастрофы Татьяна Каракчиева. – Дом уходил под землю несколько дней, и все ценное хозяева успели вынести. Потом воронку пытались засыпать, день и ночь сюда везли на машинах песок, камни и бетонные блоки. Но все уходило под землю. Все село было страшно напугано, а ближайшие к провалу соседи быстро разобрали дом и переехали в безопасное место.

Курортное место

Местное население издавна знало о целебных свойствах здешних рассолов. Жители окрестных деревень вывозили рассол в бочках и использовали его дома в лечебных целях.

Дом не уходил под землю,а постепенно обрушался.

Все это длилось несколько месяцев.Хозяин дома жил в нем в это время и ждал когда власти обеспечат его жильем.