Съездил в деревню Сёйты за парным молоком и деревенской экзотикой. От Сыктывкара, как говорится, рукой подать, но там совсем другое время, другие люди и другая жизнь. Рекомендую съездить.

Экскурсия в Озёл и Сёйты

За двумя реками

Если посмотреть на карту республики, то видно, что Сёйты и Озёл отделяют от Сыктывкара две реки. Вначале нужно по краснозатонскому мосту переехать через Сысолу, а затем в районе Седкыркеща форсировать Вычегду (зимой по ледовой переправе, летом на пароме). В самом Седкыркеще на улице Лизы Чайкиной туристам можно показать единственный в республике памятник этой героине Великой Отечественной войны.

Затем, проехав по лесной дороге через заснеженные живописные боры, туристы попадают в село Озёл. Уже пять тысяч лет назад эти места населяли люди. В семидесятые годы прошлого века археологи открыли между селом Озёл и поселком Седкыркещ на берегу озера Эньты древние поселения, относящиеся к эпохе неолита. Стоянку в честь озера назвали Эньты. Здесь нашли следы жилищ с системой вентиляции, множество костей животных, обломки глиняных сосудов, кремневые орудия. Правда, место археологических раскопок туристам не показывают. К тому же зимой и раскопок там не ведется. Но сам факт, что где-то в этих местах обитали первые жители Коми края, уже способен вызвать интерес к истории района.

Пока группа журналистов ехала из Сыктывкара в Озёл, об истории города и Сыктывдинского района рассказывали завсектором по связям с общественностью и инвестициям Дома народных ремесел «Зарань», известный экскурсовод Светлана Тюрнина и руководитель информационно-туристского центра «Зарань», менеджер проекта «Туристский маршрут «Парное молоко» Ольга Торлопова. Для «Зарани» это уже далеко не первый турмаршрут по району.

Автором и руководителем проекта «Туристский маршрут «Парное молоко» стала председатель ТОС деревни Сёйты Ольга Беляева. Несмотря на свой почтенный 77-летний возраст, она активно развивает сельский туризм и возрождает родную деревню, привлекая на это дело гранты.

– Всех приглашаю к нам на экскурсию, – обратилась она к участникам тура. – Вы увидите сказочный зимний лес, посетите церковь Вознесения Господня и часовню Модеста Иерусалимского, мини-музей в Озёльской библиотеке и музей крестьянского быта в Сёйты. После прогулки по красивым местам вас ждут горячие шанежки и парное молоко.

Земляничная поляна

Село Озёл появилось на правом берегу реки Вычегды в 1678 году – в этом году ему исполнится 340 лет. На русский язык название коми села можно перевести как «Земляничное озеро». Действительно, на берегах озера попадаются земляничные поляны. В 1860 году в селе была построена деревянная церковь Вознесения Господня, а через шесть лет открылась церковно-приходская школа. К 1916 году село насчитывало уже более четырехсот жителей, но сейчас их число упало почти вдвое. Детский сад в селе пустует, немногочисленных школьников возят на учебу в Седкыркещ.

Во время советской власти церковь Вознесения Господня несколько раз закрывали, но она сохранилась до наших дней, и сейчас в ней проходят службы. Эта церковь и построенный рядом с ней сельский клуб можно назвать культурным центром села. Директор клуба Марина Карманова рассказала историю села и поведала о том, как летом хорошо ездить на велосипеде по лесной дороге в деревню Сёйты. В Доме культуры действует библиотека, а при ней небольшой музей деревенского быта.

Глинистое озеро

Конечной точкой маршрута стала деревня Сёйты, которая расположена на берегу одноименного озера. В переводе с коми сёйты – это глинистое озеро. На берегу озера издавна брали глину для изготовления кирпичей. Говорят, что здесь есть и целебная глина.

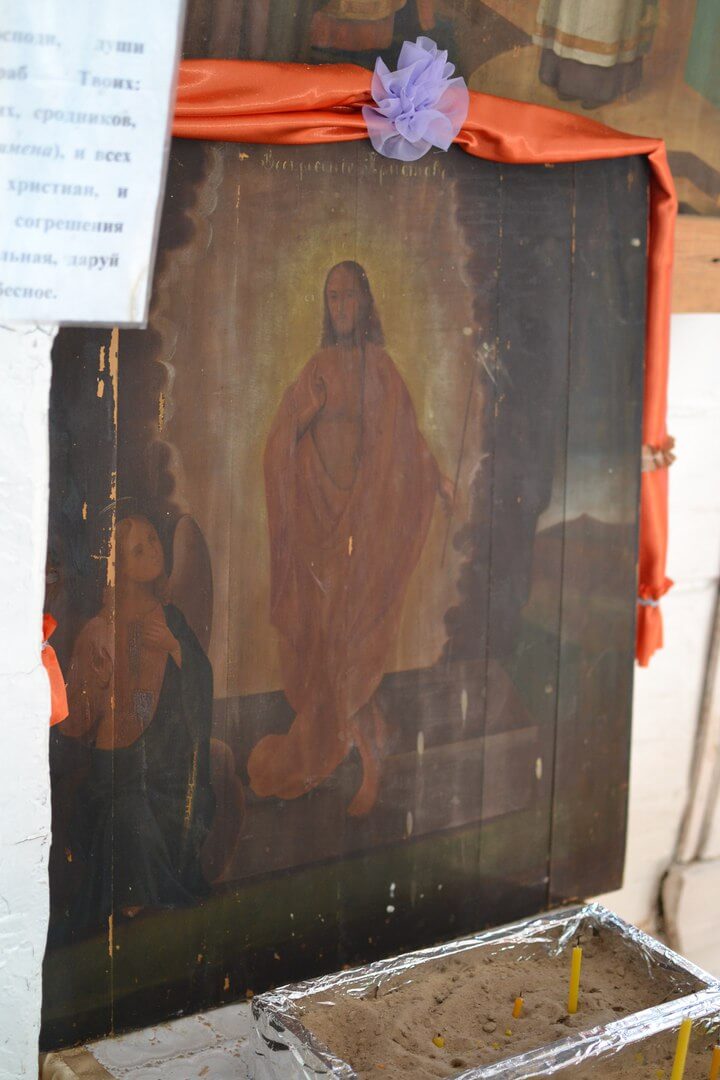

– Еще в 1991 году мы начали восстанавливать в деревне разрушенную часовню Модеста Иерусалимского, которую в советское время превратили в зерновой склад, – начала рассказ о родной деревне Ольга Беляева. – Модест Иерусалимский стал покровителем села. Модестом звали моего отца и деда, и это, наверное, неспроста. Хотя жителей у нас немного, но откликнулись почти все. Односельчане принесли старинные иконы, которые их предки спрятали в тридцатых годах прошлого века. Когда закрывали часовню, то представители власти решили сжечь иконы. Сложили все в кучу, но когда главному безбожнику сказали, что его жена родила, он побежал домой. За это время прихожане растащили и попрятали все иконы. Железный крест с купола часовни затем установили на могиле одной из сельчанок. Так он и сохранился. А недавно принесли совершенно почерневшую икону Воскресения Христова, которая почти восемьдесят лет пролежала за печкой. В часовне икона очистилась и посветлела без всякой реставрации. Икона «ожила», и сейчас мы хотим оживить деревню. К сожалению, сегодня в Сёйты практически нет никакой инфраструктуры, а у жителей нет работы. Основное население деревни – это пенсионеры, семей с детьми нет. Если мы привлечем туристов, дадим местным жителям возможность заниматься чем-то новым и иметь дополнительный источник дохода, то сможем возродить деревню.

Но часовня – это не единственная достопримечательность деревни. Здесь сохранился большой старинный дом, в котором летом жил и работал известный коми драматург, артист, режиссер, автор пьесы «Свадьба с приданым» Николай Дьяконов. Стараниями Ольги Беляевой этот дом стал настоящим этнографическим музеем. Две комнаты отданы под постоянную экспозицию, а в одной стоят кровати – это гостевая для туристов.

– Николай Дьяконов родился в Усть-Выми, а из нашей деревни была родом его жена – Мария Степановна, – рассказала Ольга Беляева. – Драматургу нравилось здесь отдыхать. Он рыбачил, собирал грибы и ягоды, мастерил поделки из дерева и бересты. И, конечно же, писал пьесы. Вначале, когда у Дьяконовых не было этого дома, они с женой ставили палатку на берегу озера, потом построили небольшой домик на базе передвижного балка для рабочих. И только потом они приобрели и обжили этот дом. После смерти драматурга дом пустовал, здесь проходили сельские посиделки, жили приехавшие «на картошку» студенты. И сейчас мы сделали здесь музей, в котором рассказываем гостям о жизни Николая Дьяконова и о нашей деревне.

В 2017 году ТОСовцы приняли участие в грантовом конкурсе фонда Геннадия Тимченко «Культурная мозаика малых городов и сел» и получили более шестисот тысяч рублей на развитие проекта «Туристский маршрут «Парное молоко». На часть полученной суммы в прошлом году был обустроен заброшенный родник в овраге у деревни, выписан и заготовлен лес, изготовлен сруб для купальни на роднике, очищен старый колодец, который старожилы деревни назвали самым водоносным. Закуплены и завезены стройматериалы для восстановления дачного дома Дьяконова, приобретено мультимедийное оборудование и велосипеды для туристов.

В прошлом году на экскурсии в Сёйты побывали участники поэтических клубов из Сыктывкара, Эжвы и Зеленца. В зимние каникулы по приглашению своих сыктывкарских друзей в Сёйты приезжала гостья из Японии. Гостей угощали парным молоком, травяными чаями и выпечкой. Название тура «Парное молоко» дал председатель Федерации туризма Республики Коми Геннадий Марковский. Он привез в Сёйты на отдых велосипедистов, и им понравилось местное парное молоко. Сейчас угощение парным молоком стало пунктом программы.

– Это большое заблуждение, что в наших деревнях и селах нечего смотреть, – подвела итог поездки Ольга Торлопова. – Ни один участник нашей экскурсии еще не сказал, что ему не понравилось. В деревню надо ездить. Там и воздух другой, и природа, и люди замечательные. Если каждый житель Коми съездит в такой тур – это и будет внутренний туризм. Ведь мы сами часто ничего не знаем даже о том населенном пункте, в котором живем. А кто, как не местный житель, может нам душевно и с любовью рассказать о родных местах. Таких людей нужно поддерживать. Чем мы и занимаемся по мере сил в подобных проектах.