«Увеселительный дом» Акинфия Демидова на Сосновом острове. Черноисточинский пруд, Свердловская область

Автор публикации: краевед Андрей Пичугин, Нижний Тагил.

Остров Сосновый

Остров Сосновый находится в южной части Черноисточинского пруда, в 20 км к югу от Нижнего Тагила, до сих пор притягивает многих туристов, краеведов и ученых своими загадками и тайнами.

Мне приходилось бывать на острове на протяжении всей жизни, и во все времена года в поисках артефактов. До сих пор на острове сохранились фундаменты зданий и различные ямы, котлованы, поросшие травой и деревьями, а также железный лист, торчащий из земли, вросший в корень березы. У местных жителей, в устном творчестве сохранилось множество легенд и преданий.

Путешественники и ученые оставили записи и предположения, что же находилось на Сосновом острове.

Еще со времен школы я был наслышан о легендах, которые рассказывали о чеканке фальшивых серебряных монет во времена заводчика Акинфия Демидова (1678 – 1745).

В конце 1960-х гг. мы с родственниками побывали на Сосновых островах. В последние годы посещал остров, как место силы и из-за притяжения природной красоты.

Черноисточинский пруд

Черноисточинский пруд находится в Свердловской области, в 25 км к югу от города Нижний Тагил. В 1726 г. по указу Берг-коллегии заводчик Акинфий Демидов с мастеровыми начал строить на реке Черный Исток железоделательный завод, для чего необходимо было соорудить Черноисточинский пруд.

Удачно найденное место для плотины позволило создать огромный и красивый пруд, окруженный со всех сторон Уральскими горами. После двухсотлетнего действия завода, в 1924 г. Черноисточинский завод закрыли. На северном и восточном берегах Черноисточинского пруда расположен поселок Черноисточинск.

В 1978 г., на берегу пруда построили гидроузел для обеспечения питьевой водой жителей Нижнего Тагила. В пруд впадают несколько рек: Чауж, Егорова Каменка, Свистуха.

На пруду находится три залива Егоро-Каменский, Чауж и Курья.

В акватории пруда расположены несколько островов: Воровской, Ивойлов, Лешаков, Родионов, Мусатова, Пуганый, Петрушков, Каменный, Нефонтов, Горбатый, Куца, Тепленький, Поленков, Кедровый, один из них самый большой — остров Сосновый, о котором сложены легенды и предания, которые повествуют об очистке черновой меди и получении серебра мастеровыми Акинфия Демидова.

На экскурсию в Невьянск

В марте 1974 г. наш класс из поселка Черноисточинск поехал на автобусе на экскурсию в город Невьянск. Мы с классом подошли к башне, Невьянская наклонная башня еще находилась на территории завода и экскурсовод нам поведала, что в будущем планируется перенести забор, окружающий завод, вглубь механического предприятия, и можно будет посещать наклонную башню и побывать на верхнем ярусе, где будет организована смотровая площадка.

Высота Невьянской башни 57 м., она представляет собой многоярусную колокольню, построена по приказу Акинфия Демидова, как памятник властному заводовладельцу.

В Невьянске нам, школьникам, экскурсовод рассказала, что в башне работали мастеровые, которые печатали фальшивые серебряные монеты. Однажды дозорный, который находился на башне, увидел, что за каретой поднимается пыль, и он понял, что едут ревизоры и по приказу приказчиков, были открыты шлюзы в пруду и подвалы башни были затоплены вместе с мастеровыми. Тогда чеканка монет была перенесена на остров Сосновый, который расположен в южной части Черноисточинского пруда.

Но эту легенду я уже слышал в Черноисточинске, и решил, что надо будет еще раз посетить этот остров, хотя я был там. В настоящее время в Невьянской башне устроена инсталляция по чеканке фальшивых монет.

А в рядом стоящем здании под названием «Монетный двор» можно самому за небольшую плату отчеканить монету на память. Экскурсанты чаще всего задают вопрос, — Невьянская башня, падающая или наклонная?

На лыжах на остров

В 2003 г. мы с воспитанниками из Черноисточинской школы №3 пришли на остров Сосновый по льду Черноисточинского пруда, пешком на лыжах. Мы посмотрели на острове засыпанные снегом артефакты, — это котлованы и ямы.

Летом того же года мы приплыли на остров на весельных лодках с воспитанниками географо-краеведческого кружка Михаил Токарев, Александр Лошкарев, Владимир Корнилов, Оля Деткова, Света Токарева и с директором Дома детского творчества Анной Рогожиной. Развели костер, начали готовить обед, остальные воспитанники начали искать каменный фундамент на острове.

Размер острова Сосновый составляет 400 на 300 метров, он овальный. Спустя некоторое время в юго-восточной окраине острова, в глубокой поросли кустарника, мне посчастливилось случайно выйти к каменному фундаменту. Также остров изрыт котлованами и ямами, заросшими деревьями и травой. Под действием времени фундамент со всех сторон оброс зеленым мхом. Фундамент аккуратно сложен из прибрежных камней, которые проложены «цементным» раствором. На первый взгляд, здесь велись работы не более ста — двухсот лет назад. Об этом говорят и груда собранных камней в кучу и фундамент. Но главные ответы на загадки острова скрыты под землей.

Возможно, на этом месте (остров Сосновый) были пробные плавки железной руды, содержащей и медь, так как об этом рассказал екатеринбургский историк Виктор Байдин.

В прошлом году нам с Наташей удалось побывать на острове Сосновом, чтобы еще раз увидеть исторические артефакты. Надо сказать, что первоначально при заполнении пруда территория островов Сосновый, Ивойлов, Лешаков и Родионов считалась полуостровом. И в период спуска воды из пруда во время строительства Черноисточинского гидроузла, в начале 1970-х гг., эти острова, возможно, являлись полуостровами.

Сначала на автомобиле из поселка Черноисточинск до Белогорской базы отдыха, которая находится в 10 км, на западном берегу Черноисточинского пруда. Погода была солнечная, что способствовало нашему успешному путешествию. Мы сели в лодку, взяли курс на остров Сосновый. Чем мы дальше отплывали от берега, тем более усиливался встречно-боковой ветер. Начались волны, Наталья побаивалась, грести стало тяжело, при встрече с волной разлетались брызги. Примерно через час ветер стих на пруду, так как подплывали к острову, который защищал водную акваторию от сильного ветра.

Мы причалили к берегу

Я сразу направился к фундаменту, он находится в 30 шагах от берега. Подошел к еле заметному фундаменту, он оброс мелколиственным лесом, выше человеческого роста. Внутри квадратного фундамента и около него растут рябина, жимолость, шиповник, липы, березы, пихты, сам фундамент оброс мхом.

Северная часть фундамента, протянулась на 5,5 м., ширина 50 см, высота 40 см. Местами фундамент сложен из камней размером 20 на 30 и 40 см., и переложен глиняной обмазкой. Западная часть фундамента длиной 5 метров, ширина 60 см и высота 10 см. Южная и восточная часть фундамента еле-еле заметна.

Остатки фундаментов покрылись зеленым мхом. В трех метрах к северо-востоку находится куча камней и к юго-западу так же находится подобная куча. Об этом фундаменте ничего неизвестно, только есть догадка, что его строили в 70-е гг. прошлого века студенты педагогического института, для туристической базы.

Мы плывем дальше, вокруг острова

В юго-восточной части острова на берегу находится корневая система сосны, которая упала в воду несколько лет назад. Эта одиночная сосна росла на стрелке острова Сосновый.

Мы причалили к берегу, я затащил лодку более чем на половину.

В 2008 г., когда мы с воспитанниками географо-краеведческого кружка приезжали на лыжах на остров из Черноисточинска по Черноисточинскому пруду, то дерево еще стояло на месте. Эта одиночная сосна упала под действием сильного ветра в 2015 г.

С берега острова Соснового

Вдалеке, на восточной стороне пруда, был видна нагорная часть поселка Черноисточинск. Видно, что поселок «молодеет», очень много новых построек, которые тянутся по склонам гор и по берегу пруда. Слева возвышается гора Крутики и одноименный мыс, до него 6 км.

Погреб – леденец

Осмотревшись, мы с Наташей пошли по южной окраине острова, где была натоптанная тропа к бывшим демидовским постройкам, или тому, что от них осталось. Сначала вышли к погребу-леденцу, который находится в трех метрах от восточного берега пруда.

Наташа меня сфотографировала на фоне погреба, и я начал измерять погреб по размерам. Внутренние стороны равны 260 на 220 см. Глубина погреба 50 – 70 см. Остальная часть завалена грунтом. Стены выложены бутовым камнем размером 20 – 30 см., в один слой. В этом погребе в демидовские времена хранили продукты.

Чугунная плита

Далее через несколько метров мы вышли к чугунной плите, которая выглядывает из-под земли, а вернее ее угол 50 на 30 см, толщина плиты 2,5 см. Плита находится примерно в 18 шагах от берега. Под плитой, находится небольшая ямка, размером 60 на 80 см. Противоположная сторона чугунной плиты, упирается в ствол березы, окружность которой 1,5 м.

Скорей всего эта плита служила шестком для русской печи, для обогрева дома (летняя резиденция Демидова), который стоял на острове.

Глубокий котлован

В 10 шагах от плиты, в глубине острова находится яма диаметром около 8 м., и глубиной более 2-х м. Я спустился в нее, даже есть два вырытых спуска прямоугольной формы 3 на 2 м., с восточной и южной стороны. На дне ямы крупные камни 60 на 50 см.

Красные кирпичи, которые сохранялись до недавнего времени, были выкопаны и унесены черными копателями, видимо, для исторических коллекций. На боках ямы растут деревья, которые имеют обхват около двух метров.

Для чего этот котлован был вырыт? Скорей всего, это глубокой погреб, с двумя входами для хранения продуктов, вина и выловленной рыбы в пруду, для служителей, которые здесь жили на острове, обслуживая резиденцию Акинфия Демидова.

Каменный фундамент на известковом растворе

В восьми шагах к северу находится каменный фундамент прямоугольной формы размером 22 на 11 м. На этом фундаменте стояли «Красные хоромы», так называемый «Увеселительный дом» или летняя резиденция Акинфия Демидова».

В центре фундамента находятся два фундамента Г-образной формы, размером 6 — 5 м. на 2 м., высотой 50 см. Но почему фундаменты под печи для отопления дома имеют Г-образную форму?

Вся территория фундамента заросла крупным и старовозрастным лесом из пихты, ели, липы и березы. На северной стороне фундамента находятся две ямки размером в диаметре полтора метра. Исследовав фундаменты, и после снятия размеров бывших сооружений, мы с Наташей пошли к берегу, к нашей лодке. Надо сказать, около берега, где находится яма и фундамент, в основном растут липы, но вглубь острова, старые ели и березы. Скорей всего обслуживали этот дом служащие Черноисточинского завода.

Ветер стих, грести было легко

Мы возвращаемся обратно, обогнув остров Сосновый вкруговую. С северной стороны острова находятся три стоянки, места без леса, с полянками, где останавливаются рыбаки и отдыхающие. Но на острове очень много бытовых отходов, оставленных нерадивыми рыбаками и отдыхающими. На других местах острова Сосновый невозможно пристать на лодке, берега крутые, и обросшие лесом. Обогнув остров, мы с Наташей поплыли обратно к Белогорской базе отдыха. Ветер стих, приятно было грести веслами и плыть по пруду. Из лодки любовались Черноисточинским прудом и Веселыми горами.

Я предложил Наташе каждый год приезжать сюда на базу и плавать на лодке по пруду, посетить другие острова, заливы и устье рек, впадающих в пруд.

Летняя резиденция Демидова

Не тайный завод по очистке черновой колыванской меди здесь находился, как рассказывают легенды, а летняя резиденция владельца заводов Акинфия Демидова, который со своей свитой постоянно колесил из Невьянского завода на Нижнетагильский завод через Черноисточинский завод.

В Невьянском заводе находились дома, резиденция Акинфия Демидова и Невьянская башня.

О летнем доме на острове писал немецкий путешественник Иоганн Георг Гмелин (1709 – 1755) в 1742 г., когда посетил Черноисточинский завод, здесь на острове находился дом Демидова.

Также немецкий ученый Петр Паллас (1741 – 1811), в 1770 г., когда посетил Черноисточинский завод, подтвердил, что на острове жил Акинфий Демидов. Но и другие авторы, ученые и путешественники предлагали свои догадки.

Кто упоминает про тайны острова Сосновый

И что здесь было на острове, в период правления заводчиков Демидовых. Про остров Сосновый и про легенды, связанные с островом, писали в своих книгах и отчетах многие ученые, путешественники и писатели, в том числе: Иоганн Георг Гмелин, Питер Паллас, Аникита Ярцев, Дмитрий Мамин-Сибиряк, Василий Рожков, Виктор Весновский, Иван Кривощеков, Василий Рожков, Ф. Доброхотов, Евгений Федоров, Константин Ляпцев, но и современные авторы, в том числе Игорь Шакинко, Дмитрий Кужильный, Виктор Байдин, Аркадий Контев и др.

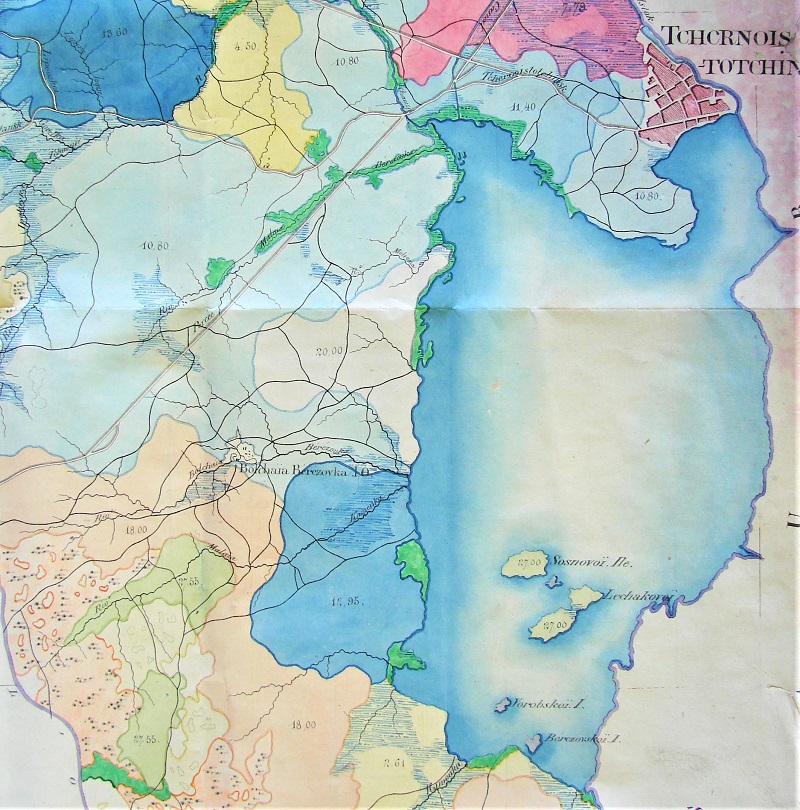

Французские топографы Бержье и Алори составили географические карты Черноисточинского пруда, островов, и нанесли на них названия. Все легенды и предания сводились к тому, что на острове Акинфий Демидов с мастеровыми очищал черновую колыванскую медь и печатал серебряные монеты для своего обогащения, но авторами были озвучено множество других версий, которые в конечном итоге ведут к истине.

Гмелин на Черноисточинском заводе

Первым, кто написал про остров на Черноисточинском пруду, это немецкий ученый и путешественник Иоганн Георг Гмелин (1709 — 1755), когда он в составе Камчатской экспедиции возвращался из Сибири на Урал и посетил в 1742 г. Черноисточинский завод.

В 1751 г. была издана его книга «Путешествие по Сибири», где Иоганн Гмелин написал: «Черноисточинский или Черновской завод принадлежит господину государственному советнику Демидову и состоит из двух молотобоен и мастерской по обработке жести… Он [Черноисточинский пруд] раскинулся на 10 верст вверх и имеет между горами приличную ширину и глубину, и постоянный приток воды за счет многочисленных родников…Господин Демидов, как и во всех других заводах, имеет свой собственный дом, а на острове, на пруду, в шести верстах завода еще другой».

Из этого текста мы делаем вывод, что у Акинфия были два дома, в 6 верстах от Черноисточинского завода и на острове.

Петр Паллас в Черноисточинске

В 1770 г., еще один немецкий путешественник Петр Симон Паллас (1741 – 1811) посетил уральские заводы, в том числе Невьянский, Нижнетагильский, Черноисточинский.

После завершения путешествия, в 1786 г. была издана его книга под названием «Путешествие по разным местам Российского государства», где он писал о летнем домике на острове: «…из кои пять верст от пруда на одном построен был летний домик, перенесенный в последствии после в Нижнетагильский завод».

Информировали обоих ученых служащие черноисточинской конторы, которые видимо знали, что находилось на острове и какие события развивались в тот период.

Начальник горных заводов Аникита Ярцов

Начальник горных заводов Аникита Ярцов (1737 — 1819), написал в 1807 — 1819 гг., а также и со слов своего отца Сергея Ярцева «Российскую горную историю», в которой упоминает остров на Черноисточинском пруду: «…преданиям же старожилов известно, что для очистки оной устроено было на о д н о м и з о с т р о в о в Ч е р н о и с т о ч и н с к о г о о з е р а (теперь пруд при заводе того же имени, в 20 верстах от Нижнетагильска) фабричное здание, где не только черная медь нанятыми иноземными искусными плавильщиками отделалась, но даже серебро от свинца доставалось».

Аникита Ярцов родом из Екатеринбурга, окончил Екатеринбургскую горную школу, позднее назначен горным начальником Екатеринбургских заводов.

В Екатеринбурге, в издательском доме «Баско» генеральным директором с 2016 г. является Ирина Борисовна Короткова, и благодаря ее стараниям, в 2019 г., была издана уральская часть «Российской горной истории», которая до издания хранилась в горном институте Санкт-Петербурга.

В Российской горной истории автор Аникита Ярцев писал про очистку черной меди на одном из островов Черноисточинского пруда.

Дом для знатных гостей «Красные хоромы»

В 1766 г. из-под Черноисточинского завода перевезли так называемые «Красные хоромы», большой деревянный дом, который находился на острове Сосновый. Этот дом поставили около управления Нижнетагильских заводов по повелению Никиты Акинфиевича Демидова (1724 — 1787) и приспособили для воспитания приносимых детей до их совершеннолетия.

В записках «Историко-бытового отдела Государственного Русского музея», изданных в Ленинграде в 1932 г., значится следующее, что налево от Нижнетагильской заводской конторы — старые демидовские «красные хоромы», недалеко от них — ворота, ведущие в обширный двор. «Красные хоромы» служили для постановки на ночлег знатных людей.

Уральский писатель Д.Н. Мамин-Сибиряк

Уральский писатель Д.Н. Мамин-Сибиряк (1852 — 1912), уроженец Висимо-Шайтанского завода был наслышан об острове и связанных с ним легендах. В одном из писем к своему отцу Мамин упоминает о Сосновом острове: «Живя так долго в Висиме, Вы, папа, отлично знакомы с настоящим края и его прошедшим. Так, например, я помню, что жил один Демидов на одном острове Ч е р н о и с т о ч и н с к о г о п р у д а, далее, как он неутомимо основывал один завод за другим, разыскивал руды и проч.».

В воспоминаниях «Из далекого прошлого», в очерке «Дорога» Д.Н. Мамин-Сибиряк продолжает развивать тему про острова на Черном озере: «В памяти сохранились только отрывки истории какого-то Демидова, одного из родоначальников этой знаменитой фамилии уральских заводчиков, который жил где-то на островах Чёрного озера, под Белой горой».

В очерке «Платина», написанном в 1890 г., Дмитрий Мамин-Сибиряк рассказывает такую трагическую историю, слышанную еще в детстве: «В дальнем конце Черноисточинского озера есть несколько островков, на которых жил какой-то из Демидовых, в Выйском музее хранится старинный шкаф, вывезенный с этого острова. Припоминаю слышанный еще в детстве рассказ, что Демидов похоронил заживо на этих островах красавицу жену, насколько это верно, не умею сказать».

Горный инженер Василий Иванович Рожков

Горный инженер Василий Иванович Рожков в третьем томе «Горного журнала» за 1891 г., опубликовал «Исторический очерк 1744 — 1747 гг»., под названием: «Акинфий Никитич Демидов на своих Колывано-Воскресенских заводах».

Рожков пытался разгадать по архивным документам того времени тайную затею Акинфия Демидова по очистке черновой меди и получения слитков серебра на Невьянском заводе и также упомянул один из островов на Черноисточинском пруду.

Начиная с середины XIX в. добывался материал, который раскрывал тайные деяния Акинфия Демидова. По мнению И.М. Шакинко, главным партнером Демидова в «серебряной авантюре» должна была стать сама императрица российская Елизавета Петровна.

Василий Рожков (1816 — 1894): механик-гидротехник, историк горной промышленности. Василий учился в Туринской горной школе, закончил в 1838 г. горный институт. Находился в заграничных командировках, в 1851 — 1855 гг. Василий Рожков — помощник горного начальника Екатеринбургских заводов, заведует Монетным двором и механической фабрикой.

Первое упоминание названия острова в печати

В «Словаре Верхотурского уезда Пермской губернии», составленном в 1910 г., краеведом Иваном Яковлевичем Кривощековым (1854 – 1916), есть первое упоминание названия острова «Сосновый» в научной литературе: «Акинфий Демидов также жил в Черноисточинске, на острове Сосновом, находящемся в южной части озера-пруда, где у него был построен дом, перевезенный впоследствии в Нижний Тагил, и где он стоит по настоящее время. Много легенд сохранилось в народе об этом доме, имеющих характер преимущественно драматический».

Туристическими тропами

Тагильский краевед Сергей Николаевич Панкратов воспроизводит предание о Сосновом острове в своей книге «Туристскими тропами», изданной в 1949 г. в Свердловске: «На Сосновом острове еще до недавнего времени сохранялись остатки каменного фундамента от бывшей здесь резиденции одного из Демидовых. Есть сказ, повествующий о работавших здесь самодельных станках для фальшивых монет, о колодниках загнанных, пытках, о каторжном труде… Остатки фундамента затянула глухая поросль крапивы, репья, лебеды… Необычный для тагильских лесов тополь охраняет руины далекого прошлого».

Легенда звучит в литературе

Легенду о выплавке серебра на Сосновом острове развивает писатель Евгений Александрович Федоров (1897 – 1961) в романе-трилогии «Каменный Пояс», полное издание появилось в свет в 1953 г., на что ушло 15 лет творческого труда: «Решил Акинфий Демидов тайно испытать колыванскую медь. Место для этого выбрал глухое, пустынное — лесистый остров на Черноисточинском озере. Оно было глубоко, прозрачно, на дне видны окаменелые коряги. В зиму на остров забегали голодные волчьи стаи, грызлись, выли; летом на острове хлопотали крикливые гуси да крякали утки. Акинфий Демидов на душегубке приплыл на остров, исходил и осмотрел его вдоль и поперек. Место глухое, разбойничье: по ночам густые туманы. Под маячной сосной вросла в землю мшистая охотничья избушка. По наказу Акинфия Никитича привезли на остров тульского доменщика, сложил он из камня при избушке малую домницу… Когда печурка просохла, на остров тайно доставили медь да старика-литейщика, знавшего толк в благородных металлах. Привезли литейщика вечером; на острове волочился седой туман. Акинфий на берегу жег костер. Литейщика ввели в избушку, и показали голубоватую медь… Демидов покорно в коробе подтаскивал уголь. Туман на озере растаял; в темной воде сверкали гаснущие звезды. Серебро наконец выплавили. Старик отлил слиток, положил перед Демидовым… На другой день в тихий час, когда погасал закат, Демидов отплыл с острова. На берегу озера Акинфия Никитича поджидал оседлый конь; Демидов взобрался на него и в темень чащобой тронулся в путь к Невьянску».

Так легенда о получении серебра стала народным достоянием.

«Монетный двор»

Краевед из Нижнего Тагила Константин Федорович Ляпцев (1912 – 1993) краеведением занимался 36 лет. Он написал статью в журнал «Тагильский краевед», которую напечатали в 1993 г. под названием «Монетный двор». Золото и серебро Акинфия Демидова».

Автор подчеркивает, как быстро богател заводчик Акинфий Демидов: «…пошли слухи, что тут дело не чисто, что не обходится он без чеканки собственной монеты, не иначе есть у него монетный двор. На этой почве возникли предания, сказы и легенды о «своих» демидовских рублях… В Нижнем Тагиле – своя легенда: «Был на озере Черном, близ Нижнетагильского завода остров, на нем каменная изба. В избе печи плавильные, и ночами из трубы пламя вырывалось. Тут, прикованные цепями к стенам, беглые каторжники чеканили Демидову золотую и серебряную монету. Когда озеро сделали Черноисточинским прудом, тот остров под воду ушел».

Археологическая разведка

Летом 2009 г. и в 2010 г. группа археологов на острове Сосновом проходила археологическую разведку по поиску артефактов, связанных с действующим здесь когда-то металлургическим производством.

В составе группы были археолог Максим Баранов и кандидат исторических наук, доцент кафедры истории России УрГУ им. Горького Виктор Иванович Байдин.

С помощью металлоискателя были обнаружены чугунные плиты, фрагменты металлов, монета «денга» 1741 года выпуска (1/2 коп). С обратной стороны монеты изображен герб России. Также найдены кованые гвозди, литая чугунная чушка, обожженные камни, заслонка и плита, но шлаков от производства найдено не было, возможно он находится под водой.

В.И. Байдин подготовил доклад на кафедре УрГУ под названием «Тайный завод Демидова по плавке серебра». Еще один участник экспедиции археолог Сергей Круземент составил топонимический план острова Сосновый.

Историк Виктор Байдин

Историк Виктор Байдин в 2016 г. приезжал в Нижний Тагил с лекцией о старообрядчестве и рассказал о своей экспедиции на остров.

Историк, кандидат исторических наук Виктор Байдин утверждал, что на острове очищали колыванскую медь и получали серебро.

В 2020 г. на Всесоюзной научной конференции Виктор Байдин предоставил отчет, где утверждал, что установлено существование на острове Сосновый производственного комплекса по выплавке серебра.

В 2021 г. Виктор Байдин с черноисточинцами снова побывали на острове. Еще раз он подтвердил, что на острове выжигалась сера из алтайской медной руды. И на память увезли один кирпич с кладки погреба.

На Бакунинских чтениях

На Бакунинских чтениях, которые проходили в 2020 г., в Екатеринбурге, в материалах XIV-й Всесоюзной научной конференции, историк Виктор Байдин предоставил отчет: «О местонахождении тайного производства серебра Акинфия Демидова»: «…где на основании произведенных, натурных и археологических исследований, обнаруженных в их ходе остатков сооружений и вещевого материала, физических анализов его образцов, в сочетании с использованием сведений из публикаций и архивов, записей фольклора, изобразительных источников установлено существование на о. Сосновый Черноисточинского пруда близ одноименного демидовского завода (совр. Свердловская область России) производственного комплекса по выплавке серебра. Определяется примерное время его – с перерывом – функционирования: начало 30-х – первая половина 40-х гг. XVIII в. Получение серебра здесь было налажено из доставляемых с медного Колывано-Воскресенского завода на Алтае промежуточных продуктов плавок полиметаллических руд…».

Археолог из Нефтеюганска

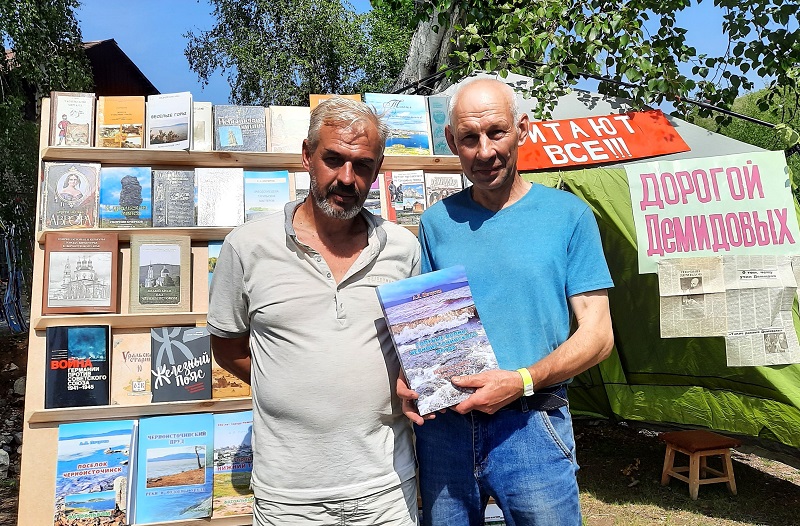

В 2023 г. в поселок Черноисточинск из Нефтеюганска приехал археолог Баранов Максим Юрьевич. Мы с ним случайно встретились в Арт-резиденции, на выставке книг, которая была оформлена специально к фестивалю Демидов-фест.

Мы ранее только общались по телефону, еще в 2010 г., и переговорили про остров Сосновый. Он утверждал, на острове все-таки была плавка полиметаллических руд и очистка меди, судя по форме фундаментов, на которых стояли две печи. Я рассказал, что в настоящее время черные копатели на острове перекопали артефакты, а остров сильно замусорен бытовыми отходами от рыбаков и отдыхающих.

Историк Аркадий Контев из Барнаула

В 2024 г., в Екатеринбурге, в историко-культурном центре развития Демидовских территорий историк из Барнаула Аркадий Контев выступил с лекцией «Алтайская медь и серебро Акинфия Демидова», где он озвучил много интересных фактов, про добычу медных руд и получение серебра заводчиком Акинфием Демидовым на Алтае и на Урале.

В 1727 г. был издан указ Петра III, на который всегда ссылался Демидов: Восточнее Тобольска разрешено плавить любые металлы, то есть строить заводы без указа Берг-коллегии и только в течении 2 — 3 месяцев предупредить местные власти и Берг-коллегию. Продавать металлы кому захочет и в течении 10 лет не платя налогов.

Поэтому Аркадий Контев приводит заключение, зачем вести на Урал колыванскую черновую медь, чтобы очищать ее, когда на Алтае можешь открыто плавить, получать и продавать серебро.

Тагильчанин Юрий Шарипов

Но неожиданно появилось еще одно открытие, найден еще один документ, который проливает свет на прошлое и оставшиеся артефакты на острове Сосновом. Уроженец Нижнего Тагила Шарипов Юрий Владимирович в 1995 г. закончил УГТУ-УПИ в Екатеринбурге, сейчас живет и работает в Санкт-Петербурге.

Юрий Шарипов — член правления Фонда развития интеллектуальной собственности, является Действительным членом Уральского Историко-родословного общества.

Ему удалось выявить в Государственном архиве Свердловской области интересный документ: «Отказная книга Нижнетагильского завода за 1758 год», где есть сведения про строения на острове Большом, в настоящее время это остров Сосновый на Черноисточинском пруду. В которой составлен список имущества, оставшийся после смерти Акинфия Демидова для раздела между тремя сыновьями. Нижнетагильская часть имущества Демидова переходила после раздела его младшему сыну Никите Демидову.

«Увеселительный дом»

Из Отказной книги Нижнетагильского завода 1758 г.: «Увеселительный его благородия деревянной новой дом принадлежащий к тому заводу среди Черноисточинского пруда расстоянием от завода в 5,5 верстах на острове называемом Большом, застроен в одной связи длиною 12, шириною 6 сажен, в нем низменных светлиц жилых 6, сени 1, в коих 2 чулана, во оных светлицах печей кирпичных с выведенными трубами 6, дверей на железных крюках 15, окон косящатых больших со слюдяными и белой жестью обитыми окончинами 24, при них ставней на железных крюках с шурупными железными запоры то ж число, при оном доме и у окон ставни выкрашены краскою красною из масла».

В настоящее время сохранился фундамент бывшего этого дома размером 22 на 11 метров, и фундаменты двух печей.

Малый остров

Далее в «Отказной книге» идет описание строений на Малом острове (Ивойлов), который находился рядом с Большим островом (Сосновый): «Близ того дому над водою на сваях подле Малого острова построена 1 партамента деревянная ветхая галерея, при коей нижнее жило срублено из бревен длиною 5, шириною 3 сажен, в 2 подземных светлицах той галереи верхней партамент срублен из брусьев длиною 6, шириною 5 сажен и сделано 1 холодное гульбище, при той галерее двери на железных крюках 3, окон «косящатых» с деревянными на железных крюках ставнями и с железными винтовыми запорами 38, та галерея покрыта тесом и выкрашена красною краскою из масла».

Рядом, к юго-востоку от Соснового острова находится остров Ивойлов, но на нем пока не выявлено никаких артефактов, в следующий раз, когда буду на острове, внимательно осмотрю его, может, что посчастливиться найти.

Погреб с кирпичной кладкой

Читаем в «Отказной книге»: «При оном же на Большем острову «выкладен» из дикого камня с кирпичным сводом погреб, длиною и шириною по 3 сажени, при нем дверей железных двои…».

Этот погреб с кирпичной кладкой сохранился до сих пор, он имеет окружность 8 метров, с обвалившимися стенками и заросший толстыми деревьями. В погреб имеется два входа, это видно до сих пор, но они также с обвалившимися стенками. В этом погребе хранили продукты и рыбу, выловленную в пруду. В последнее годы кирпичную стенку разобрали черные копатели и увезли на сувениры.

Топографы Бержье и Алори

Оказывается, остров Сосновый назывался первоначально Большой, а рядом находится Малый, это Ивойлов остров.

Видимо названия Сосновый и Ивойлов присвоили французские топографы Бержье и Алори в 1840-е гг., когда составляли географические карты и планы в Нижнетагильском горном округе по договору с владельцами заводов Павлом и Анатолием Демидовыми. 1 марта 1845 г. из управления Нижнетагильских заводов послан ордер в Черноисточинскую заводскую контору: «Гн. Алори располагает отправиться в Черноисточинский завод для съемки на план заводского селения… он будет там со своими помощниками, то предписывается Черноисточинской конторе… предоставить ему прием… и комнаты в Черноисточинском господском доме…».

Красные хоромы и галерея

Ставни дома на Большом острове и галерея на Малом острове и были покрашены красной краской, поэтому дом называли «Красные хоромы». В 1766 г. из-под Черноисточинского завода перевезли в Нижнетагильский завод, так называемые «Красные хоромы», большой деревянный дом, который был построен на острове Сосновом. Этот дом поставили около управления Нижнетагильских заводов по повелению Никиты Акинфиевича Демидова (1724 — 1787) и приспособили для воспитания приносимых детей до их совершеннолетия.

В записках «Историко-бытового отдела Государственного Русского музея», изданных в Ленинграде в 1932 г., значится, что налево от Нижнетагильской заводской конторы находятся старые демидовские «Красные хоромы».

В архивных документах сохранилось описание этого дома под названием «Красные хоромы». Через 100 лет в «Красных хоромах» селили знатных гостей. Когда в 1868 г. по России проходило путешествие Великого князя Владимира Александровича со свитой, они посетили и Нижнетагильский завод и были поселены на ночлег в «Красных хоромах».

События на Сосновом острове перекликаются с событиями в Невьянской наклонной башне

Считается, что Невьянскую башню построили в 1725 году по заданию отца и сына Никиты и Акинфия Демидовых как памятник основателям заводов на Урале.

Существует всем известная легенда, связанная с Невьянской башней. По легенде, в глубоких подземельях Демидов чеканил фальшивые монеты. На верхнем ярусе Невьянской башни были поставлены дозорные. Когда со стороны Екатеринбурга они заметили поднимающуюся пыль от кареты с прибывающим ревизором из Санкт-Петербурга, Демидов приказал открыть шлюзы и затопить подвалы, где работали мастеровые-каторжники, все оборудование для чеканки монет с людьми ушло под воду.

В документах 1848 г. башня обозначена, как сторожевая, но использовалась как наблюдательная, пожарная и предназначалась для часовой колокольни.

Тайну Невьянской башни и ее подземелий пытались разгадать историки И.М. Шакинко и В.М. Слукин. Они обобщили накопленный опыт по истории изучения наклонной башни в своих книгах «Невьянская башня» и «Тайны уральских подземелий».

Невьянская наклонная башня, главный символ города Невьянска и Урала, высотой 57 м., расположена в центре города, на берегу Невьянского пруда.

На лыжах на остров Сосновый

В конце этой зимы состоялся мой лыжный поход по заснеженному Черноисточинскому пруду к острову Сосновый. Поверхность пруда засыпана белоснежным снегом. Погода солнечная, пригодились солнцезащитные очки.

Обогнув мыс Крутики, взял курс в направлении острова Соснового. На фоне Веселых гор остров виден вдали пруда темно-зеленой полосой. Еду по следу снегоходов, так как снег плотный и лыжи намного лучше скользят. Постепенно начал поддувать сильный западный ветер, пришлось одеть на голову балаклаву, который уберегает от холода. Следы от снегохода заметало снегом, лыжи перестали скользить, ехать стало трудно.

Впереди показалась белая полоса

Это образовались торосы, от сжатия льдов, образовав трещину из снега и льда через весь пруд. Льдины от сжатия вздыбились, на высоту почти на метр. Сама трещина уже замерзла и была неопасна. До острова осталось уже немного хода, на весь переход по пруду на лыжах затратил чуть более одного часа.

Когда достиг берега сразу направился к котловану

Когда достиг берега, сразу направился к котловану, он запорошен снегом. Старая береза, которую росла в котловане, которую мы видели еще полгода назад, упала и переломилась. Ни одного следа человека, кругом белый снег.

Рядом с котлованом, выглядывает лист железа, оставшийся еще с демидовских времен. Что же здесь было на острове на самом деле? Многие десятки лет ученые и краеведы спорят, что находилось на острове Сосновом, в период правления заводчика Акинфия Демидова. До сегодняшнего дня сохранились фундаменты, ямы и котлованы, которые вызывают множество вопросов.

В устье реки Егоровой Каменки

От острова Сосновый побежал дальше на лыжах в устье реки Егорова Каменка. Здесь на льду засели рыбаки. Давно хотел здесь побывать. Здесь в устье реки находится первобытный лес, его не вырубали 300 лет, после заполнения Черноисточинского пруда.

Вокруг толстые деревья, некоторые от старости упали и наклонены, сплошной хаос из растительности, а рядом, с левой стороны по ходу золотится Павлово болото, покрытое высохшей травой.

Остров Сосновый не дает покоя

Остров Сосновый не дает покоя уже несколько столетий историкам, ученым, краеведам и местным жителям, так как, до сих пор неизвестно, что же там находилось.

До сих пор на острове сохранились фундаменты зданий и различные ямы, поросшие травой и деревьями. Сохранилось множество легенд и преданий, а также версий и короткие сведения путешественников, ученых, которые оставили записи и предположения, что находилось на Сосновом острове.

Местные жители также сохраняли легенды и предания в устном творчестве. Еще со школы я был наслышан о легендах, которые рассказывали о чеканке фальшивых серебряных монет во времена Акинфия Демидова. Неоднократно мы с воспитанниками районного детского Дома творчества в поселка Черноисточинск посещали остров Сосновый.

Подведем итоги из написанного

Возможно, на острове Сосновый строили печи для проб местных руд, но до действия не довели. Историк из Екатеринбурга Всеволод Слукин говорил, что на острове жили раскольники, бежавшие из Центральной России.

На острове жили лесорубы, когда чистили ложе будущего пруда. Формы основания печей имеют Г-образную форму, как заметил археолог Максим Баранов. И сейчас видно, что на острове жили люди, и возможно староверы, а большой погреб служил для хранения продуктов и рыбы, выловленной в пруду. С дороги, Невьянский завод – Нижнетагильский завод, от Черноисточинского завода, видны острова, в том числе Сосновый остров. Демидов мог на острове построить летнюю резиденцию.

Возник большой спор между историками Аркадием Контевым и Виктором Байдиным.

Контев утверждает, что не было необходимости получать серебро из алтайской меди на Урале, а Байдин утверждает, что демидовской завод действовал по очистке меди и получении серебра. До 2000-х гг. про остров Сосновый в печати были только одни упоминания, а после начался всеобщий интерес к теме: серебряная эпопея Акинфия Демидова на острове Сосновом. В «Отказной книге Нижнетагильского завода 1758 г.» говорится, что на острове был «Увеселительный дом», отвечала за который администрация Черноисточинского завода.

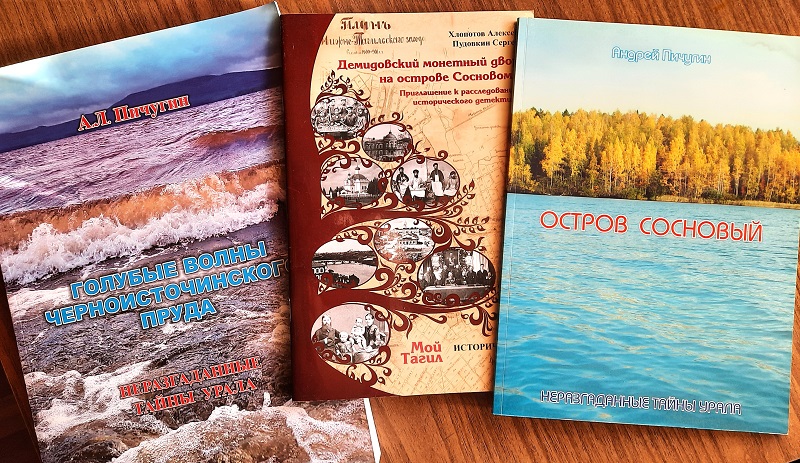

Книги про остров Сосновый

Про остров написан не один десяток статей в СМИ и изданы три книги, это «Остров Сосновый» в 2010 г., и «Голубые волны Черноисточинского пруда» в 2023 г. В 2016 г. издана книга «Демидовский монетный двор на острове Сосновом»?, авторы Алексей Хлопотов и Сергей Пудовкин, в которой авторы представили гипотезу, о возможной чеканке фальшивой серебряной монеты, и поднимают ряд важных вопросов, откуда взялся первоначальный капитал для строительства первых заводов на Урале.

С 2000 г. начал постоянно раскручивать тему о загадочном острове в СМИ. Статья «Тайны острова Сосновый», была напечатана в газете «Пригородная газета». Вторая в газете «Горный край».

В 2004 г. статья о Сосновом острове была напечатана в журнале «Уральский следопыт». И недавно впервые издана статья «Тайны острова Соснового», в журнале «Тагильский краевед в №26, за этот год.

Упоминание об открытии уральских серебряных руд

в окрестностях Нижнетагильского завода появилось в «Горном журнале» в 1830-х гг. Полное описание открытия и места нахождения Горно-Павловского и Горно-Анатольского рудников сделал Г. Колтовский.

Горно-Павловский рудник отрыл в 1831 г. служитель Нижнетагильских заводов Ефим Коряков. Рудник расположен на правом берегу реки Тагил, и назван в честь Павла Николаевича Демидова.

В том же году Е. Коряков открыл второй Горно-Анатольский рудник. Проводя разведку левого берега реки Тагил, близ устья реки Грязной, он обнаружил свинцовый блеск. Рудник назван в честь Анатолия Демидова.

Павловский золотой рудник открыт в 20 верстах от Нижне-Салдинского завода на правом берегу реки Тагил. Уткинский рудник открыл в 1833 г. служитель Е. Коряков по левому берегу реки Межевой Утки, вблизи впадения ее реки Топкая.

С 1833 г. по 1837 г. производилась разведка и добыча свинцово-серебряных руд, которые плавились на Нижнетагильском и Выйском заводах.

С островом Сосновым связана одна патриотическая история нашего края

Уроженцы поселка Черноисточинск Анатолий Голицын и его друг Костя Карпов в июле 1941 года приплыли на остров Сосновый на парусной лодке, на борту которой было написано «Мечта». Тогда им исполнилось только по 13 лет.

В то военное время они написали прощальную клятву и опустили листок бумаги в стеклянную бутылку: «Мы, два друга: А. и К., 1928 года рождения, в грозный час испытания, когда фашистские орды напали на нашу страну, клянемся продолжать крепить основы нашей взаимной дружбы, помогать друг другу словом и делом, не пасовать перед трудностями в любой обстановке, не позорить звание члена пионерской организации, хранить у сердца наказы дорогих отцов-воинов, которые встали в строй защитников Родины, делать все возможное и невозможное в делах оказания помощи своим матерям, быть им надеждой и опорой, как завещали нам отцы, уходя на фронт. Мы временно спускаем свой флаг на нашем корабле «Мечта», ибо знаем, что придется выполнять сложные трудные задачи перехода из детства мирной жизни в детство военной жизни, и уверены, что после войны этот флаг мы поднимем снова…».

На картине русского художника Павла Петровича Веденецкого

«Вид Черноисточинского завода в 1836 года» на переднем плане изображены жители Черноисточинского завода на отдыхе: мастеровые, служащие, приказчики, уставщики, в том числе и с семьями. На дальнем плане изображен на Черноисточинском пруду остров Сосновый.

Что касается Большого острова (Сосновый) на Черноисточинском пруду, то туда приплывали на лодках, управляющий Черноисточинского завода со своими помощниками и прислугой, чтобы отдохнуть в воскресный день от заводских дел в «Увеселительном доме», а иногда его посещал и сам владелец заводов Акинфий Демидов со своей свитой, который постоянно колесил с Невьянского завода в Нижнетагильский, через Черноисточинский завод!

Акинфий Демидов получил разрешение

от Берг-коллегии в 1726 г. строить заводы на реках Черный Исток, Шайтанке и Утке, и в тоже время получил привилегию: «ему Демидову те медные руды добывать и копать… и медный завод строить, где пристойное место сыщет».

В следующем году жители поселка Черноисточинск будут отмечать 300-летие, как был основан Черноисточинский железоделательный завод и заводской поселок.

История завода имеет множество загадок, но одна из них, это тайна острова Соснового. Вечереет, солнце зашло за горизонт, небо багряное, скоро стемнеет, силуэт острова растворится в темноте, унося с собой неразгаданные тайны «Увеселительного дома» Акинфия Демидова.

Был ли Демидов на острове?

Ответ на вопрос, был ли Демидов на острове, скорое всего можно найти в книгах историков Игоря Юркина «Демидовы», изданной в 2012 г., и Сергея Белобородова, Юлии Боровик «Староверы горнозаводского Урала: страницы истории согласия беглопоповцев/часовенных XVIII — начала XX века», которая издана в Екатеринбурге в 2017 г., где читаем: «…после допросов старообрядческого игумена Паисия (Павла Переберина), сообщал в Контору Святейшего Синода в июне 1751 г.: «И живучи в том Невьянском Демидова заводе, он, Павел, научен тамошними раскольники, а особливо приезжающим в тот завод с местечка, называемого Сулатки, раскольническим чернцом Моисеем и жившим близ Черноисточинского Демидова завода на острову раскольническим же старцом Авраамием. Которой чернец у означенного покойного Демидова в особливой находился милости: и сам он, Демидов, ево посещал, и с собою в коляске возил, и снабдевал всеми потребностьми, и с них другие раскольнические старцы же под ево, Демидова, апекою находились. И построены там, на острову, преогромные двои зимние и летние с двенадцатью горницами для житья раскольническим лжеучителям старцам хоромы. А в строении де тех хором, когда были строены, для виду разглашено было при заводах, якобы строятца оные для житья, якобы, на приезд неких знатных особ.

Куда и он, Демидов, как выше значитца, приезжая, посещал; где и он неоднократно бывал и содержал потаенной раскол…».

Возможно это совпадение и или этот документ из РГАДА не имеет никакого отношения к острову Сосновому на Черноисточинском пруду.

P.S. Если у вас, уважаемый читатель найдутся, какие-либо догадки или возникнут вопросы относительно статьи, про остров Сосновый, пишите в комментариях.

Читать статьи Андрея Пичугина на портале «Наш Урал и весь мир»:

Удивительный Черноисточинск: история, достопримечательности, фото

300 лет отметил Нижний Тагил. Подробная история города от краеведа Андрея Пичугина

Мыс Крутики — живописная достопримечательность в окрестностях Нижнего Тагила