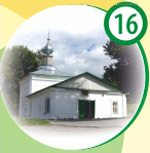

Экскурсионный маршрут «Зеленая линия» появился в городе Соликамске в 2011 году. Это аналог подобного маршрута в Перми. Разработчики не случайно оставили цвет линии таким же как в Перми. По их мнению, этот цвет прекрасно гармонирует с зелеными куполами древних соликамских храмов. К тому же, зеленый цвет присутствует на гербе города.

Благодаря этому маршруту любой турист может самостоятельно познакомиться с достопримечательностями Соликамска.

Где остановиться в Соликамске?

Начинается «Зеленая линия» около верстового столба на Соборной площади, а заканчивается в мемориальном ботаническом саду Г.А. Демидова.

Схема «Зеленой линии» Соликамска

Нажмите на схему, чтобы открыть её в полном размере:

1. Верстовой столб. Соборная площадь

Царь повелел Бабинову «со товарищи» прокладывать дорогу. В подчинение ему по царской грамоте было определено 40 человек с пилами, лопатами, да топорами.

Дорога, вошедшая в историю под названием «бабиновской», уходила на восток мимо горы Косьвинский камень, пересекала реки Яйву, Косьву, Лобву и другие и далее — к реке Туре.

В декабре 1597 года первый обоз прошел от Соликамска до реки Туры, где уже начинал строиться новый город Верхотурье. Дальнейший путь от Верхотурья в Сибирь проходил по реке Туре к Тюмени и далее к сибирскому стольному граду Тобольску.

Почти два столетия Бабиновская дорога была единственной официальной дорогой, соединявшей Центр России и Сибирь, и даже получила название Государева. После открытия движения по Кунгурскому тракту в 1783 году, Бабиновская дорога стала постепенно забываться. Хотя по ней в зимнее время продолжали ездить соликамские и чердынские купцы, но и их с каждым годом становилось все меньше и меньше.

Верстовой столб – символ начала Первой версты Государевой (Бабиновской) дороги. Именно от Соборной площади начал свое движение первый обоз в далекие сибирские земли.

2. Троицкий собор Соликамска

В память о царских деньгах в южную стену храма был помещен изразец с двуглавым орлом, а на западной стене выложена кирпичом императорская корона. Стены богато украшены каменным орнаментом.

Троицкий собор был главным храмом города, откуда начинались крестные ходы, где служились молебны, приносили клятвы городские головы и бургомистры, объявляли царские указы и зачитывали грамоты. В храме хранился образ Николая Чудотворца, в подклете располагались складские помещения местных и приезжих купцов.

По древним русским традициям, церкви строили зимние и летние, и для летнего Троицкого собора был возведён парный зимний Крестовоздвиженский (1698 – 1709 гг.).

В 1929 году храм закрыли, передали под музей калийной промышленности. Во время строительства экспозиции было вскрыто захоронение. Это оказался склеп купчихи Лапиной-Ентальцевой.

В годы Великой Отечественной войны в соборе хранились эвакуированные ценности центральных музеев страны. В 1960-70-х годах произведены реставрационные работы. Руководил реставрацией архитектор Ф.М. Тольцинер.

В настоящее время в соборе располагаются экспозиция «Девятая пятница», посвященная главному местному празднику, и выставки Отдела истории краеведческого музея.

3. Воскресенская церковь в Соликамске

Церковь была пятиглавой, с колокольней и пятью колоколами. С западной стороны церкви – трапезная. С южной стороны находится вход.

Являясь одним из значительных соликамских храмов, Воскресенская церковь имела большое количество прихожан. В основном это были местные купцы и те, кто следовали в Сибирь и обратно. После падения значимости Бабиновской дороги и статуса города, происходит отток купцов из Соликамска. Приход пустеет, и в середине 19 века храм приписывают к Троицкому собору.

После закрытия церкви в конце 20-х годов XX века иконостас был утрачен, в 1934 году разобраны купола и колокольня церкви; и в здании была организована ватная фабрика. Также в церкви располагалась фабрика по пошиву обуви.

В настоящее время в здании находятся Выставочный зал и Отдел фондов Соликамского краеведческого музея.

4. Соборная колокольня

Поставлена колокольня на крутом, спускающемся к Усолке косогоре. Она наклонена на 1,3 градуса и стоит на «палатах каменных» — двухэтажном кубе, толщина внутренних стен которого 3 метра. В палатах в разное время размещались магистрат, городская дума, духовное правление, суд, духовное училище и тюрьма. В подклете хранились купеческие товары. Звонница состояла из 12 колоколов. Колокольня служила также караульной башней пожарных.

В конце 1930-х годов была передана горкомхозу, затем Усольлагу НКВД. Позже в помещениях колокольни размещались типография, реставрационные мастерские, музей. Колокола утрачены.

С 1989 года до настоящего времени в колокольне размещаются экспозиции и выставки музея природы Соликамского краеведческого музея: «Лесные были», «Удивительный мир камня», «Тайны Пермского моря», комната сказок. На звоннице открыта смотровая площадка.

5. Дом Воеводы

Архитектура здания – сочетание гражданского и оборонительного назначения. Об оборонительном характере говорят бойницы на южном фасаде здания и стены, толщина которых достигает двух метров. Гражданское оформление Дома Воеводы проявляется в декоративной обработке окон и дверных проемов.

В Соликамске с 1613 по 1781 год на должности воеводы сменилось 74 человека: князья, ближние стольники, военные чины. Среди воевод – представители именитых российских фамилий: Нарышкины, Прозоровские, Голенищевы, Корсаковы, Черкасские. После упразднения воеводства в 1781 году, дом продан солепромышленнику М.Г. Суровцеву. На рубеже XVIII-XIX веков в доме жили купцы Зыряновы, затем – судейские чиновники, к концу XIX века разместилась земская больница, а в начале XX века – тюрьма.

С 1933 года здание передано краеведческому музею. В годы Великой Отечественной войны в Доме воеводы находился штаб эвакогоспиталя и склад медикаментов. С 1947 года вновь открыты экспозиции музея. В 1958 году произведена реставрация.

В настоящее время в нем располагается экспозиция краеведческого музея по ранней истории города и представлена реконструкция интерьера приказной избы XVII века – уникальная и единственная в Пермском крае.

6. Богоявленская церковь

Церковь пятиглавая, с колокольней, на которой ранее было установлено 16 колоколов. В XVIII веке, по желанию солепромышленника Ростовщикова, колокольня церкви была надстроена на три яруса для установки башенных часов. В 1938 году в связи с просадкой фундамента надстройка была разобрана, и в 1944 году был сделан деревянный шатер. С 1961 года церковь передана музею.

В церкви сохранилось великолепное собрание икон XVII-XVIII веков и деревянный резной пятиярусный иконостас. В настоящее время в Богоявленской церкви располагаются экспозиция и выставки Музея древнерусского искусства. В экспозиции представлена икона Николая Чудотворца, по преданию посланная соликамцам царем Иваном Грозным в ответ на их просьбу о выделении войска для охраны от вражеских набегов.

7. Земская управа

В январе 1918 года Соликамская уездная управа преобразована в отдел народного хозяйства Усольского совета.

В настоящее время в здании располагается муниципальное учреждение культуры «Детская школа искусств».

8. Здание городской управы

Управлялся выборными из купечества. За годы деятельности основной капитал банка увеличился с 15000 рублей до 1 миллиона. Банк способствовал развитию соликамской торговли. Национализирован в 1918 году.

С 1900 по 1912 гг. в здании размещалась женская прогимназия.

В настоящее время в здании находится второй корпус администрации города Соликамска.

9. Дом общественного собрания

10. Усадьба Турчаниновых

Иркутский купец Алексей Васильев женился на дочери М.Ф. Турчанинова и при венчании взял фамилию супруги. Он расширил производство на промыслах, основал фабрику медной посуды. В 1758 году получил во владение казенные Сысертский, Северский и Полевской заводы Екатеринбургской округи. После этого свою главную усадьбу он переносит в Сысерть. Уже на рубеже 60-70 годов он возводит усадьбу в Соликамске, которая и сохранилась до нашего времени.

Как отмечают современники, «дом Турчаниновых, выстроенный при огромных средствах, в огромных размерах и не без вкуса, его сад, отличавшийся гигантскими кедрами и тропическими растениями, с прудами, кипевшими кормленою рыбою,… — всё это вместе придавало Соликамску значение и вид прежнего величия…». В усадьбе была собрана богатейшая коллекция художественных произведений.

В настоящее время в Усадьбе размещаются торговые офисы.

11. Духовное училище

В разное время духовное училище закончили: Макарьев Леонид Федорович – актер, режиссер, народный артист, заслуженный деятель искусств в Санкт-Петербурге; Будрин Евлампий Андреевич – профессор, историк церкви, доктор богословия; Коронин Констатин Иванович – доктор богословия и др.

В настоящее время в здании бывшего духовного училища размещается МАОУ «Гимназия №2».

12. Женская гимназия

Гимназия просуществовала до 1920 года, когда была реорганизована в школу, затем преобразована в педагогический техникум. В 1939 году на базе педтехникума был организован учительский институт, который в 1946 году реорганизован в педагогическое училище для подготовки учителей начальных классов на базе неполной средней школы.

С 1994 года по настоящее время в здании размещается педагогический колледж им. А.П. Раменского.

13. Дом солепромышленника Дубровина

14. Винный склад

В годы НЭПа винный склад пытались возродить, но разрешения от властей не получили. В ходу тогда был самогон – «кумышка» и «табуретовка» — который повсеместно варили на частных квартирах. Также в здании работала артель по производству пресносухих калачей. Позже здесь развернул плановую работу по производству сушек, пряников и леденцов городской пищеторг. Служило это здание и цехом для пивзавода.

В настоящее время в здании размещается торговый центр «Гостиный двор».

15. Преображенский женский монастырь

Спасо-Преображенская церковь построена в 1692 году под руководством зодчего Логинки Корсакова, освещена 6 сентября 1692 года. Церковь летняя пятиглавая, с одноярусной шатровой колокольней и небольшим притвором. Декоративное убранство стен изящное, легкое и непринужденное. Именно за алтарем в 1723 году и была похоронена Евдокия Щепоткина. В начале 30-х годов XX века церковь была закрыта, иконостас разобран. С 1991 года службы были возобновлены.

Одновременно со Спасо-Преображенской, строилась и Введенская церковь. Строительство завершилось в 1710 г. Освещена церковь была 7 декабря 1713 года. Деятельное участие в строительстве церкви принимал воевода Иван Нарышкин. Предназначенная для богослужений в зимнее время, одноглавая церковь имеет невеликие размеры. Её купол покрыт осиновым лемехом – осиновыми пластинами с узорчатыми краями. В 1930 году церковь закрыли, главку сняли, а в здании образовали общежитие. В годы войны в здании располагалось танковое училище.

В настоящее время в Введенской церкви проведены реставрационные работы, возобновлены службы.

16. Церковь Жен Мироносиц

Архитектура церкви проста: одноэтажная, одноглавая, с трехъярусной колокольней. В 1929 году церковь закрыли. Сняли колокольню и главу, разобрали ограду кладбища. Иконостас не сохранился.

В 2000 году начались работы по ее восстановлению. В настоящее время церковь Жен Мироносиц является приходской.

17. Людмилинская скважина

18. Мемориальный ботанический сад Г.А. Демидова

В настоящее время ботанический сад продолжает дело Демидова. Сад является членом Совета ботанических садов Урала и Поволжья и Совета ботанических садов России. Здесь проводятся работы по интродукции растений, изучению биологического разнообразия флоры Урала, сохранению генофонда редких и исчезающих видов растений. В настоящее время коллекция древесных растений насчитывает свыше 400 видов, форм и сортов растений. Цветочно-декоративные растения представлены 700 таксонами. Наиболее крупными являются коллекции гладиолусов, георгин, флоксов, пионов, ирисов, нарциссов, лилий, астильб.

Основой экспозиции современного ботанического сада стала личная коллекция директора учреждения Анатолия Михайловича Калинина.

Сотрудники сада проводят экскурсии, мастер-классы для жителей и гостей города по предварительной заявке. Телефон для справок +7 (34253) 55595.