ПРЕДПОСЫЛКИ ПОХОДА В ЗАПАДНУЮ СИБИРЬ

Рубеж XV и XVI столетий — эпоха образования могучего Российского государства. Завершалось объединение русских земель под властью «государя всея Руси» Ивана III Васильевича, создавалось общерусское войско, которое пришло на смену княжеским дружинам и феодальным ополчениям.

Это было время формирования русской народности. Само название «Россия» появилось именно в этот период, заменив прежнее — «Русь». Во времена Ивана III (дедушки Ивана IV-Грозного) гербом стал двуглавый орел, который «перекочевал» из Византии от эмблемы последней династии Византии — Палеологов (Софья Палеолог — вторая жена Ивана III, была византийской принцессой). Двуглавый орел — символ могущества, непобедимости и силы: он смотрит на Запад и на Восток, охраняя государство.

Сами же приуральские владения подвергались набегам со стороны вогулов (манси), живших по обе стороны Уральских гор. Особую активность в нападениях проявлял вогульский «князь» Асыка, владетель «княжества Пелымского». Также, возникала угроза подчинения всей Западной Сибири Ханом Ибаком. Хан Ибак уже продвинул свои владения до Тавды и Среднего Иртыша. Только защита и покровительство со стороны России могли остановить агрессию. Добровольное присоединение сибирских князей к Российскому государству – вот чего должны были добиваться посланные в Западную Сибирь русские воеводы. Таким образом, перед ними стояли и военные, и дипломатические задачи. Кроме того, внушительная военная демонстрация в непосредственной близости от Сибирского ханства должна была нарушить «единачество», которое начало было складываться между казанским «царем» Али-ханом и сибирским «царем» Ибаком. Складывалось нечто вроде единого фронта татарских «царств» – от Волги до Иртыша, – враждебного России. Самым же опасным было то, что под угрозой оказались новые русские владения в Приуралье – Великая Пермь.

Великая Пермь — так в те времена называли г. Чердынь, Пермский край. Чердынь называли Пермью Великой, отождествляя ее с наименованием края. Считается, что в X-XII веках именно она и вела обширную торговлю с далекими землями — сперва с волжскими булгарами и Ираном (через реки Волга, Кама, Вишера), а позднее с Великим Новгородом и северными народами. Тогда город был будто бы торговым центром на пути, который соединяя бассейн Камы с бассейном Печоры, шел к Ледовитому океану и расположенной сравнительно недалеко от устья Печоры Новой Земле. г. Чердынь стал одним из первых (наряду с Соликамском) городов, заселенным русскими на Урале.

По традиции, начало присоединения к Российскому государству Западной Сибири связывается с именем прославленного атамана Ермака Тимофеевича, который со своей казацкой вольницей в начале восьмидесятых годов XVI столетия приплыл на реку Иртыш, разгромил хана Кучума и потом «бил челом Сибирским царством» царю Ивану IV Грозному. В действительности же присоединение Западной Сибири началось значительно раньше: в 1483 г. князья Федор Черный и Иван Салтык-Травин возглавили большой поход в сибирские земли.

СБОРЫ В ПОХОД

Начались сборы в поход. В состав «судовой рати» вошли отряды из Вологды и Великого Устюга, из Двинской земли, Приуралья. Однако основу ее составляли великокняжеские служилые люди. И возглавили поход «государевы воеводы».

Князь Федор Семенович Курбский Черный принадлежал к верхушке феодальной знати. Свою родословную Курбские вели от внука киевского князя Владимира Мономаха – Ростислава Смоленского. Один из предков воеводы, тоже по имени Федор и по прозвищу Черный, стал во второй половине XIII в. ярославским князем, от него и произошли Курбские. Первым принял это имя (по вотчине на реке Курбице в 25 км от Ярославля) князь Семен, отец воеводы. В разрядной книге Ф.С. Курбский Черный упоминается среди «больших воевод», которые были посланы в 1482 г. в Нижний Новгород «беречь от Алегама царя»: «судовая рать ходила по Волге мало не до Казани, и много повоевав, возвратилась». Этот опыт командования большой «судовой ратью» послужил причиной назначения князя Федора Курбского Черного в сибирский поход.

Не менее известным человеком был и воевода Иван Иванович Салтык-Травин. Он тоже вел свою родословную от смоленских князей. Прадед воеводы – Иван Собака – был боярином при двух московских князьях: Дмитрии Донском и Василии I, прославился строительством белокаменного Кремля в Москве в 1367 г. Дед – Семен Трава – тоже имел боярский чин. Однако его сыновья, в том числе и отец Салтыка-Травина, уже были «государевыми служилыми людьми». Впрочем, Иван Салтык-Травин сохранил часть родовых вотчинных владений, был связан с верхушкой московского боярства, хотя сам боярского чина не получил. Он тоже имел опыт вождения «судовой рати». В 1469 г. Иван Салтык-Травин упоминается в списке «детей боярских», ходивших походом на Вятку, а позднее «судовой воевода Иван Иванович Салтыков Травин» сам возглавляет большие походы.

Такое «парное» назначение было обычным для того времени. Формально во главе рати ставился потомок великих или удельных князей, который своей знатностью придавал авторитет всему предприятию, но ему «в товарищи» назначался опытный и способный воевода, и часто фактическим руководителем являлся именно последний. Наверное, так было и на этот раз. Летописные сведения противоречивы: в Устюжском летописном своде и в Никоновской летописи первым поименован Курбский Черный, а вторым – Салтык-Травин, в Вологодско-Пермской летописи – наоборот.

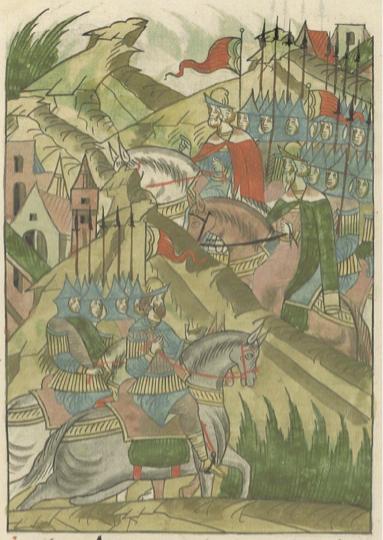

Фёдор Курбский и Иван Салтык-Травин в походе. Здесь изображены также уральские горы, речные суда. Лицевой летописный свод, XVI век. Источник:Wikimedia Commons.

В ПУТЬ

Летописи при описании походов того далекого времени обычно не балуют историков точными датами и географическими ориентирами. Сибирский поход 1483 г. – исключение: «Пошла рать с Устюга мая в 9 день», – сообщает летописец.

Автором статьи была отрисована интерактивная карта данного похода (доступна в Яндекс-картах):

ССЫЛКА ДЛЯ СКАЧИВАНИЯ ТРЕКА В ФОРМАТЕ GPX

«Судовая рать» поплыла от Великого Устюга (рис. 3) вниз по реке Сухоне на больших кораблях с палубными надстройками и плоскими днищами – насадах (рис.1), и на ушкуях (рис.2) – кораблях поменьше, но все же вмещавших до тридцати человек с оружием и припасами.

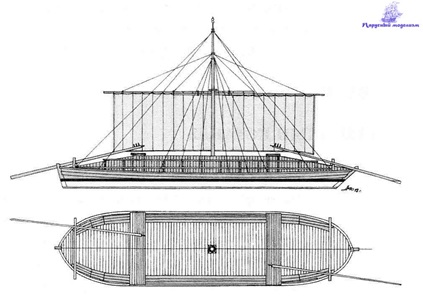

Рис. 1, Эскиз насада. Насад: речное плоскодонное, беспалубное судно из дерева с высокими набитыми бортами, с небольшой осадкой и крытым грузовым трюмом. Грузоподъемность – до 330 тонн.

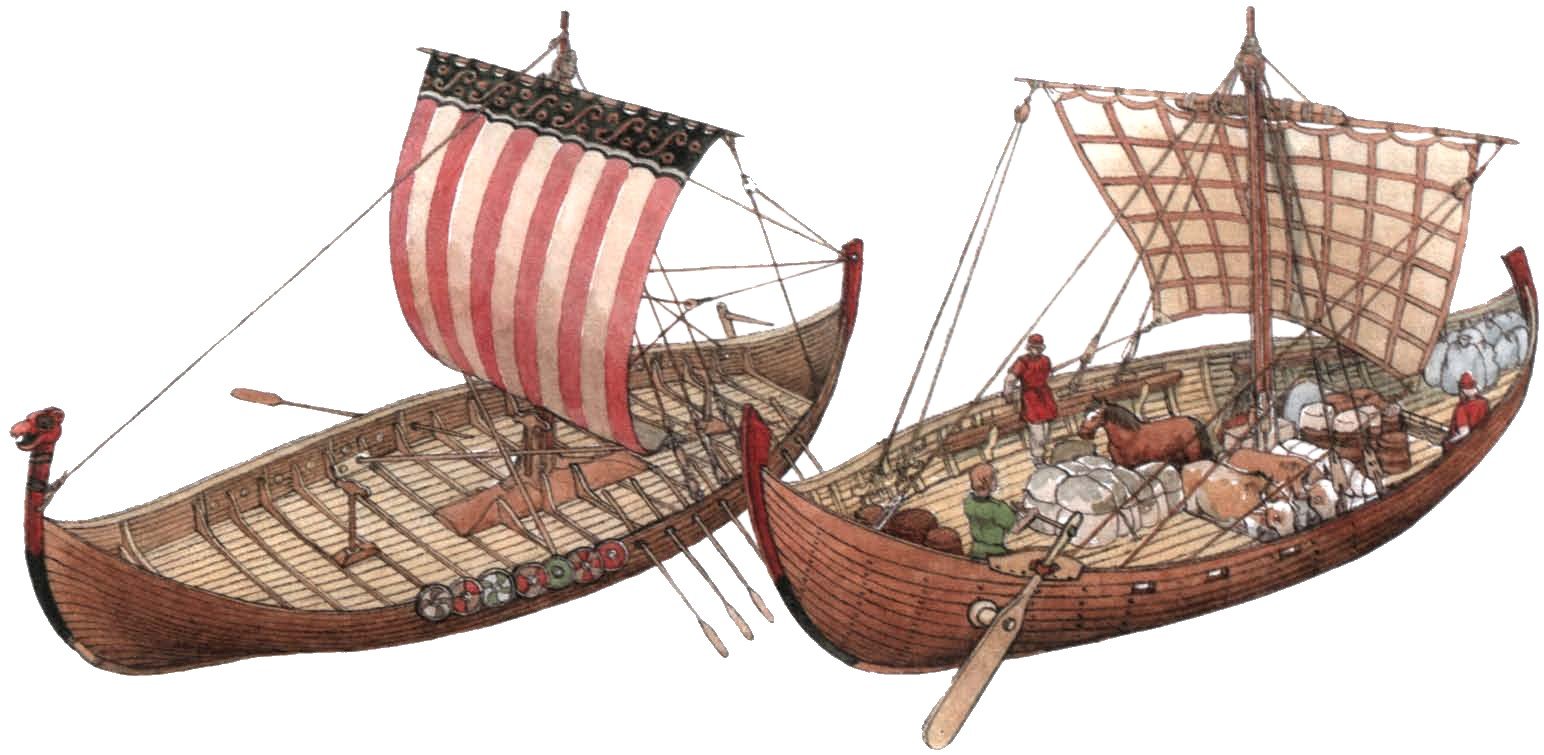

Рис.2. Ушкуй — историческое название новгородских плоскодонных речных судов, известных примерно с ХIII по XV век.

Рис. 3. Великий Устюг, фото с реки Сухона. Великий Устюг и Река Сухона обозначены под номером 1, по ссылке интерактивной карты (откроется в отдельной вкладке):

По обжитой Двинской земле плыли легко и весело. Из устья Сухоны свернули в Северную Двину (рис. 4), потом свернули в реку Вычегду (рис.5), пошли на веслах, останавливаясь возле городков, принимая местные отряды.

Рис. 4. Река Северная Двина, в среднем течении, источник: wikipedia.org. Река Северная Двина обозначена на интерактивной карте по ссылке (откроется в отдельной вкладке):

Рис. 5, Река Вычегда. Обозначена на интерактивной карте под номером 2 (откроется в отдельной вкладке):

До этого места путь «судовой рати» бесспорен – к «Камню» из Великого Устюга всегда ходили по реке Вычегде. Но дальше было два пути – печорский и камский.

В данном случае первый путь не подходил: по нему «судовая рать» уклонилась бы далеко на север, в сторону от цели похода – «княжества Пелымского». Оставался камский путь.

На реку Каму можно было попасть, свернув с Вычегды в ее приток – Кельтму-Вычегодскую (рис. 6). Она вытекала из большого болота, называемого Гуменцо. С другой стороны этого болота брала начало уже Кельтма-Камская (рис. 7), впадавшая в Каму (рис. 8). Расстояние между истоками этих двух речек было совсем небольшим, лишь «малое болотце, мерою не более двух верст», как указывалось в географических описаниях прошлого века. Весной и в дождливое лето это болото было проходимо для судов, если идти не на веслах, а толкать их шестами. Думается, именно так и вышла на Каму «судовая рать» Федора Курбского Черного и Ивана Салтыка-Травина.

Рис. 6. Кельтма-Вычегодская (Северная Кельтма), фото 1890 г., автор — Юрий Шокальский. Река Северная Кельтма обозначена на карте под номером 3 (откроется в отдельной вкладке):

Рис. 7. Южная Кельтма. Обозначена на карте под номером 5 (откроется в отдельной вкладке):

Рис. 8, Река Кама, фото из открытых источников. Ссылка на карте (откроется в отдельной вкладке):

Судовой караван выплыл на простор Камы, спустился до притока ее речки Вишеры (рис. 10), где стоял последний русский город Чердынь (рис. 9) (в те времена называвшийся Пермь Великая).

Рис. 9. город Чердынь (прежнее название — Пермь Великая). Обозначен на карте под номером 6 (откроется в отдельной вкладке):

Рис. 10, река Вишера, фото из открытых источников. Обозначена на карте под номером 7 (откроется в отдельной вкладке):

Близ устья речки Вилсуй, притока Вишеры, караван остановился (рис.11). Здесь был поворот прямо к «Камню»: по Вилсую и дальше, до самого перевала. Вот тогда-то и начались настоящие горные речки.

Рис. 11. Место впадения р. Велс в р. Вишера. Обозначено на карте под номером 8 (откроется в отдельной вкладке):

Река Вёлс, фото из энциклопедии quist.pro. Обозначена на карте под номером 9 (откроется в отдельной вкладке):

«Не вода была в Вилсуе – камни пополам с пеной. Ушкуи тянули бечевой, сложив на палубах бесполезные весла. Ратники скользили на мокрых камнях, срывались в бешено кипящую воду, снова упрямо хватались за бечеву. И так – верста за верстой, день за днем, без устали. Совсем близко уже Растесный камень, за которым кончалась река и начинались горы. По другую сторону перевала были истоки первой сибирской речки Коль, притока Вижая. А речка Вижай (рис.12) вливалась в большую уже реку Лозьву, которая протекала по окраине «княжества Пелымского», владения «князя» Асыки. Небольшое, кажется, расстояние по сравнению с двумя тысячами верст предыдущего водного пути, но с каким трудом пришлось его преодолевать!»

Рис. 12, Река Вижай, фото из открытых источников. Обозначена на карте под номером 11, откроется в отдельной вкладке:

Летописцы не сообщили никаких подробностей небывалого горного волока через перевалы Среднего Урала, но можно предположить, каких неимоверных усилий это стоило, чтобы перетащить на руках через «Камень» (Уральские горы) тяжелые суда, «тюфяки» и пищали, припасы и снаряжение, необходимые для сражений и многомесячного похода по «земле незнаемой».

Волок — Место наибольшего сближения двух судоходных рек, по которому в старину перетаскивали (волочили) суда и грузы из одной речной системы в другую.

С. Гонков. «Волок». Рисунок.

Гора Большой Хапхарнетумп, окрестности истоков реки Кул (Кол). Ссылка на карту (откроется в отдельной вкладке):

Вполз судовой караван на перевал, начался спуск – тоже нелегкий и опасный.

Верст за 80 до устья Лозьвы (рис. 13) стали попадаться шалаши, крытые берестяными полотнищами, или паулы – селенья вогульских охотников и рыболовов.

Рис. 13. река Лозьва, фото из открытых источников. На карте обозначена под номером 12

В этом году, испугавшись «судовой рати», вогулы разбежались по лесам, и до самого Пелымского городка (рис. 14) воеводы не встретились с ними.

Кое-что об этом «княжестве» воеводам удалось узнать от «мирных вогуличей», поселившихся в пермских землях, от пленных, захваченных во время прошлых набегов. Было известно, что несколько юртов (больших вогульских семей) объединялись в волость, под властью своего «князца». Центром был укрепленный городок – уш, где жил князек со своими родственниками, слугами, дружиной богатырей – уртов. Важнейшие вопросы решались на собрании воинов, где каждый взрослый мужчина мог сказать свое слово, но большим влиянием пользовались старейшины юртов. Для «князца» собирали ясак беличьими шкурками, рыбой, вяленым мясом диких зверей. Но настоящей власти у «князца» не было. Старейшины юртов могли послушаться его, а могли откочевать со своими родичами, и тогда разыскать их в лесах было почти невозможно. Могущество «князца» зависело от благорасположения старейшин: хотели – посылали в городок своих воинов, не хотели – «князец» оставался с немногочисленными уртами.

Также и «большой князь» Асыка, считавшийся повелителем обширных земель от «Камня» до великой реки Оби, не был хозяином своего княжества. Каждый малый «князец» мнил себя самостоятельным владетелем. Собрать «князцев» вместе могла только общая выгода или опасность.

Но даже если Асыке удавалось собрать на совет всех «князцев», старейшин и богатырей, не ему принадлежало последнее слово, а главному шаману (слуге Нуми-Торума – Хозяина Верхнего Мира).

Воины – вогулы (манси):

Известие о том, что русские воины на больших лодках перелезли через «Камень» и плывут по сибирским рекам Лозьве и Тавде, приближаясь к столице «князя» Асыки, обеспокоило «князцев» и старейшин. Тюменские татары давно нападали на вогульские земли, но они воевали окраины, а русские суда плыли к Пелымскому городку, который боги избрали для своего обитания. И дружины вогульских «князцев» начали собираться по зову Асыки. Здесь, при впадении Пелыма в реку Тавду (рис. 15), «большой князь» Асыка решил дать бой пришельцам.

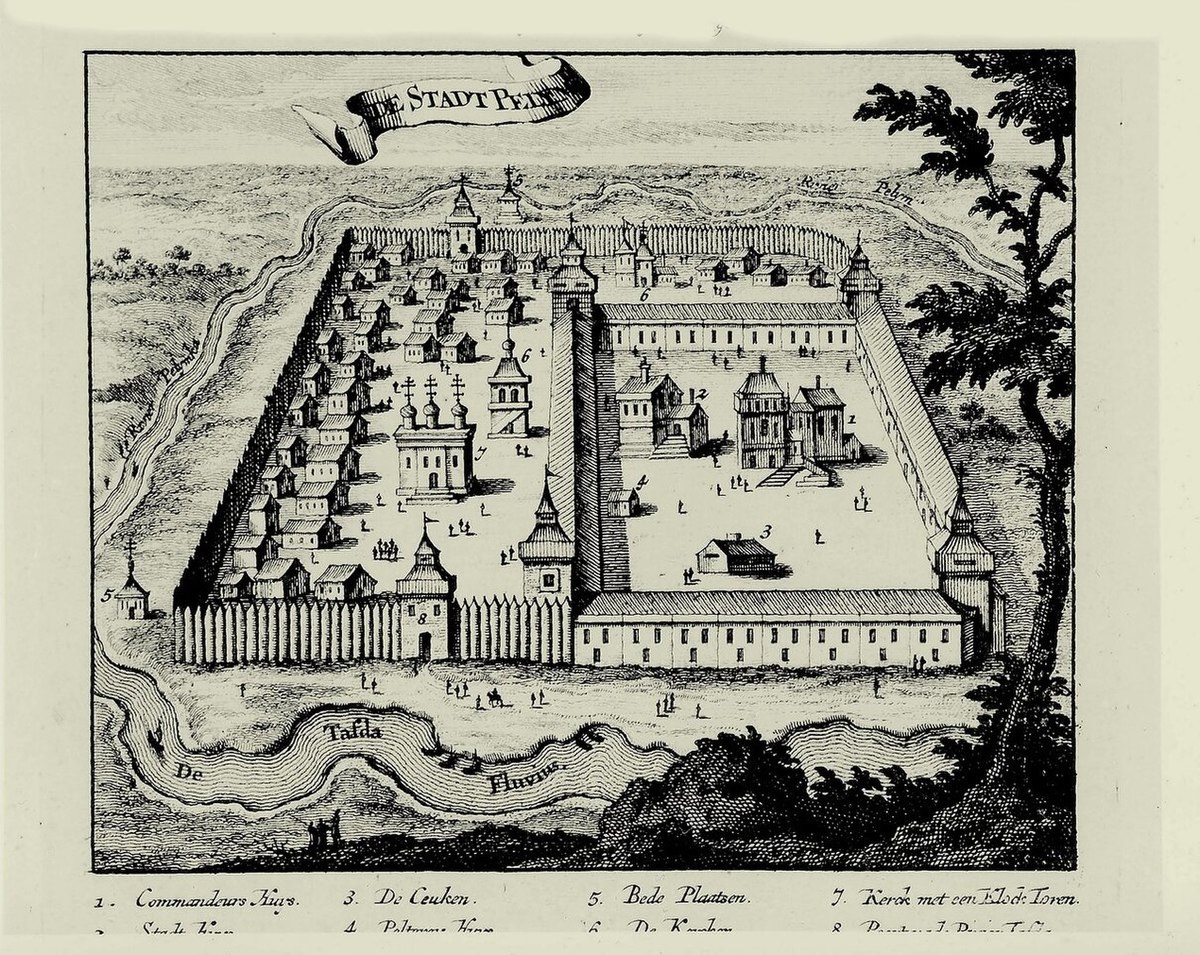

Рис. 14. Пелымский городок, гравюра 1705 г. (вид на городок спустя два века, после взятия Ф.Курбским), обозначен на карте под номером 14:

Рис. 15. Река Тавда, фото из открытых источников, Яндекс-картинки. Обозначена на карте под номером 13:

…«Князцы» и старейшины в окружении уртов и старших слуг важно шествовали к белой юрте Асыки. Пир продолжался целый день. Возле шатра пировали урты. Асыка не жалел припасов. Известно ведь, что сытый воин – сильный воин.

Простые воины, охотники и рыболовы ставили шалаши поодаль, о чем-то шептались. Многоопытному Асыке это не нравилось. Урты бодры и веселы, они готовы сражаться с кем угодно и где угодно, в этом их жизнь, их предназначение. Но почему молчаливы и пасмурны воины из паулов? Почему их так мало? Не пришли воины с Лозьвы, Конды… Да и «князцы» явились не все…

А «судовая рать» Федора Курбского Черного и Ивана Салтыка-Травина уже плыла по реке Тавде к городку.

Всполошились вогуличи, узрев ее, толпой побежали к берегу. Навстречу каравану вынеслись легкие берестянки с вогульскими лучниками. Их отогнали выстрелами из пищалей и «тюфяков», не дали пустить стрелы.

Ушкуи подплывали к берегу, где стояли, выставив копья с наконечниками в виде двусторонне заточенного ножа и охотничьи рогатины, воины из паулов. Снова залп из пищалей, «тюфяков», «ручниц». Берег затянуло клубами черного порохового дыма. Прямо с бортов прыгали на песок вологжане, вычегжане, сысоличи, вымичи, устюжане. Московские дети боярские перезаряжали «ручницы» и стреляли с ушкуев. Дрогнули вогуличи и начали разбегаться.

Дольше держались богатыри-урты. У них были мечи, удобные для рукопашного боя, а у богатых – даже кольчуги, которые попадали к вогулам от татар и ценились очень дорого. Но устоять против русских ратников, вооруженных легкими и удобными для боя саблями, защищенных панцирями и кольчугами, они не смогли. Когда «князь» Асыка в окружении своих телохранителей поскакал к близлежащему лесу, побежали и они…

СРАЖЕНИЕ ПОД ПЕЛЫМСКИМ ГОРОДКОМ

Было это 29 июля 1483 г.

Летописные известия позволяют восстановить некоторые подробности боя. Никоновская летопись сообщает, что вогульский «князь немного бился с ними и побежал в непроходимые места и стремнины», то есть бой был быстротечным, упорного сопротивления вогулы не оказали. Победа была одержана с минимальными потерями русской стороны, о чем свидетельствует рассказ устюгского летописца: «На том бою убили устюжан 7 человек, а вогуличей пало много, а князь вогульческой убежал».

Конечно, «судовая рать» имела явное превосходство в вооружении (огнестрельное оружие, доспехи), но только этим нельзя объяснить такой быстрый успех. Видимо, местное население не имело особого желания сражаться с русскими. Простые охотники и рыболовы соседствовали с пермяками, часть вогульских родов, живших западнее Уральских гор, уже давно стали русскими подданными. Перед сибирскими «народцами» стоял выбор: попасть под власть «тюменского царя» Ибака или искать покровительства России. Последнее по многим причинам было предпочтительнее.

Показательно, что после разгрома и бегства «князя» Асыки больше не было сражений с вогулами.

ПУТЬ ДОМОЙ

С разгромом Асыки была достигнута непосредственная цель похода: «княжество Пелымское» больше не могло угрожать «Перми Великой», но воеводы решили идти дальше, на Обь, где властвовал «большой князь» Молдан и другие сибирские «князья». И здесь обошлось без больших сражений. Летописцы отмечали только, что воеводы «князей югорских воевали и в полон вели», «поймали князя Молдана на реке Оби и княжьих Екмычеевых двух сынов поймали». Захват знатных заложников впоследствии сыграл важную роль в подчинении вогульских и остяцких племен. О боевых потерях летописцы вообще молчат, хотя отметили, что «в Югре померло вологжан много, а устюжане все вышли». Видимо, сказались тяготы дальнего похода, непривычная пища.

Только здесь, на реке Оби (рис. 16), воеводы поняли, что есть враг много опаснее, чем вогульские лучники и дружины богатырей-уртов, – это немереные сибирские расстояния.

Рис.16, река Обь, фото из открытых источников, Яндекс-картинки, пункт 15 на интерактивной карте (откроется отдельной вкладке):

Обратный путь страшил своей протяженностью, и на этом пути предстоял еще один каменный волок…

…В нижнем течении река разделилась на два рукава. По левому – Малой Оби – и поплыла «судовая рать», постепенно отклоняясь к западу. Среди плоской равнины тихо вливалась в великую реку Обь тоже немалая река Сосьва (рис. 17), истоки которой стекали с Северного Урала. По Сосьве пролегал дальнейший путь «судовой рати» – домой, в Великий Устюг.

Рис. 17 река Сосьва Северная, фотограф Воинков Виктор,пункт 17 на интерактивной карте (откроется в отдельной вкладке):

Верстах в 15 от устья Сосьвы стояла столица югорского «князя» Пыткея (п. 16 на интерактивной карте, откроется в отдельном окне) – Сумгу-вош (Березовый городок, ныне город Березов). И здесь обошлось без боя: местные жители принесли на суда ясак и пропустили дальше по реке.

Речка Ляпин (рис. 18), приток Сосьвы, встретила судовой караван многочисленными излучинами, островами, мелями. Впереди уже синими горными цепями маячил «Камень».

Рис. 18 речка Ляпин, пункт 18 на интерактивной карте (откроется в отдельной вкладке):

Приступали к «Камню», как к стенам вражеской крепости, – яростно тянули бечеву и простые ратники, и воеводы. После каменного волока даже пороги и водовороты речки Щугор (рис. 19) показались благом.

Рис. 19, река Щугор, фото и открытых источников, на интерактивной карте (откроется в отдельной вкладке):

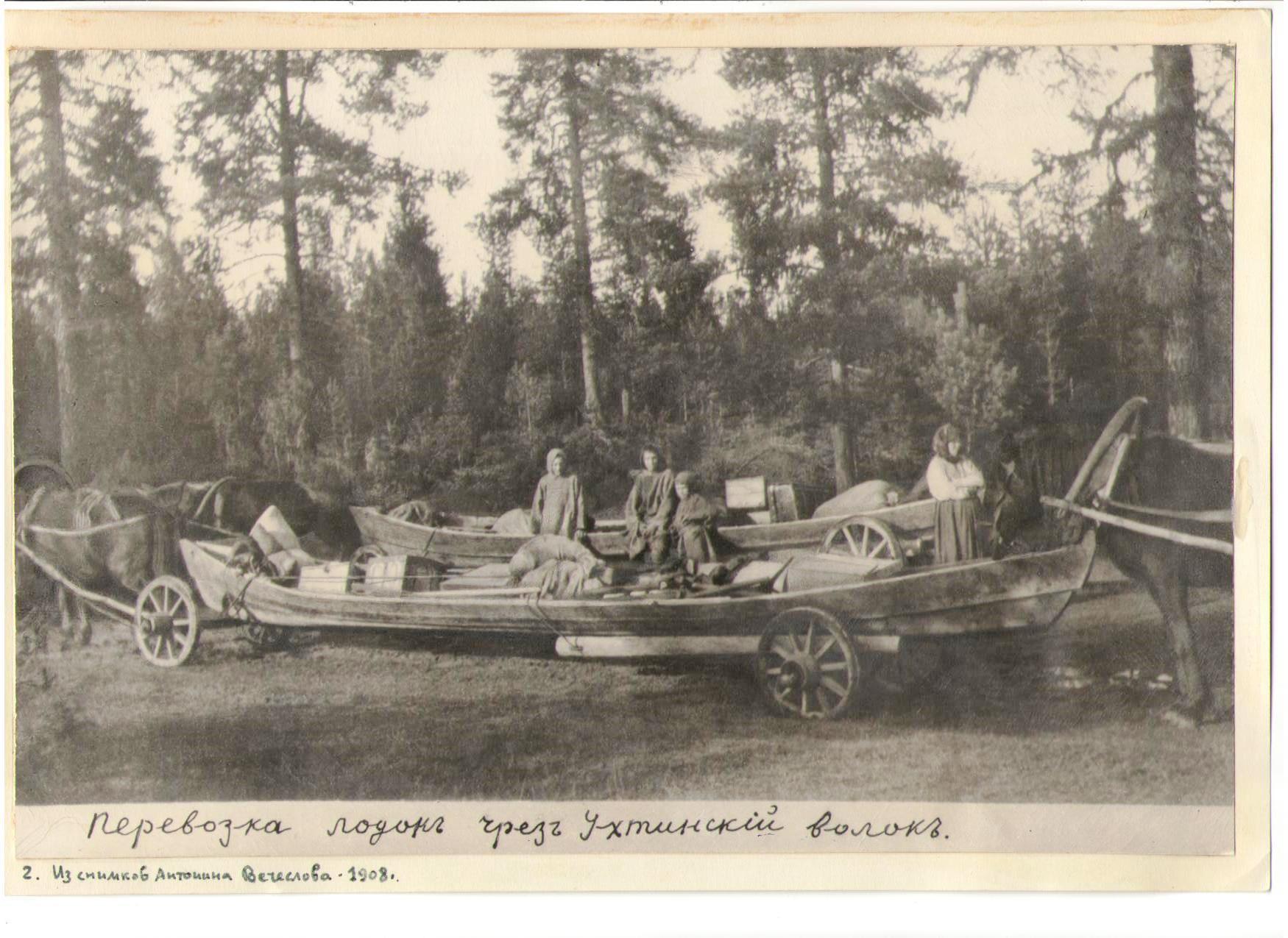

Печора встретила ратников холодными северными ветрами, секущими злыми дождями, но если даже зазимовать придется, то на своей земле. А можно и успеть – почти месяц до ледостава, а речной путь известен: Печора (рис. 20), Ижма (рис. 21), Ухта (рис. 22), Вымский (Ухтинский) волок (рис.23-25), сама река Вымь (рис. 27), Вычегда, Двина, Сухона – и вот он, родимый Устюг!

Рис. 20, река Печора, фото из открытых источников, пункт 20 на интерактивной карте (откроется в отдельной вкладке):

Рис. 21, река Ижма, приток Печоры, источник priroda.club, на интерактивной карте (откроется в отдельной вкладке):

Рис. 22, река Ухта, приток Ижмы:

Рис. 23. Вымский (ухтинский) волок, Источник публикации: Сажина, И. «Ухтинскiй волокъ» // НЭП. Ухтинский еженедельник. – 2017. – 28 янв. Ссылка на карту.

Вымский (ухтинский) волок, фото 1.

Рис. 24. Вымский (Ухтинский) волок.

Рис. 25. Вымский (ухтинский) волок.

Рис. 26. река Шомвуква, приток реки Вымь, источник: https://my.mail.ru/mail/akeshik/photo/4/364.html. Ссылка на карту:

Рис. 27, река Вымь, обозначена на карте под номером 23:

1 октября 1483 г. «судовая рать» Федора Курбского Черного и Ивана Салтыка-Травина возвратилась в Великий Устюг. Шесть месяцев продолжался поход, пройдено, по самым скромным подсчетам, более 4,5 тыс. км!

Военный успех похода был несомненный, оставалось ждать его политических результатов.

Ждать пришлось недолго. В том же году, по сообщению летописца, «приходили к великому князю от вогульского князя Юмшана, Асыкина сына, бить челом об опасе шурин его вогулянин Юрга да сотник его вогулянин Анфим». Согласие Ивана III на посольство было конечно же сразу получено: речь шла об установлении вассальной зависимости сибирских князей, в чем было заинтересовано Российское государство. И уже весной 1484 г. в Москву прибыло представительное посольство.

Формула договора не вызывает сомнений: все сибирские князья (имеется в виду Западная Сибирь, присоединение Восточной относится к XVII в.) признали вассальную зависимость от России, обязались платить ежегодную дань. В дипломатических документах конца XV в. титул «государя всея Руси» был дополнен словами: «великий князь Югорский, князь Кондинский и Обдорский».

Памятник «Тысячелетие России», установлен в 1862, г. Великий Новгород, композиция посвящена Ивану III:

«Единодержавие. Самая многочисленная группа, состоящая из пяти фигур, посвящена событиям конца XV века. Великий князь московский Иван III, представлен в центре композиции как единодержавный государь — в шапке Мономаха, с державой и скипетром в руках. У ног его — покоренные в его царствие народы: монгол несет свое знамя в знак окончательной победы над татаро-монголами в 1480 году, за ним-литовский рыцарь, и полулежит, сбитый с ног ливонский рыцарь с обломком меча в руке. Между ливонцем и государем — еще один, скромно представленный персонаж (вид со спины). Авторы назвали его «сибиряком» — символом присоединения Сибири к Русскому царству. Но образ этот имеет и другое, более широкое толкование. В облике крестьянина воплощен простой народ, на чьих руках лежит Держава, — а с нею — все тяготы и вся уникальность Российской истории.» Источник: 1000russia.ru.

Литература:

- В статье использован материал из книги советского и российского военного историка, писателя. Доктора исторических наук, профессора Вадима Викторовича Каргалова «Русские воеводы XI-XVII вв.»

Очень интересно. Обычно всегда первый поход в Сибирь присваивают Ермаку. Теперь историческая справедливость восстановлена))