Представляем маршрут «Мир русской провинциальной усадьбы» по достопримечательностям Лермонтовского музея-заповедника «Тарханы» в мобильном приложении «КУДА»!

Маршрут подготовил «Государственный Лермонтовский музей-заповедник «Тарханы»».

Музей-заповедник «Тарханы»

Цифровой маршрут-презентация по музею-заповеднику «Тарханы» представляет собой знакомство с памятником садово-паркового искусства конца XVIII − первой половины XIX века.

Здесь, в старинной провинциальной усадьбе Арсеньевых провел детские и отроческие годы М.Ю. Лермонтов, часто возвращавшийся к этим местам в стихах:

И вижу я себя ребенком, и кругом

Родные все места: высокий барский дом

И сад с разрушенной теплицей;

Зеленой сетью трав подернут спящий пруд,

А за прудом село дымится – и встают

Вдали туманы над полями.

Приступая к благоустройству территории, вероятнее всего в конце XVIII − начале ХIХ века, Арсеньевы, владельцы Тархан, бабушка и дедушка М.Ю. Лермонтова, использовали принципы планировки усадьбы, учитывающие включение в декоративное оформление территории естественных природных деталей.

Усадьба создавалась на столетия, поэтому к ее обустройству относились очень серьезно.

Огромную роль в профессионализме, с которым подошел к этому вопросу дед поэта, М.В. Арсеньев, сыграл А.Т. Болотов, писатель, медик, экономист, агроном, садоустроитель, философ, физик и химик-естествоиспытатель.

Формула «польза и красота» − главное, что усвоил обучавшийся когда-то у него Михаил Васильевич, а крайне практичная Елизавета Алексеевна не могла не поддержать такой подход к организации усадебного хозяйства.

Для русской культуры особую роль сыграл романтический сад, совпавший с золотым веком русской литературы.

Компоненты такого сада – скамейки, тайные беседки, «темные аллеи», мостики, цветники, «зерцало вод» и дальние перспективы…

Практическая сторона усадебной культуры – это теплица, фруктово-ягодные культуры, разводившиеся в садах, зарыбленные пруды, пасека, различные хозяйственные постройки.

Все эти элементы сегодня можно увидеть в музее-заповеднике «Тарханы», который был основан 30 июля 1939 года на территории бывшей усадьбы.

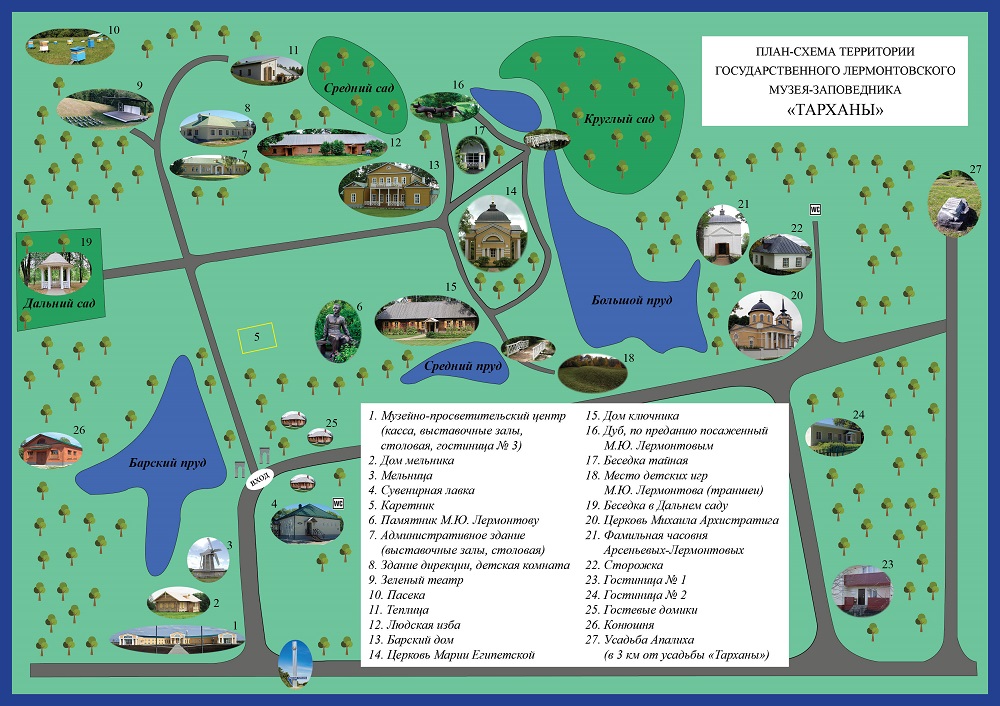

В настоящее время экспозиционный комплекс музея-заповедника включает усадьбу с барским домом, мемориальной церковью Марии Египетской, людской избой и домом ключника, мельницей и домом мельника, теплицей и конюшней, заповедными парком, садами, прудами, Дубовой рощей.

Отдельным объектом музея является парк усадьбы Апалиха, принадлежавшей семье «любимой тетиньки» М.Ю. Лермонтова М.А. Шан-Гирей.

Сегодня каждый может прочувствовать в «Тарханах» поэтические темы и образы М.Ю. Лермонтова, осознать величие природы, на лоне которой впервые ощутил он в себе «силы необъятные», увидеть биографические штрихи в его произведениях, попробовать «на вкус» эпоху XIX века с его блеском светских балов, глубиной и символичностью народных традиций и колоритом блюд, приготовленных по старинным рецептам.

В некотором отдалении от усадьбы нашел вечное упокоение и прах великого русского гения, перевезенный сюда в 1842 году. Поклониться ему можно, посетив мемориальный комплекс, включающий церковь Михаила Архистратига, семейную часовню-усыпальницу, а также отдельно расположенную могилу Ю.П. Лермонтова, отца поэта, останки которого были перезахоронены здесь в середине XX века.

В музее практически в полном объеме воссоздали среду, в которой Лермонтов вырос и получил важнейшие жизненные впечатления, питавшие затем его творчество.

Цифровой маршрут познакомит участников с основными элементами усадьбы, а также фактами биографии поэта, связанными с тем или иным объектом маршрута. А своеобразным приглашением к путешествию могут стать строки из стихотворения М.Ю. Лермонтова «Пир»:

Приди ко мне, любезный друг,

Под сень черемух и акаций,

Чтоб разделить святой досуг

В объятьях мира, муз и граций!

Маршрут в мобильном приложении «КУДА»

Маршрут «Мир русской провинциальной усадьбы» уже доступен в мобильном приложении «КУДА». Скачивайте приложение в любом магазине приложений — Google Play Market, AppStore, AppGallery.

В приложении «КУДА» отмечены все точки маршрута по музею-заповеднику «Тарханы» с GPS-координатами, описаниями и фотографиями. Важно, что там загружены офлайн-карты, которые работают даже без интернета.

Список достопримечательностей

1. Липовая аллея в Круглом саду/старая липа.

2. Беседка Дальнего сада.

3. Беседка тайная.

4. Памятник М.Ю. Лермонтову на усадьбе.

5. Церковь Михаила Архистратига и часовня.

6. «Горбатый» мостик.

7. Комплекс усадебных построек (барский дом, церковь Марии Египетской, дом ключника, людская изба).

8. Мельница/дом мельника.

9. Теплица.

10. Дуб М.Ю. Лермонтова.

11. Траншеи – место детских игр Лермонтова.

Липовая аллея в Круглом саду с сохранившимся деревом лермонтовского времени

GPS-координаты: 52.9908489, 43.6710006

Липовые аллеи – это обязательный элемент в планировке регулярного парка XIX века.

Здесь, на юге усадьбы, старинная аллея, помнившая М.Ю. Лермонтова, сохранялась до 1907 года. Уничтожена она была распоряжением управляющего имением, который приказал рубить липы на бревна, пилить доски и выкорчевывать пни.

В настоящее время усадьбе придали ее исторический облик, восстановлена и липовая аллея, но среди деревьев особо выделяется одно, найти которое можно, если дойти до самой границы парка. Это дерево-старожил, без всякого сомнения, должно помнить голос юного М.Ю. Лермонтова.

Беседка Дальнего сада

GPS-координаты: 52.994431, 43.679058

Деревянная беседка, выполненная в восточном стиле, является центром своеобразной композиции Дальнего сада.

Сад предположительно был заложен в конце XVIII века, когда граница усадьбы уже существовала. Представляет собой правильный четырехугольник, обнесенный канавой и валом. В центре Дальнего сада располагался «липовый круг», где и стояла деревянная беседка.

От кольцевой дорожки, проложенной за кругом, отходили 8 радиальных аллей, симметрично разделяющих площадь на участки правильной формы (боскеты). Такую планировку в искусстве паркостроения конца XVIII – начала XIX веков называют «l’etoile» (в переводе с французского – «звезда»).

Беседка тайная

GPS-координаты: 52.9914594, 43.6718985

Беседка «тайная» находилась в глубине склона в густых зарослях акации и черемухи.

Как выглядела беседка, которую мог помнить М.Ю. Лермонтов, неизвестно. От нее сохранился только круглый кирпичный фундамент. Однако впечатления поэта об этом уголке тарханского парка остались в его памяти и воплотились в одном из ранних стихотворений «Цевница»:

На склоне гор, близ вод, прохожий, зрел ли ты

Беседку тайную, где грустные мечты

Сидят задумавшись? Над ними свод акаций:

Там некогда стоял алтарь и муз и граций,

И куст прелестных роз, взлелеянных весной.

Там некогда, кругом черемухи млечной

Струя свой аромат, шумя, с прибрежной ивой

Шутил подчас зефир и резвый и игривый.

Беседка восстановлена по типичным образцам XIX века в 1989 году (проект В.А. Агальцовой).

Памятник М.Ю. Лермонтову на усадьбе

GPS-координаты: 52.9928870, 43.6732101

Об открытии памятника скульптор вспоминал: «…несколько часов назад я вернулся из поездки в Тарханы, где стоит отныне новый памятник поэту. Лермонтов не любил мундир. Он был вынужден находиться на военной службе. У меня поэт изображен в рубашке и жилете у себя дома, в Тарханах, где он прожил половину своей короткой жизни и где он хотел бы жить, сбросив «оковы службы царской». И еще хотелось, и, кажется, мне это удалось, показать Лермонтова очень русским человеком, каким он и был, без кавказских атрибутов, сопровождающих известные изображения нашего поэта…».

Церковь Михаила Архистратига и часовня

GPS-координаты: 52.992267, 43.658138 со стороны подъездной площадки (возле ворот)

В конце XVIII – начале XIX веков в усадебном строительстве произошли изменения: жилые здания стали возводить в стиле классицизма.

Того же принципа придерживались и при строительстве храмов. В результате многие деревянные церкви были снесены, вместо них появились каменные. Исключением не стала и усадьба бабушки М.Ю. Лермонтова в Тарханах.

Обряд освящения церкви состоялся лишь 3 октября 1840 года, провел его тарханский священник Алексей Афанасьевич Толузаков. Новую церковь освятили во имя Михаила Архистратига, святого покровителя деда поэта, М.В. Арсеньева.

В этой же церкви, вероятнее всего, был поставлен свинцовый гроб с телом Лермонтова, привезенный из Пятигорска в апреле 1842 года на пасхальной неделе.

В этом же году рядом с церковью над могилами внука, дочери и мужа Е.А. Арсеньева построила каменную часовню, в которой была похоронена и сама помещица, скончавшаяся 16 ноября 1845 года. Часовня сохранилась до наших дней, как и церковная сторожка.

«Горбатый» мостик

GPS-координаты: 52.9913077, 43.6713567

Являясь декоративным элементом, способным украсить любой ландшафт, горбатые мостики были и остаются модной парковой «затеей», совмещая функции пользы и красоты.

С «горбатого» мостика можно увидеть всю гладь Большого пруда, который является нижним в каскаде прудов тарханской усадьбы.

Сохранились воспоминания старожилов, что в лермонтовское время зимой, в период от Рождества до Крещения и на Масленицу, на льду устраивались кулачные бои.

Сейчас в музее-заповеднике «Тарханы» можно принять участие в традиционных состязаниях во время фольклорного праздника «Масленица».

Комплекс усадебных построек (барский дом, церковь Марии Египетской, дом ключника, людская изба)

GPS-координаты: 52.9923464, 43.6723629

Центральную часть усадьбы занимает барский дом, который делит ее на две части: парадную (с домом и парком) и хозяйственную (с различными «хозяйственными постройками»).

«От барского дома по скату горы до самой реки расстилался фруктовый сад. С балкона видны были дымящиеся села луговой стороны, синеющие степи и желтые нивы… Барский дом был похож на все барские дома: деревянный с мезонином, выкрашенный желтой краской, а двор обстроен был одноэтажными длинными флигелями, сараями, конюшнями и обведен валом, на котором качались и сохли жидкие ветлы…», – вспоминал М.Ю. Лермонтов в автобиографической повести «Я хочу рассказать вам».

Дом, в котором прошли детские и отроческие годы поэта восстановлен на прежнем фундаменте с сохранением исторического материала.

Хозяйственные постройки стояли в два ряда по краям двора и тянулись от господского дома до Дальнего сада.

Мельница/дом мельника

GPS-координаты:

Ветряные мельницы были непременным атрибутом хозяйства и, соответственно, пейзажа дворянской усадьбы XIX века.

В Тарханах они ставились за околицей, на выгоне, на возвышенном месте, открытом для свободного потока воздуха. В разное время их количество, по рассказам старожилов, было разным: две, три, пять и более.

На территории барской усадьбы тоже стояла ветряная мельница. Существует легенда, будто однажды мельник-богатырь Анисим Медведев один, без посторонней помощи, втащил наверх мельницы скатанный канат весом в двадцать пудов, и хозяйка имения Е.А. Арсеньева, бабушка М.Ю. Лермонтова, наградила его пятью выходными днями.

На месте, где стояла мельница – современница М.Ю. Лермонтова, в 2007 году поставлена другая. Она привезена из с. Дубенки (Республика Мордовия), где прослужила почти 110 лет.

В настоящее время мельница находится в рабочем состоянии. Рядом с ней возведен стилизованный дом мельника, где воссоздан интерьер крестьянской избы с непременной русской печью, деревянными столами и лавками.

Теплица

GPS-координаты: 52.9917848, 43.6745023

В стихотворении 1840 года «Как часто пестрою толпою окружен…» М.Ю. Лермонтов писал:

И вижу я себя ребенком; и кругом

Родные все места: высокий барский дом

И сад с разрушенной теплицей…

Мода на оранжереи распространилась в России еще в конце XVI века. Тогда появились первые «оранжерейные палаты», в которых умельцы внедрили печное отопление, благодаря чему успешно росли многие тропические растения. Но особое распространение они получили в XVIII столетии.

Теплица в усадьбе Арсеньевых была построена в конце XVIII – начале XIX веков. Находилась она в Среднем саду на площадке на южном склоне оврага. Четырехметровый выступ над площадкой закрывал ее от северных ветров, а открытое пространство с южной стороны прогревалось в солнечные дни даже в январе. Михаил Юрьевич скорее всего не застал ее функционирующей, об этом свидетельствуют приведенные стихотворные строки.

В помещениях теплицы музея-заповедника «Тарханы» сегодня выращивают цветы для украшения цветников и интерьеров (лилии, хризантемы, тюльпаны, нарциссы, гиацинты, гортензии, герани и другое) экзотические растения (лимоны, пальмы, криптомерии, или японские кедры, гранаты и прочее), полезную зелень (укроп, сельдерей, петрушку, лук, кресс-салат), лекарственные травы (эстрагон, валериану, лаванду, мяту, базилик, календулу, ревень, шалфей, девясил, алтей, руту).

Дуб М.Ю. Лермонтова

GPS-координаты: 52.991790,43.672503

Тарханские старожилы помнили, что еще ребенком в парке будущий поэт посадил молодой дубок, который со временем превратился в большое могучее дерево. М.Ю. Лермонтов любил это красивое сильное дерево и часто воспевал его в своих произведениях.

В стихотворении, написанном в последние месяцы жизни, был создан образ одинокого дубового листка, судьба которого в тот момент была созвучна с судьбой самого поэта, гонимого странника:

Дубовый листок оторвался от ветки родимой

И в степь укатился, жестокою бурей гонимый;

Засох и увял он от холода, зноя и горя

И вот, наконец, докатился до Черного моря…

В том же, 1841 году, в предчувствии смерти он пожелал:

Надо мной чтоб, вечно зеленея,

Темный дуб склонялся и шумел…

Траншеи – место детских игр Лермонтова

GPS-координаты: 52.9929664, 43.6705715

«Когда Мишеньке стало около семи-восьми лет, то бабушка окружила его деревенскими мальчиками его возраста, одетыми в военное платье; с ними Мишенька и забавлялся, имея нечто вроде потешного полка…», – вспоминали тарханские старожилы.

Оставил свои воспоминания и двоюродный брат поэта по отцу М.А. Пожогин-Отрошкевич, два года воспитывающийся в Тарханах, (записано историком А.Н. Корсаковым): «В свободные от уроков часы дети проводили время в играх, между которыми Лермонтову нравились будто бы те, которые имели военный характер. Так, в саду у них было устроено что-то вроде батареи, на которую они бросались с жаром, воображая, что нападают на неприятеля».

Ландшафт усадьбы сохранил два укрепления (траншеи), вырытые по всем правилам военного искусства.

Как добраться до Музея-заповедника «Тарханы»?

Координаты музея-заповедника: 52.992719, 43.674189

Как добраться на общественном и личном транспорте:

Музей-заповедник «Тарханы» расположен в селе Лермонтово Пензенской области, на автодороге «Пенза – Тамбов».

Железнодорожные станции находятся в 35 км («Белинская», город Каменка) и 100 км («Пенза I») от музея, ближайший аэропорт – им. В.Г. Белинского, в 100 км (город Пенза).

Телефон справочной автовокзала Пензы: 8 (8412) 945933, расписание рейсов смотрите на официальном сайте.

Телефон справочной автовокзала Каменки: 8 (84156) 51279, расписание рейсов смотрите на официальном сайте.

На подъезде к музею оборудованы остановочные павильоны и обустроены пешеходные зоны.

На подъездной площадке музея имеется парковка.