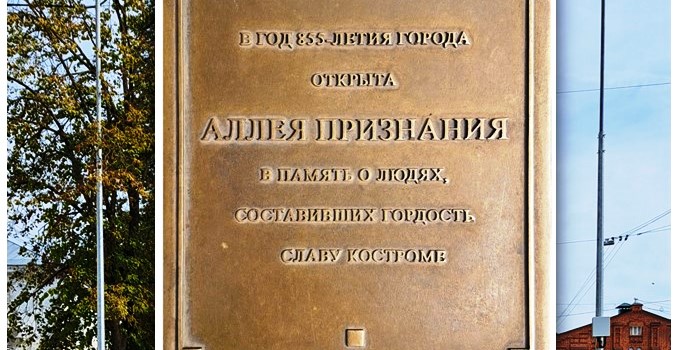

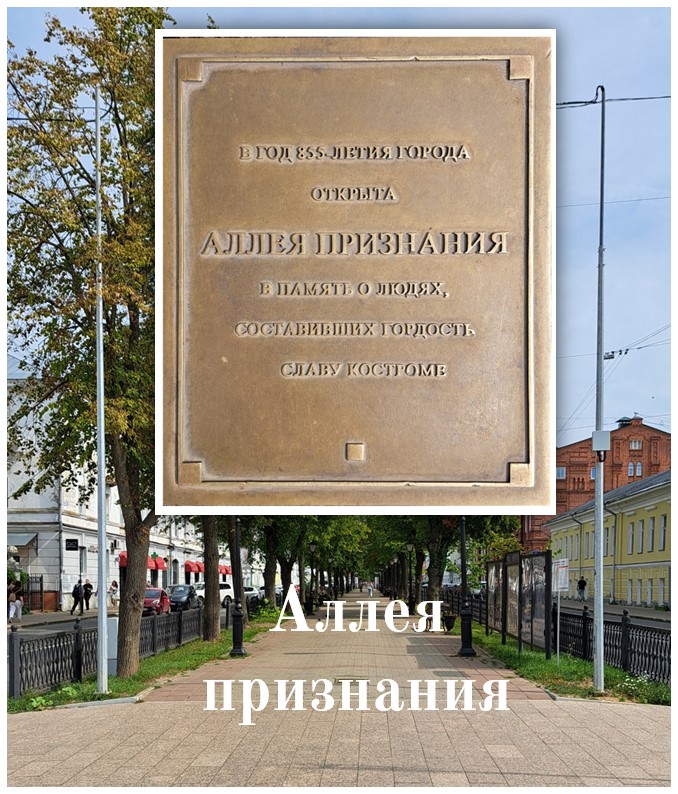

В год 855-летия города открыта «Аллея признания» в память о людях, составивших гордость и славу Костроме.

«Аллея признания» представляет собой череду именных памятных знаков, установленных на пешеходной зоне, расположенной по проспекту Мира от площади Сусанинской до пересечения с улицей Сенной в городе Костроме.

«Увековечению памяти на памятных знаках, расположенных на «Аллее признания» (далее — Памятный знак), подлежат лица, внесшие значительный исторический вклад в развитие социально-экономической и общественно-политической жизни, промышленности, бизнеса, науки, образования, спорта, культуры и искусства, составивших гордость и славу городу Костроме, и при наличии официально признанных достижений личности в государственной, общественной, политической, военной, производственной и хозяйственной деятельности, в науке, технике, литературе, искусстве, культуре, спорте, принесших долговременную пользу городу Костроме».

Борис Фёдорович Годунов

Борис Фёдорович Годунов родился 2 августа 1552 года — боярин, первый русский царь из династии Годуновых.

Борис Годунов начал свою карьеру со службы при дворе Ивана IV Васильевича Грозного. Снискав благосклонность государя в 1571 году женился на дочери приближённого царя, Малюты Скуратова, а в 1580 году Годунов отдал свою сестру Ирину в жёны царевичу Фёдору Ивановичу.

В 1584 году был назначен Иваном Грозным одним из опекунов Фёдора, который вскоре, после смерти отца, взошёл на престол. Группа бояр, считавших Годунова узурпатором, сговорилась подорвать его авторитет, однако Годунов изгнал своих противников и стал фактическим правителем Русского государства. Имея полный контроль над внешними делами страны, Годунов вёл успешные военные действия, развивал внешнюю торговлю, строил многочисленные оборонительные города и крепости, повторно колонизировал Западную Сибирь и в 1589 году учредил патриаршество. 7 января 1598 года царь Фёдор Иванович умер. А уже 17 февраля 1598 года Земский собор избрал царём Бориса Годунова, и принёс ему присягу на верность.

1 сентября 1598 года Борис венчался на царство. Период его царствования, наряду с развитием торговли, ремесленничества, церковного и городского строительства, ознаменовался чередой опал и ссылок неугодных бояр, Великим голодом в России 1601—1603 годов, крупного крестьянского восстания под руководством разбойничьего атамана Хлопка Косолапа.

После внезапной смерти Бориса Годунова 13 апреля 1605 года страна погрузилась в период, известный как Смутное время, который закончился после того, как 21 февраля 1613 года боярин Михаил Фёдорович Романов был избран новым царём.

Юрий Владимирович Долгорукий

Юрий Владимирович Долгорукий (в крещении Георгий) — князь Ростово-Суздальский и великий князь Киевский, из династии Рюриковичей.

Прозвище получил за тягу к власти и попытки распространить своё влияние на как можно большее количество русских земель. Основатель города Костромы.

Датой основания города официально считается 1152 год. Эту дату предложил историк В. Н. Татищев, связав это событие с деятельностью Юрия Долгорукого на северо-востоке Руси. Первое же летописное упоминание о существовании Костромы относится к 1213 году. Расположение укреплённого города вблизи впадения реки Костромы в Волгу обеспечивало Долгорукому контроль над Волжским путём и путём на север по реке Костроме, а также над соляными источниками, которыми были богаты окрестности города.

«Великий князь Юрий Владимирович Долгорукий, лишившись Киевского княжения, основал престол в Белой Руси (…) Потом зачал строить во области своей многие грады: Юриев поле, Перяславль у Клюшина озера, Владимир на Клязьме, Кострому, Ярославль и другие многие грады теми же имяны, как в Руси суть, хотя тем утолить печаль свою, что лишился великого княжения русского». — Татищев В. Н. История Российская

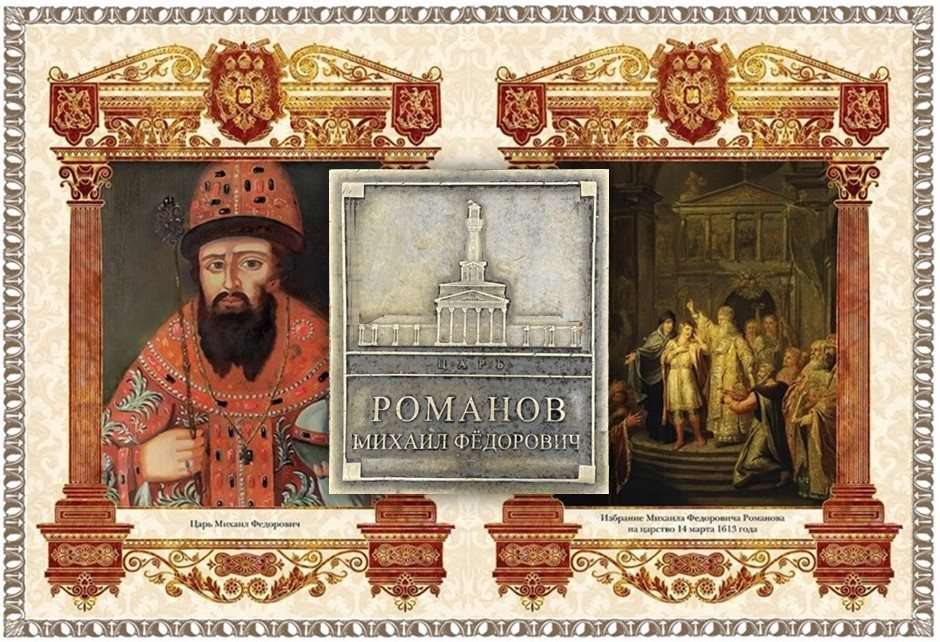

Михаил Фёдорович Романов

Михаил Фёдорович родился 12 июля 1596 г. Первый русский царь из династии Романовых, избран на царствование Земским собором 21 февраля 1613 года.

13 марта 1613 года послы от Земского собора, избравшего 16-летнего Михаила царём, во главе с архиепископом Рязанским Феодоритом, келарем Троице-Сергиева монастыря Авраамием Палицыным и боярином Фёдором Ивановичем Шереметевым прибыли в Кострому и 14 марта они были приняты в Ипатьевском монастыре. Здесь они огласили решение Земского собора об избрании Михаила Фёдоровича на московский престол.

В мае 1613 года думный дьяк Иван Чичерин подписывает грамоту об избрании на царство Михаила Романова. 11 июля 1613 года в Успенском соборе Московского Кремля Михаил был венчан на царство, ознаменовавшее основание новой правящей династии Романовых. Скончался 13 июля 1645 года в возрасте 49 лет. Похоронен Михаил Фёдорович в Архангельском соборе Московского Кремля.

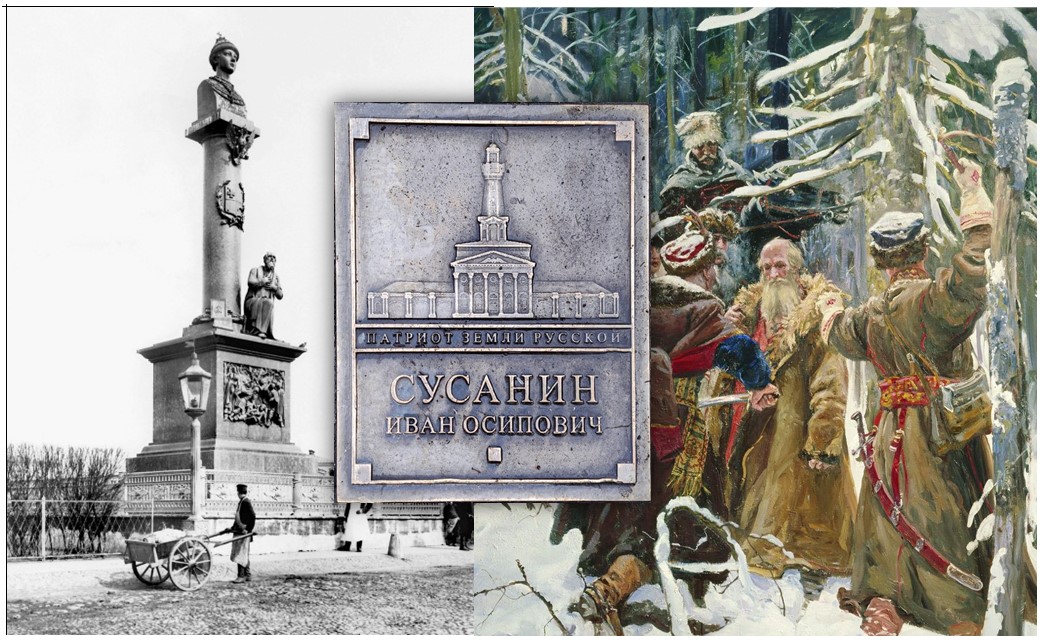

Иван Осипович Сусанин

Иван Осипович Сусанин — русский национальный герой, крестьянин из села Домнино (сегодня в Сусанинском районе Костромской области), прославившийся спасением будущего царя Михаила Фёдоровича от польско-литовского отряда во время русско-польской войны.

Согласно царской грамоте от 30 ноября 1619 года поздней зимой 1613 года уже наречённый Земским собором царь Михаил Романов и его мать инокиня Марфа «были на Костроме», и скрывались за стенами Свято-Троицкого Ипатьевского мужского монастыря. Зная об этом, польско-литовский отряд пытался отыскать короткую дорогу на Кострому, чтобы схватить юного Романова. Недалеко от села Домнина они встретили вотчинного старосту Ивана Сусанина и «пытали у него» местонахождение царя Михаила Фёдоровича. Сусанин был подвергнут жестоким пыткам, но не выдал места убежища царя и был замучен поляками и литовцами «до смерти». Бытует версия о том, что он стал их проводником, но повёл не к царю, а завёл далеко в чащу леса в непроходимые болота. Поняв, что их обманули, поляки убили Сусанина, а сами погибли в болоте.

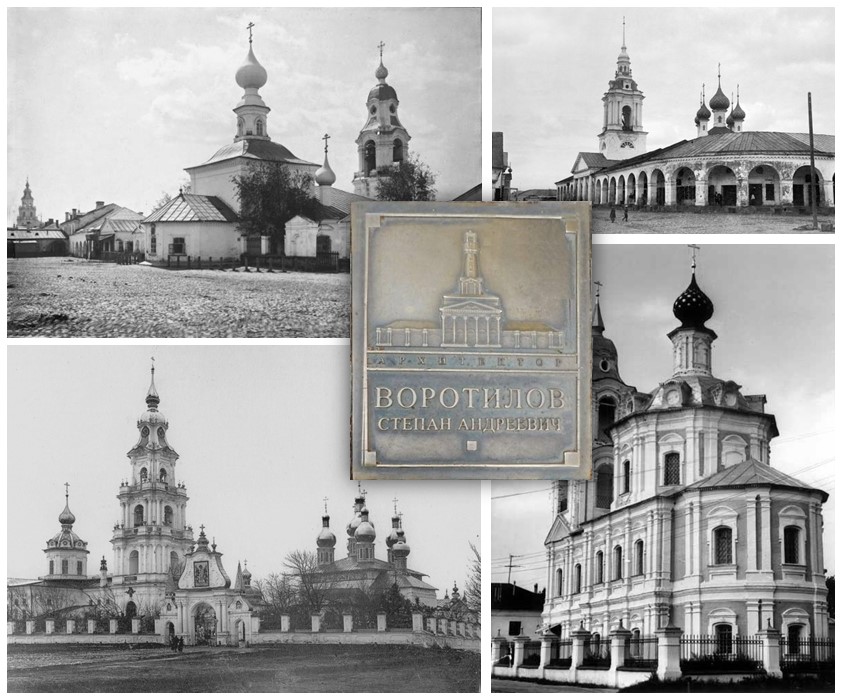

Стефанъ Андреевъ Воротиловъ

«Большесольскій купецъ Стефанъ Андреевъ Воротиловъ родился, вѣроятно, въ 1741 годѣ въ послѣднихъ числахъ декабря отъ бѣднаго большесольского мѣщанина Андрея Дмитріева Воротилова, при которомъ находясь съ первыхъ летъ жизни своея, занимался съ родителемъ своимъ рыбною ловлей, потомъ, обучившись искуссно портному, а послѣ того кузнечному мастерству, вступилъ въ каменную работу, а находясь въ подчиненности у подрядчиковъ, прилежно вникалъ въ свою обязанность. Самъ собою научился рисовать и чертить планы; наконецъ, около 30-го году жизни своея по природному влеченію безъ помощи постороннихъ учителей и наставниковъ самъ по себѣ со вниманіемъ читалъ геометрію и алгебру, научился архитектурѣ, въ чёмъ успѣлъ и очень усовершенствовалъ себя на самой практикѣ, имѣя 4-х братьевъ и 2 сыновей, обучилъ ихъ тому же художеству, которые, впрочемъ, всё до такого совершенства дойти не могли. Что же касается до его характера, то онъ былъ единственный человѣкъ въ своемъ родѣ и въ цѣломъ Большесольскомъ обществѣ отличнѣйшій гражданинъ. Изъ дѣлъ его очень видна честность и безкорыстьѣ. Съ работниками своими всегда поступалъ благосклонно, кротко и надзоръ за ними имѣлъ строгій и неусыпный, раздѣлывалъ ихъ за работы по своему усмотрѣнію сугубо. Объѣзжая подряды свои и работы, въ разныхъ мѣстахъ бывавшіе, и усматривая неисправность въ работѣ, многократно приказывалъ при себѣ переламывать хотя и многое и на свой щетъ переложить снова. Въ кругу семейства своего жилъ, какъ надлежитъ разумному хозяину, которому всё домашніе охотно повиновались. Самъ себя велъ трезво и проживъ всего полвѣка 1792 года въ ноябрѣ мѣсяцѣ умеръ на 51 году съ христіанскимъ покаяніемъ».

Въ чёмъ свидѣтельствую Посада Соли Большей соборной Воскресенской церкви протоіерей Александръ Кондорскій 1820 года мая 23 дня.

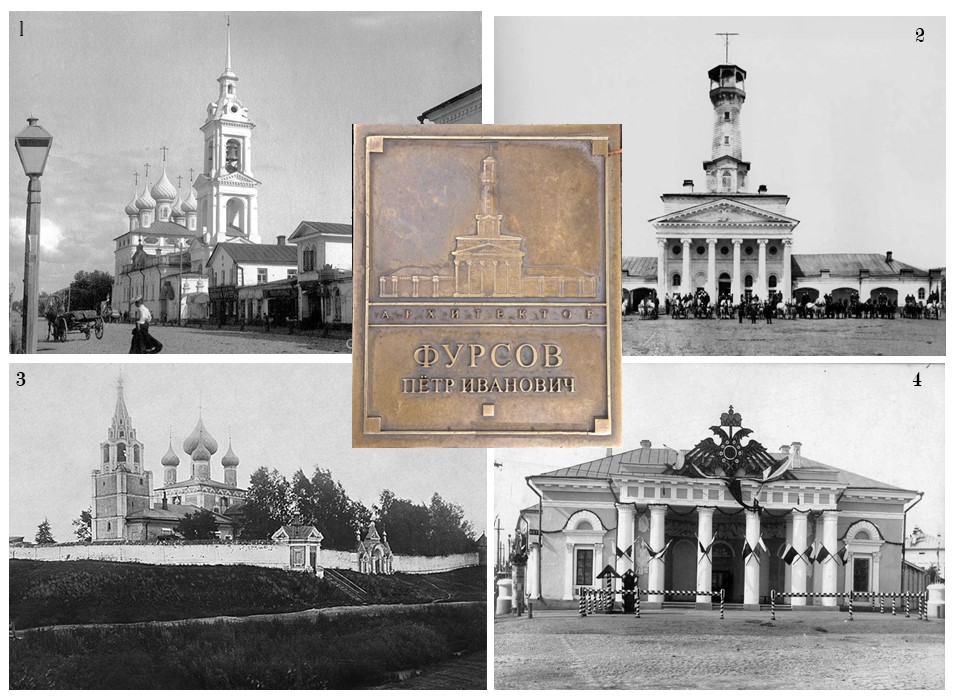

Петр Иванович Фурсов

Петр Иванович Фурсов – яркая фигура среди костромских архитекторов XIX века. Родился он в Москве в 1798 году в семье сенатского канцеляриста. В 1803 году был определен на учебу в Академию Художеств Санкт–Петербурга, где учился в архитектурном классе у академика и профессора Тома де Томона и В.П. Стасова – архитектора и одного из основоположников русского ампира.

В октябре 1817 года Фурсова выпускают из академии с аттестатом второй степени, что не явилось, как оказалось впоследствии, показателем его несостоятельности как архитектора.

В 1822 году Фурсов определился на вакантное место Костромского губернского архитектора. В этот период в Костроме велись большие строительные работы на казённые и частные средства, что благоприятно повлияло на раскрытие таланта зодчего. Расцвет творческой деятельности П.И. Фурсова приходится на 1822–1831 годы XIX века.

В это время им были выстроены в Костроме: обелиски Московской заставы, портик у дома А.К. Пасынковой на Ильинской улице, жилой дом соборного притча, трапезная с колокольней у церкви Ильи Пророка на Русиной улице (1), Троицкий храм Троице-Сыпанова Пахомиево-Нерехтского монастыря (3) и другие здания. Однако особое место в творчестве Фурсова занимают его постройки на Екатеринославской (сегодня Сусанинской) площади в Костроме – здания Пожарной каланчи (2) и Гауптвахты (4), ставшие выдающимися памятниками русской провинциальной архитектуры эпохи классицизма.

Писатель А.Ф. Писемский, в 1845 г. начинавший службу сверхштатным канцелярским чиновником в Костромской палате государственных имуществ, а в 1848-1853 г.г. – чиновник по особым поручениям при Костромском военном губернаторе, в своём романе «Люди сороковых годов», так отзывался о Петре Фурсове: «Господин был даровитейший архитектор, академического еще воспитания, пьянчуга, нищий, не любимый ни начальством, ни публикой. После него в губернском городе до сих пор остались две-три постройки, в которых вы сейчас же замечали что-то особенное, и вам делалось хорошо, как обыкновенно это бывает, когда вы остановитесь, например, перед постройками Растрелли…».

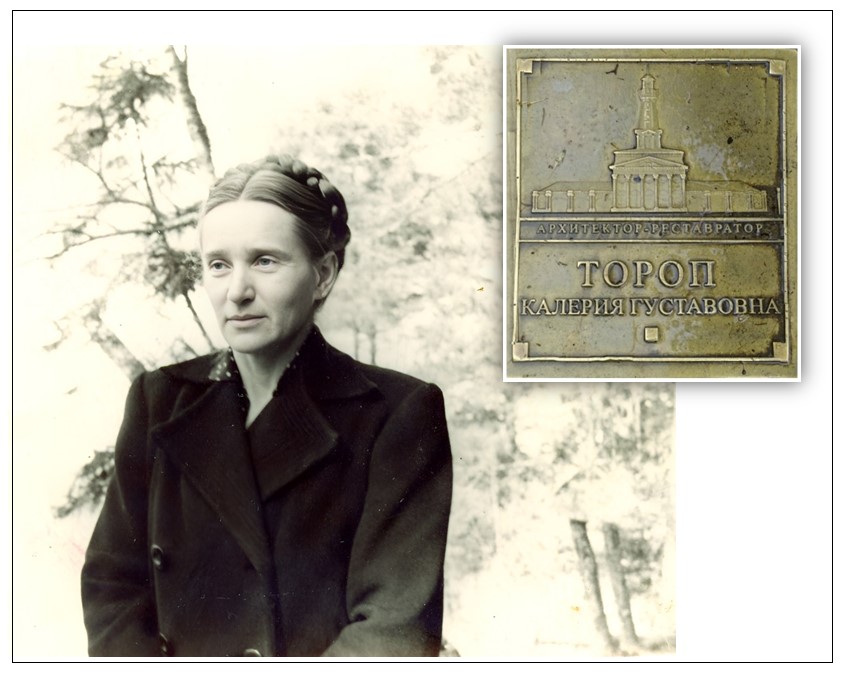

Калерия Густавовна Тороп

Калерия Густавовна Тороп — почетный гражданин Костромы, бывший главный архитектор города. Именно её стараниями и упорством Кострома сохранила свой сегодняшний исторический облик.

В начале пятидесятых на месте легендарной «сковородки» должен был вырасти монументальный, из стекла и бетона, Дом Советов.

Тороп, будучи тогда главным архитектором, отстояла историческую часть города — Сусанинскую площадь, и Большие Мучные ряды. Патриот родной земли, Калерия Густавовна считала, что для сохранения самобытного архитектурного ансамбля необходимы и реставрационные работы. В конце 50-х она возглавила первую в стране специальную научно-производственную реставрационную мастерскую. За полвека работы реставраторами восстановлены многие костромские храмы и памятники архитектуры: Ипатьевский монастырь, особняки Дворянского собрания и художественного музея, церковь Спаса в рядах.

Скончалась Калерия Густавовна Тороп 30 декабря 1997 года. Ей было 80 лет.

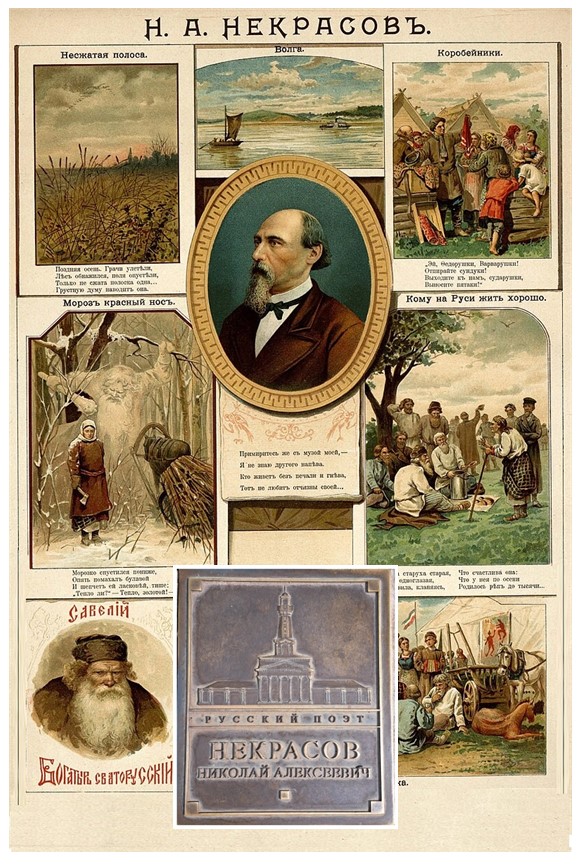

Николай Алексеевич Некрасов

Николай Алексеевич Некрасов — великий русский поэт, писатель и публицист, классик русской литературы.

Родился 10 декабря 1821 года в городе Немиров Подольской губернии в семье мелкопоместного дворянина. Детские годы провёл в селе Грешнево Ярославской губернии, в родовом имении отца. В 1832–1837 годах Некрасов учился в Ярославской губернской мужской гимназии.

В 1838 году пытался поступить в Петербургский университет, однако экзамена не выдержал и поступил вольнослушателем на филологический факультет. Тогда же начал писать стихи. Его ранние произведения — стихи и проза, отмечались романтической подражательностью и во многом подготовили дальнейшее развитие некрасовского реалистического метода отражения действительности.

Одними из самых главных и известных произведений писателя являются эпическая поэма «Кому на Руси жить хорошо», поэмы «Мороз, Красный нос», «Русские женщины», стихотворения «Дедушка Мазай и зайцы», «Размышления у парадного подъезда», «Железная дорога».

Некрасов ввёл в русскую поэзию богатство народного языка и фольклора, широко используя в своих произведениях слова и речевые обороты простого народа, которые характерны для повседневной разговорной речи, но не допускались в языке стихотворных произведений. Его поэзия оказала заметное влияние на последующее развитие русской классической, а позже и советской поэзии. Николай Алексеевич Некрасов умер 27 декабря 1877 года в Санкт-Петербурге, похоронен на кладбище Новодевичьего монастыря.

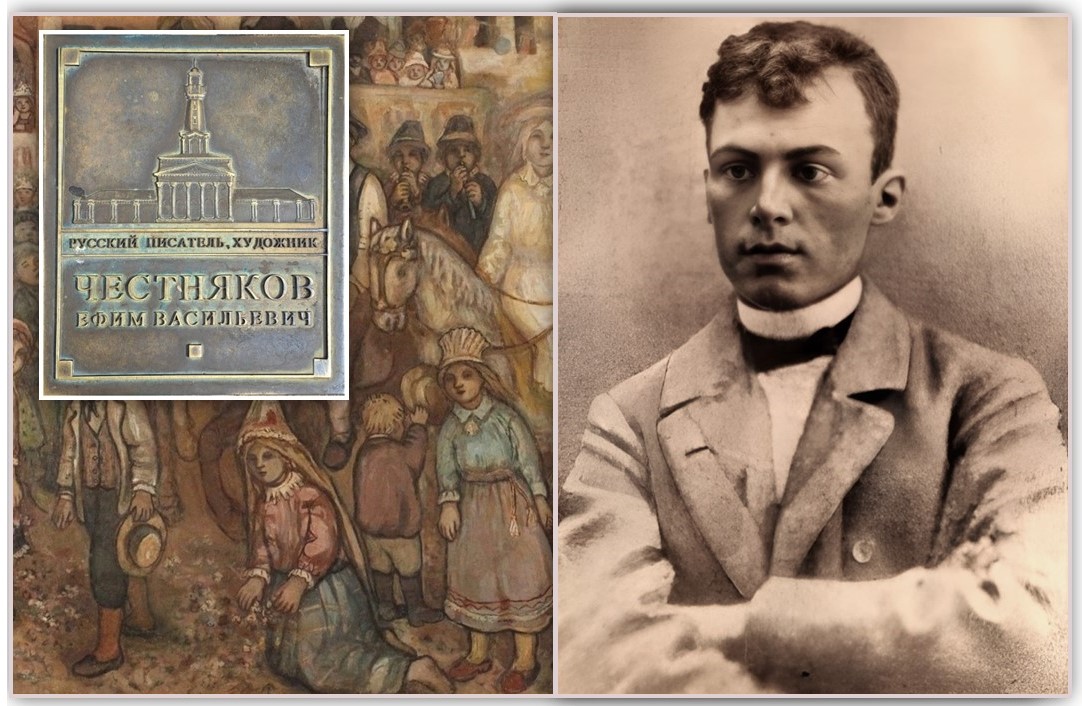

Ефим Васильевич Честняков

Ефим Васильевич Честняков, родившийся в 1874 году в д. Шаблово Кологривского уезда Костромской губернии, был выдающимся русским художником, писавшим портреты и сказочные сюжеты в стиле псевдонаивного искусства, а также занимавшийся литературной деятельностью.

Он получил профессиональное художественное образование благодаря содействию интеллигенции Вичугского края, одного из крупнейших, в то время, фабричных регионов Российской империи и финансовой поддержки Вичугских меценатов в лице Натальи Александровны Абрамовой и её родного брата крупного фабриканта Сергея Александровича Разорёнова.

После начала Первой мировой войны Ефим Честняков вернулся домой в Шаблово. С воодушевлением воспринял приход новой власти и начал рисовать новую Россию. С конца 1920-х годов у Честнякова начался творческий кризис, вызванный, прежде всего, отсутствием самого необходимого для творчества, хроническим безденежьем, а также непониманием и отсутствием какой-либо поддержки со стороны властей. Честняков замкнулся и до последних дней вёл затворнический образ жизни. Отказавшись продавать лучшие свои произведения в Ленинграде и Вичуге, отказавшись отдавать в Эрмитаж скульптуру и глиняные фигурки, даже отказываясь печатать свои литературные произведения, всё своё творческое наследие он хранил у себя в доме в Шаблово в неприспособленных для этого условиях.

Умер художник 27 июня 1961 года. Похоронен на кладбище у села Илешево. Жизнь и творчество Честнякова остались значимыми для русской культуры, несмотря на сложности и непонимание его творчества со стороны общества.

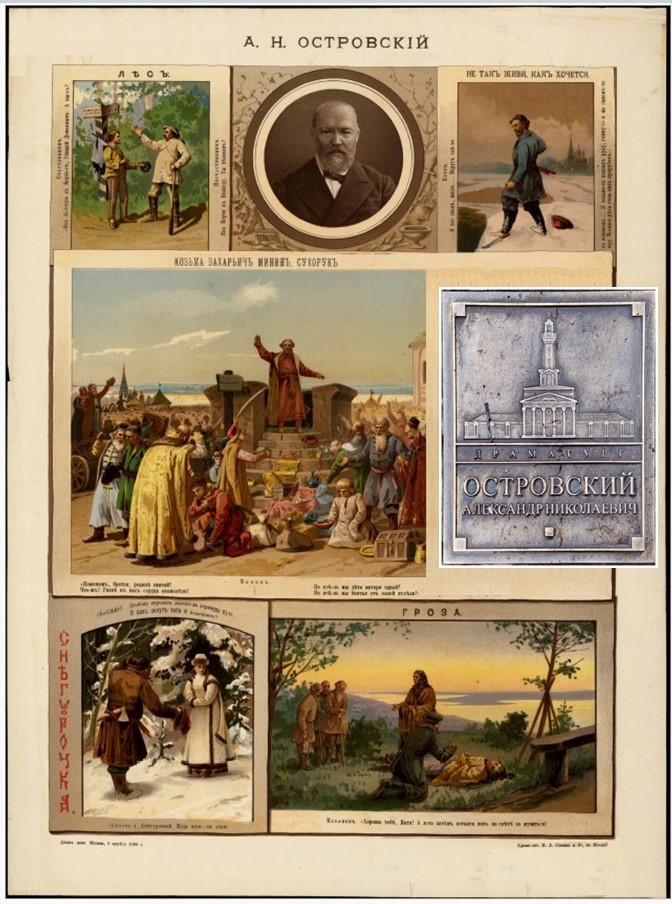

Александр Николаевич Островский

Александр Николаевич Островский родился 31 марта 1823 года в Москве. Русский драматург, творчество которого стало важнейшим этапом развития русского национального театра.

В юности, благодаря большой библиотеке отца он рано познакомился с русской литературой и почувствовал склонность к писательству, но по настоянию отца поступил на юридический факультет Московского университета. Окончить университетский курс ему не удалось: не сдав экзамен по римскому праву, в 1843 году Островский написал заявление об отчислении и определился на службу канцеляристом в Совестный суд и до 1850 года будущий драматург служил в московских судах. Уже тогда он серьёзно занялся литературной работой. К 1846 году Островским было написано много сцен из купеческого быта и задумана комедия «Несостоятельный должник» (впоследствии переименована автором — «Свои люди — сочтёмся!»).

Первая публикация — небольшая пьеса «Картина семейной жизни» и очерк «Записки замоскворецкого жителя» в одном из номеров «Московского городского листка» в 1847 году.

Первая пьеса Островского, которой посчастливилось попасть на театральные подмостки, — «Не в свои сани не садись», впервые поставленная в Москве на сцене Малого театра 14 января 1853 г. За тридцать лет своей литературной деятельности, начиная с 1853 года, Островский написал 47 пьес, и все они ставились в Малом театре в Москве и Александринском театре в Петербурге. Самые известные его произведения — «Гроза», «Бесприданница», «Лес», «Волки и овцы», «Снегурочка». С 1853 года и по сей день пьесы этого великого драматурга являются основой репертуаров многих российских театров.

Александр Островский скончался от болезни сердца 2 июня 1886 года в своём имении Щелыково, что в 117 км. от Костромы. Писателя похоронили рядом с отцом на церковном кладбище в селе Николо-Бережки Костромской губернии. Деньги на погребение выделил Александр III.

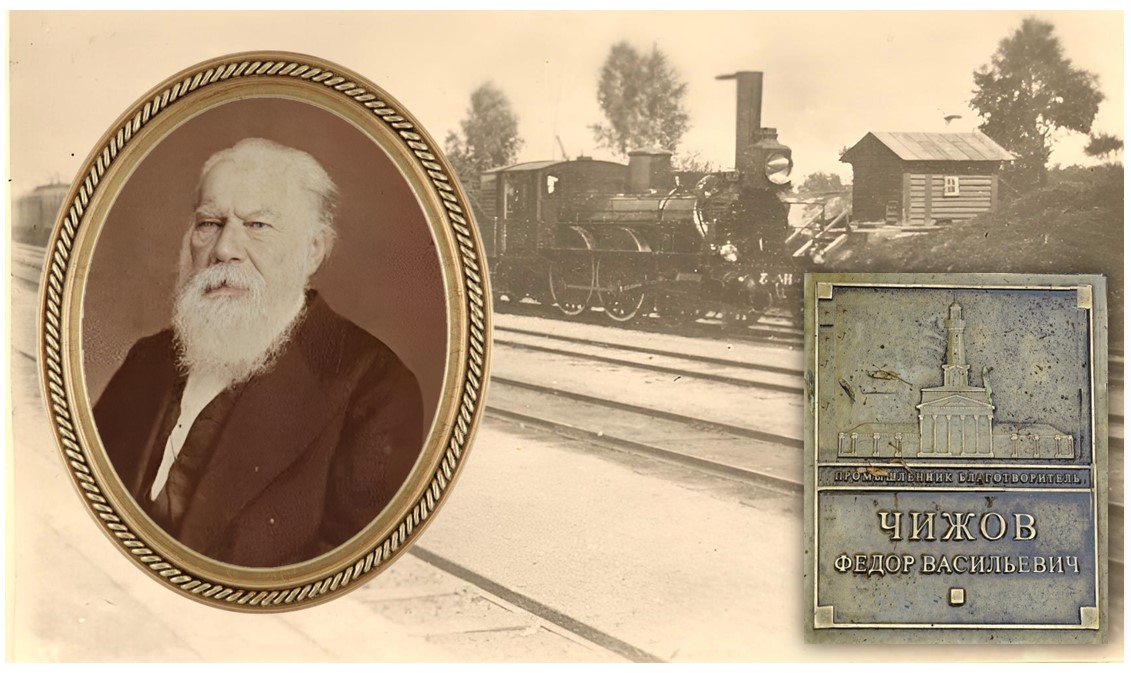

Фёдор Васильевич Чижов

Фёдор Васильевич Чижов — русский промышленник, общественный деятель, учёный, родился в Костроме 27 февраля 1811 г. Сторонник славянофилов, издатель и редактор общественно-политических журналов и газет, организатор железнодорожного строительства, благотворитель.

После своей смерти всё своё огромное свое состояние, около 6 млн. рублей, Чижов завещал на устройство и содержание пяти профессионально-технических учебных заведений в Костромской губернии.

Два ремесленных училища — низшее химико-техническое и среднее механико-техническое, должны были быть построены в Костроме. Ещё три низших училища, построенных в Кологриве, Чухломе и в Галиче, должны были выпускать высококвалифицированных рабочих-ремесленников. Училища были открыты в 1892—1897 годах. Плата за обучение в низшем училище составляла 3 рубля в год, в среднем училище — 30 рублей. Бедные ученики освобождались от платы, получали пособия из специальных училищных средств.

Чижовские училища имели первоклассное оборудование и превосходный состав педагогов, преподаватели набирались из выпускников столичных высших учебных заведений, а лучшие учащиеся посылались на стажировку за границу. Их выпускников охотно принимали на работу казённые и частные предприятия. Сейчас в здании механико-технического училища находится Костромской энергетический техникум им. Ф. В. Чижова.

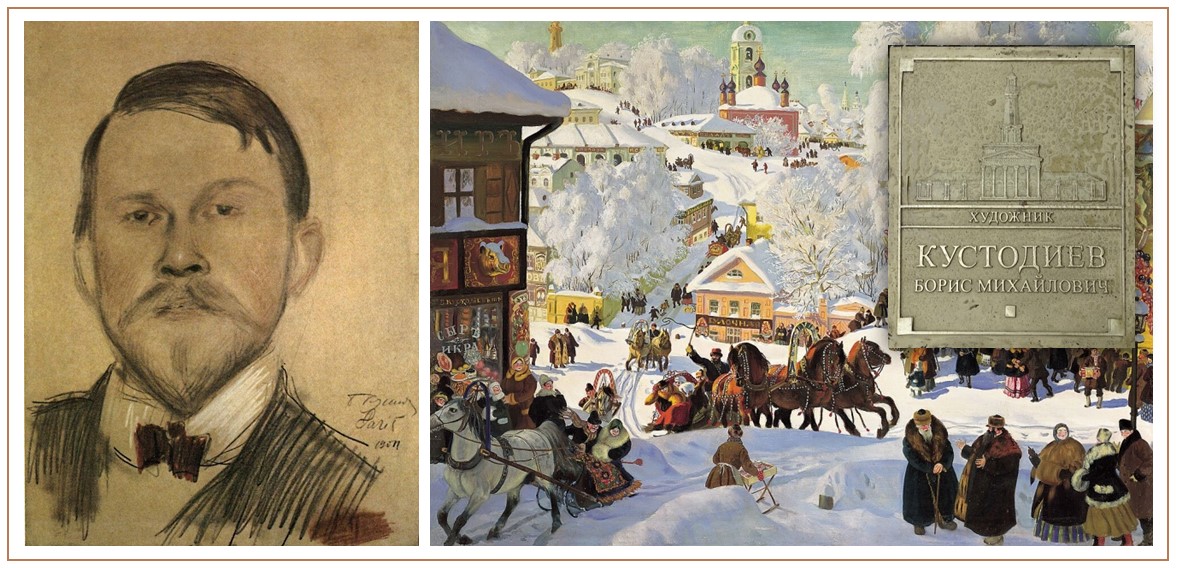

Борис Михайлович Кустодиев

Борис Михайлович Кустодиев, русский и советский живописец, портретист, скульптор, театральный художник и декоратор, иллюстратор и оформитель книг. Академик живописи Императорской Академии художеств с 1909. Член Ассоциации художников революционной России с 1923 года.

В 1896 году поступил в Высшее художественное училище при Императорской Академии художеств. Обучался сначала в мастерской В. Е. Савинского, со второго курса — у И. Е. Репина. «Этот поражавший своими успехами талантливый художник, вышедший откуда-то с Волги…, есть краса нашей Академии, наша надежда», — так отзывался Репин о своём любимом ученике.

Кустодиев начинал свой творческий путь как художник-портретист. Но для своей дипломной работы Борис Михайлович неожиданно выбрал жанровую тему. Летом 1900 года он выехал в поисках натуры в Костромскую губернию. Материал для картины Кустодиев собирал в большом торговом селе Семёновское—Лапотное. Именно здесь, в Костромской глубинке им был задуман ярмарочный цикл картин «Деревенские праздники» и «Ярмарки».

30 октября 1903 года Борис Михайлович окончил учебный курс с золотой медалью; за картину «На базаре», получил звание художника и право на годовую пенсионерскую поездку за границу и по России. В 1905 году художник купил участок возле деревни Маурино в Костромской губернии и построил там дом-мастерскую в неорусском стиле, который назвал «Терем». В «Тереме» семья Кустодиевых прожила десять лет. Здесь было написано множество картин, и в каждой работе того периода чувствуется свет и ощущение благодати.

За 30 лет работы Кустодиев написал около 700 произведений, эскизов, афиш, иллюстраций и этюдов. Такая работоспособность кажется невероятной, учитывая состояние его здоровья. Борис Кустодиев — настоящий певец патриархальной России. Пышнотелые «кустодиевские красавицы» и прекрасные купчихи, ярмарки и гулянья в его картинах — настоящий гимн самой жизни. «Не знаю, удалось ли мне сделать и выразить в моих вещах то, что я хотел, — любовь к жизни, радость и бодрость, любовь к своему, “русскому” — это было всегда единственным “сюжетом” моих картин…» — так писал сам Кустодиев о своей живописи. Умер Борис Михайлович Кустодиев 28 мая 1927 года в Ленинграде, в возрасте 49 лет. Похоронен на кладбище Александро-Невской лавры.

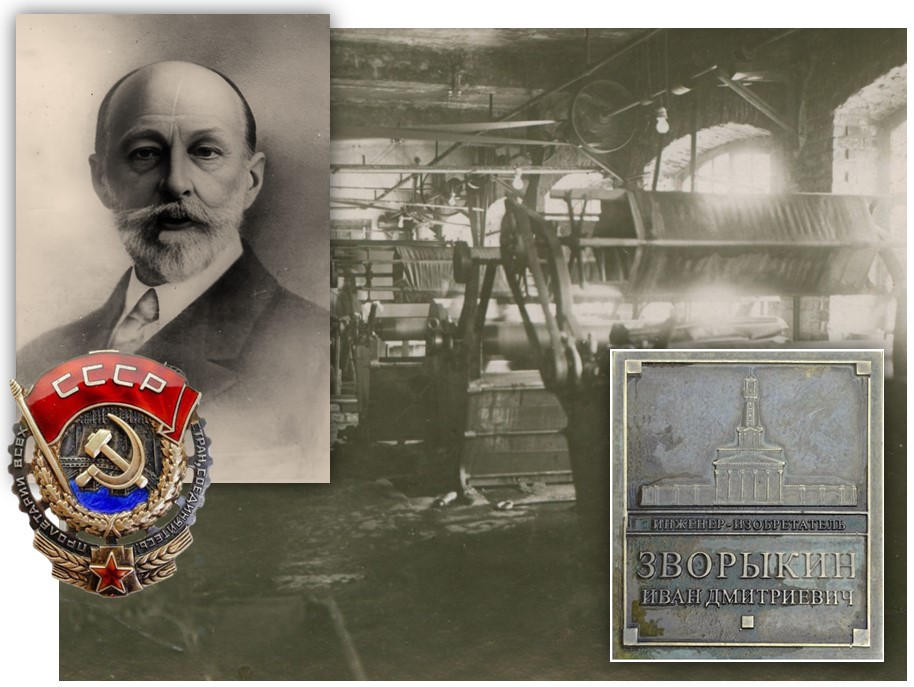

Иван Дмитриевич Зворыкин

Иван Дмитриевич Зворыкин родился 7 февраля 1870 года в г. Муроме, Владимирской губернии — русский и советский инженер, изобретатель скоростной льнопрядильной машины для мокрого прядения льна.

Среднее образование получил в Муромском реальном училище, окончив его первым учеником. В 1887 году Иван поступил на механическое отделение Московского высшего технического училища, где избрал своей специальностью переработку лубяных волокон и льнопрядение.

Его интерес к этому делу возник не на пустом месте: дед со стороны матери имел у себя раздаточную контору льняной пряжи на дом, а два дяди занимались торговлей льном и владели паями льняных фабрик. Преданность русскому льну Иван Дмитриевич пронесет через всю жизнь.

Трудовую деятельность он начал на текстильных предприятиях Владимирской и Ярославской губерний: в Гаврилов Яме, Вязниках, Муроме. В 1903—1904 годах он директор на льняной мануфактуре в Кохме. С 1913 года Иван Дмитриевич в Костроме — директор льнопрядильного производства Большой Костромской мануфактуры. После Октябрьской революции Зворыкин стал членом правления и техническим директором фабрики им. В. И. Ленина, а затем — кустового правления Костромских льняных фабрик.

В трудные годы после гражданской войны он отстаивал необходимость сохранения важной для страны льняной отрасли. С подачи Зворыкина началась эпоха выдающихся преобразований в текстильной промышленности Костромы.

В 1924 году он изобрёл прядильную машину со скоростью вращения веретена шесть тысяч оборотов в минуту, которая принципиально изменила систему производства льна не только в Советской России, но и во всем мире.

Задача, над которой давно бились конструкторы Европы и Америки, была им блестяще решена. За счет этого изобретения Костромская область стала одной из лучших по производству текстиля в России.

В 1928 году инженер Иван Зворыкин получил звание Героя труда, его наградили орденом Трудового Красного Знамени.

Скончался Иван Дмитриевич Зворыкин 27 июля 1932 года. На территории льнопрядильной фабрики ему был установлен памятник, в основание которого была замурована урна с его прахом.

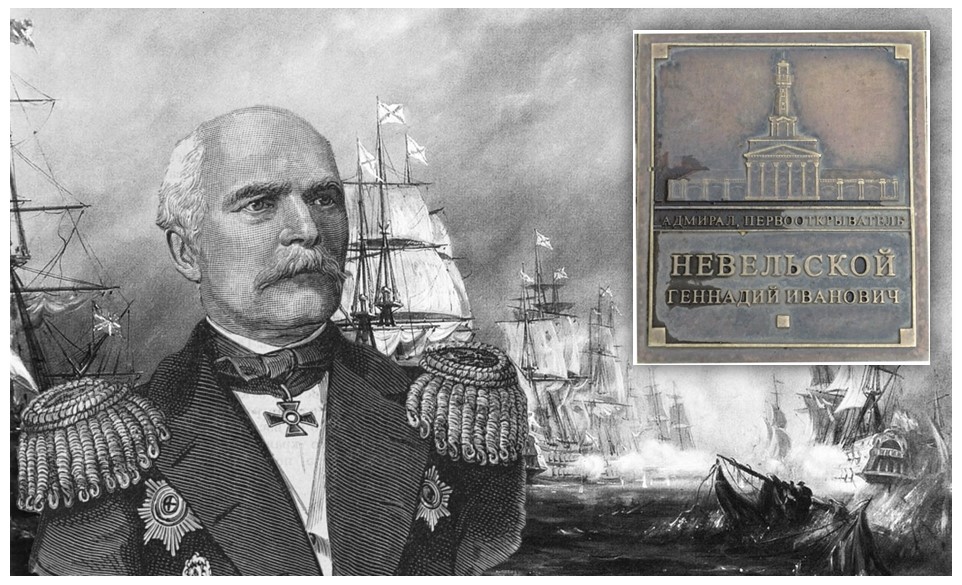

Геннадий Иванович Невельской

Геннадий Иванович Невельской — русский адмирал, исследователь Дальнего Востока, основатель города Николаевска-на-Амуре. Доказал, что устье Амура доступно для входа морских судов и что Сахалин — остров.

Геннадий Иванович Невельской родился 23 ноября 1813 года в усадьбе Дракино, Костромской губернии, в семье морского офицера. Геннадий Невельской получил хорошее домашнее образование, что позволило ему в 1829 году поступить в Морской кадетский корпус в Санкт–Петербурге.

После окончания корпуса, в 1832 году, Невельской, произведенный в мичманы, в числе лучших учеников был прикомандирован слушателем в Офицерский класс и 1836 году, после успешной сдачи экзаменов, получил чин лейтенанта.

В последующие несколько лет Невельской служил на различных должностях, на кораблях военно-морского флота. В 1846 году Геннадий Невельской был произведен в капитан-лейтенанты и назначен командиром строящегося военного транспорта «Байкал», который, после достройки, был отправлен с грузом из Петербурга на Камчатку. Плавание, начавшееся в начале сентября 1848 года, завершилось спустя восемь месяцев в порту Петропавловска-Камчатского.

Действуя самостоятельно, без разрешения на какие либо действия, Невельской решил исследовать прибрежные воды Сахалина и найти устье реки Амур. В июне 1849 год «Байкал» достиг северной оконечности Сахалина, и, обогнув его с запада, достиг устья Амура и обнаружил пролив между материком и островом Сахалин. Таким образом, экспедиция под командованием Геннадия Невельского совершила значительное географическое открытие, доказав, что Сахалин является островом, а не полуостровом, как считалось ранее, и подтвердила теорию Невельского о возможности судоходства на Амуре.

В августе 1850 года в устье Амура им было основано военное поселение под названием Николаевский пост, впоследствии ставшее городом Николаевск-на-Амуре. Невельской распорядился поднять в поселении российский военный флаг и объявил о присоединении Амурского края к Российской империи.

В феврале 1851 года решением правительства под началом Геннадия Невельского была организована Амурская экспедиция, которая детально исследовала бассейн нижнего Амура, произвела там топографическую съемку, составила первую карту всего Амура, провела большую исследовательскую работу на Сахалине. В 1854 году Невельской был произведен в контр-адмиралы. В июле 1856 года Геннадий Иванович вернулся в Санкт-Петербург и вскоре зачислен в резерв флота. В 1857 году он был назначен членом Морского Ученого комитета, в 1864 году произведен в вице-адмиралы, в 1874 году — в адмиралы. Вместе со своей супругой Екатериной Ивановной он написал книгу «Подвиги русских морских офицеров на крайнем востоке России 1849–1855», где описал все свои экспедиции.

Скончался Геннадий Невельской в Cанкт-Петербурге 17 апреля 1876 года. Похоронен на кладбище Воскресенского Новодевичьего монастыря.

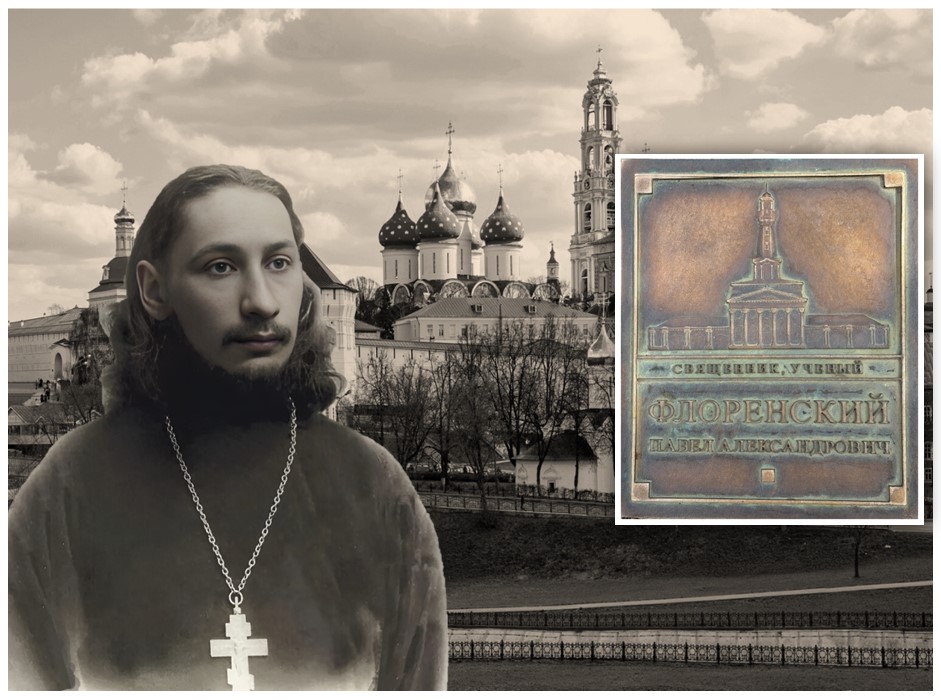

Павел Александрович Флоренский

С костромской землей священника Павла Александровича Флоренского связывает село Завражье. Его предки – выходцы из Завражских церковнослужителей, иконописцев. Четыре поколения Флоренских служили священниками в храмах этого села.

Павел Александрович Флоренский – это уже седьмое поколение рода Флоренских. Сам священник и философ ездил по сёлам Костромской губернии, проводя духовные чтения, собирая фольклор, ведя просветительскую деятельность. Почти пять лет Флоренский изучал бытовые, культурные особенности, взаимоотношения жителей Костромской губернии. Предмет такого изучения – народная жизнь.

Павел Александрович ставил перед собой задачу понять процессы народной жизни, изучить их и изложить в научном труде. Костромской край по праву может считаться прародиной Павла Флоренского, благодаря которому, он стал выдающимся русским мыслителем и философом, богословом и иконоведом, занимавшимся языкознанием и литературным творчеством.

Вместе с тем Флоренский П. А. – математик, физик, почвовед, ученый, получивший более 30 патентов на свои изобретения. 26 февраля 1933 г. он был арестован органами НКВД как член контрреволюционной национал-фашистской организации «Партия возрождения России» и 26 июля приговорён к 10 годам заключения. Отбывать наказание Флоренский направлен в научно-исследовательский отдел управления БАМЛАГа, на опытную мерзлотную станцию в пос. Сковородино, Амурской области, где Флоренский занимался исследованиями особенностей строительства в условиях вечной мерзлоты. 1 сентября 1934 г. спецконвоем доставлен в Соловецкий лагерь особого назначения. 25 ноября 1937 года, в лагере, за «контрреволюционную троцкистскую пропаганду» Особой тройкой НКВД Павел Александрович был приговорён к расстрелу. Для исполнения приговора был этапирован в Ленинград. Когда приговор был приведен в исполнение, точно не известно, но датой его смерти считается 8 декабря 1937 г.

Похоронен Павел Александрович Флоренский под Ленинградом на Левашовой пустоши в общей могиле. Реабилитирован посмертно в 1956 г.

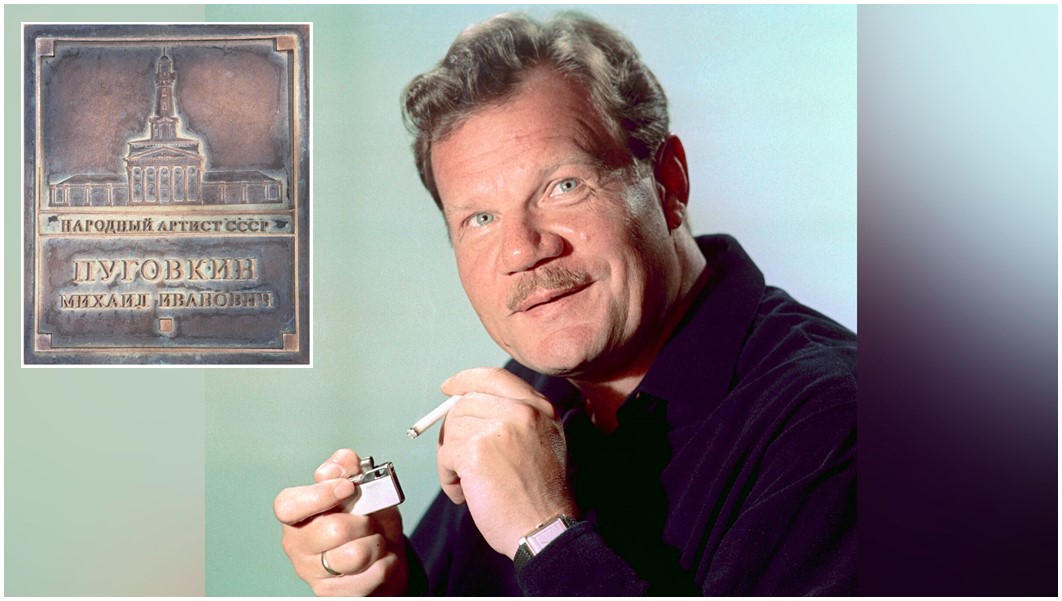

Михаил Иванович Пуговкин

Михаил Иванович Пуговкин, коренной Костромич, родился 13 июля 1923 года в селе Рамешки Чухломского уезда Костромской губернии.

Думаю, что читателю не надо представлять этого, всеми любимого, замечательного советского и российского актёра театра и кино.

Народный артист СССР, кавалер орденов «За заслуги перед Отечеством» IV степени, и «Знак Почёта», Приза Гильдии актёров кино России на кинофестивале «Созвездие» — «За выдающийся вклад в профессию» и множества других кинопремий за актёрские работы и за заслуги в развитии отечественного кинематографа.

Совсем маленькая роль купца Степаши Барского в фильме 1941 года «Дело Артамоновых», который пытается переплясать главного героя на свадьбе, стала дебютной ролью Пуговкина в кино. Потом были фильмы «Кутузов», «Солдат Иван Бровкин», «Дело „пёстрых“», «Земля и люди», «Девушка с гитарой», «Шельменко-денщик». Незабываемы его роли — отца Фёдора в фильме «12 стульев», Яшки-артиллериста в «Свадьбе в Малиновке», прораба в фильме Гайдая «Операция «Ы» и другие приключения Шурика», кинорежиссёра Якина в комедии «Иван Васильевич меняет профессию». Его яркий комедийный талант был украшением не только полнометражных картин, но и сатирического киножурнала «Фитиль» и детского киножурнала «Ералаш». А всего Пуговкин снялся более чем в 100 фильмах.

Михаил Пуговкин скончался 25 июля 2008 года на 86-м году жизни в Москве из-за обострения сахарного диабета. Похоронен на Ваганьковском кладбище.

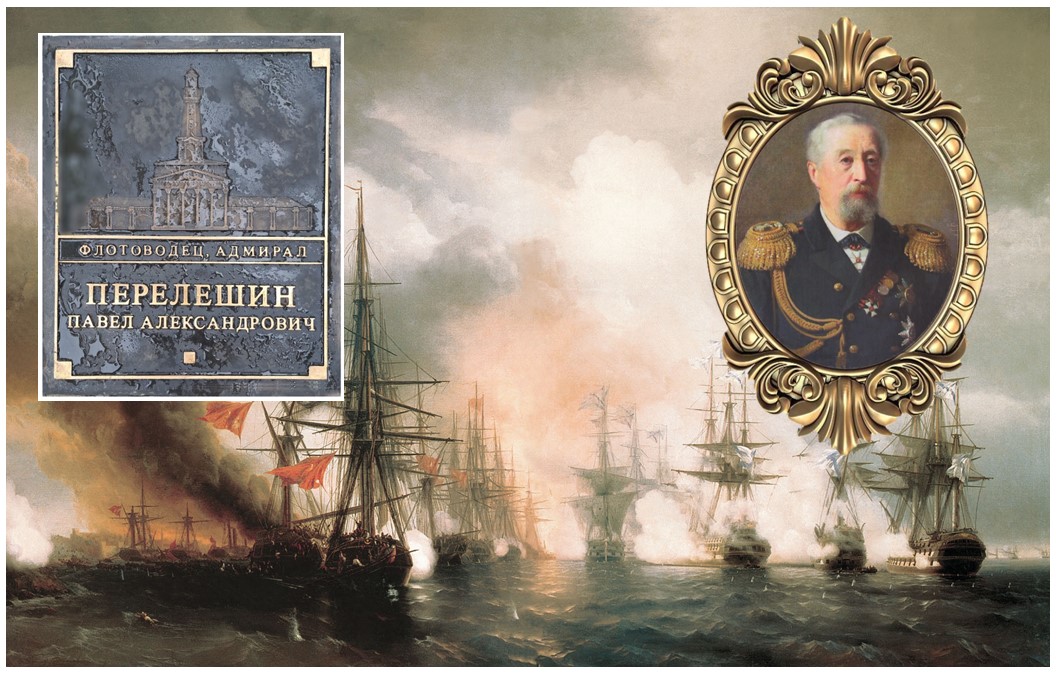

Павел Александрович Перелешин

Павел Александрович Перелешин — адмирал, участник Синопского сражения и защиты Малахова кургана, родился 27 июня 1821 года в усадьбе Щетинино, Костромской губернии.

Павел Александрович был четвертым сыном в семье помещика, отставного артилерного ундер лейтенанта Российского флота Александра Леонтьевича Перелешина. Все шесть его сыновей воспитывались в Морском корпусе и служили на флоте. К слову, в усадьбе Щетинино Буйского уезда, родилось и выросло свыше 20 моряков — представителей четырех поколений семьи Перелешиных.

После окончания Морского корпуса в 1837 г. Павел Александрович служил на Чёрном море, в 1839 г. за проявленную храбрость во время десанта у устья реки Субаши, на черноморском побережье Кавказа, награжден орденом св. Анны с надписью «За храбрость». В 1840 году на судне «Забияка» ведёт гидрографические работы вдоль кавказского побережья Черного моря. В 1849—1850 гг. на корабле «Каллипсо» он плавает в Константинополь и на Средиземном море. В Синопском сражении, 18 ноября 1853 года, на корабле «Париж», за оказанную в этом бою храбрость Павел Александрович производится в капитаны 2-го ранга и награждается орденом св. Владимира IV степени с бантом. После затопления кораблей в бухте Севастополя он бессменно состоит в рядах защитников города начальником 5-го отделения оборонительной линии.

Участвуя в отражении всех штурмов, Перелешин был ранен и контужен 28 марта 1855 года, и вторично, 26 мая, ранен в голову и в руку. За выдающуюся храбрость во время обороны Севастополя он был награжден орденом св. Георгия Победоносца IV и III степеней.

После окончания Крымской войны командовал на Балтике кораблями «Владимир» и «Не тронь меня». В 1860 году, из-за последствий тяжелых ранений, Павел Александрович оставляет службу на боевых кораблях, и дальнейшая его долгая служба проходит на берегу. Он был в 1861 году начальником Каспийской морской станции и командиром Бакинского порта, в 1863 году, после производства в контр-адмиралы, служил в Таганроге градоначальником, командиром порта и военным комендантом.

С 1881 года он — вице-адмирал и директор Инспекторского департамента Морского министерства. С 1883 года Павел Александрович — член адмиралтейств-совета, а с 1891 года — полный адмирал.

Скончался Павел Александрович Перелешин 28 февраля 1901 года в Санкт-Петербурге, похоронен в Севастополе во Владимирском храме.

Павел Михайлович Третьяков

Павел Михайлович Третьяков — русский предприниматель и общественный деятель, меценат, коллекционер произведений русского изобразительного искусства, в паре с младшим братом Сергеем — основатель Третьяковской галереи.

Павел Третьяков родился 15 декабря 1832 года, в Москве, в купеческой семье. Получив домашнее образование, начал работать с отцом, владевшим пятью небольшими лавками в Гостином дворе, где продавал льняное полотно, а также двумя небольшими фабриками — бумагокрасильной и отделочной.

Развивая семейное дело, в 1866 году, братья Павел и Сергей Третьяковы, совместно со своим московским партнёром Владимиром Коншиным, организовали в Костроме «Товарищество Новой Костромской Льняной Мануфактуры», в число соучредителей был введен костромской купец К. Я. Кашин, имевший опыт работы на костромских мануфактурах и ставший фактическим управляющим фабрики.

В 1890 году — это уже крупнейшая в мире льнопрядильня: по числу веретен она превосходила льнопрядильные фабрики Швеции, Голландии и Дании вместе взятые. Общая стоимость выпускаемой продукции составляла почти 4 млн. рублей. В 1908 году на фабриках Большой Костромской Льняной Мануфактуры трудилось более 6 тысяч человек.

Доходы с этого предприятия во многом позволили Павлу Михайловичу собрать его знаменитую коллекцию живописи. Считается, что первые картины он приобрёл в 1856 году. Практически с самого начала Третьяков намеревался передать собрание картин в дар городу Москве. Передача состоялась в 1892 году, после смерти брата Сергея. Но и после вручения дара П.М. Третьяков продолжал пополнять коллекцию, оставаясь попечителем созданной галереи.

Скончался Павел Михайлович Третьяков 4 декабря 1898 года. Местом его упокоения стало Даниловское кладбище, рядом с могилой брата Сергея. В 1948 году братья Третьяковы были перезахоронены на Новодевичьем кладбище.

Текст: Владимир Гирин