Общероссийское движение «ВелоРоссия» — неправительственная некоммерческая организация, созданная в 2024 году. Одна из целей организации — развитие современного велотуризма России и создание системы Национальных веломаршрутов.

Портал «Наш Урал и весь мир» поговорил с Антоном Сазоновым, основателем и лидером проекта создания Национальных веломаршрутов России о туризме, веломаршрутах и путешествиях.

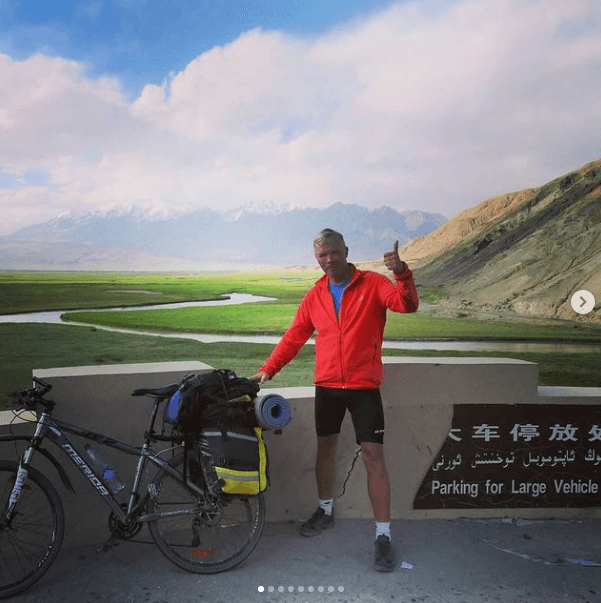

Антон Сазонов

Антон, расскажите, пожалуйста, немного о себе.

Зовут меня Антон Сазонов, я родился в городе Уфа, Республика Башкортостан. Это граница Европы – Азии. У меня высшее образование, закончил авиационный университет, получил классическое техническое образование. Еще у меня есть диплом Башкирской академии госслужбы и управления.

Сочетание этих двух образований дает мне возможность системно подходить к вопросу создания национальных веломаршрутов России. С одной стороны, это путешествия и творчество, с другой стороны, нужно разложить все по полочкам. Чем мы и занимаемся.

У меня двое детей уже взрослых.

Есть профессиональный спасательский опыт. Я был профессиональным спасателем МЧС России в Приволжском спасательном отряде на стыке 1990-х и 2000-х годов. Это был один из лучших спасотрядов в нашей стране на тот момент.

В МЧС России у спасателей есть своя спортивная дисциплина «Пятиборье спасателей» — «Спасы в условиях природы», «Спасы в условиях промышленности», «Спасы на воде — водолазные работы», физическая нагрузка и газо-дымо защита (как пожарная служба).

У меня есть диплом 1999 года от С. Шойгу. Наша команда стала лучшей в России по «Спасам в условиях природной среды».

Всю жизнь я нахожусь в сфере активного туризма. Все, что касается туризма, природы, безопасности, комфорта — весь опыт я в полном объеме перекладываю в строительство национальных веломаршрутов.

На данный момент я объехал порядка 60 стран, из них 27 государств на велосипеде.

Пересек Евразию от Лиссабона до Сингапура в два захода.

1 часть Уфа – остров Бали — 13 стран через центральную и Юго-Восточную Азию.

2 часть Уфа – Лиссабон через Европу.

У меня широчайший опыт и кругозор по посещенным странам, государства очень разные, от Франции до Мьянмы, Пакистана. Этот опыт тоже можно использовать в развитии велотуризма.

Опыт автопутешествий

— В одном из интервью вы говорили, что долго были фанатом автотуризма и много где путешествовали… Сирия, Ливан, Красное море, Мертвое море. Поделитесь своими впечатлениями о поездках.

Когда я был подростком, мне стало интересно как устроен мир и как живут люди в других странах. Развалился Советский Союз, границы открылись и стали возможны путешествия. Сначала я ездил простым способом, как ездят студенты — очень бюджетно: хостелы, лоукостеры и т.д.

Потом у меня появилась машина и открылся мир автопутешествий. У меня примерно 1000000 км водительский опыт. Большую часть стран, которые я посетил, я объехал на машине: Ближний Восток, Сирия, Ливан, Иордания, Красное море, Мертвое море.

Всю Европу объехал неоднократно, был на Балканском полуострове: Албания, Черногория. Ездили в Париж на Новый год, проехали Прибалтику на машине.

В автопутешествиях у меня формировалась картина мира. Я увидел, что везде живут люди и по ценностям мы все примерно похожи друг на друга. «Что такое хорошо и что такое плохо» понимается в мире примерно одинаково. А отличие в деталях — менталитет, традиции, обычаи, кухня и т.д.

Во-вторых, я видел как устроены дороги, где какие виды, ландшафты и достопримечательности. У меня в голове сложилась целостная картина.

Переход от автопутешествий к велосипеду произошел, когда мне было примерно 35 лет. Я понял, что все, до чего можно было добраться на машине, я объехал. Во-вторых, я заметил, что нехорошо все время сидеть скрюченным в машине: ноги затекают и болят, спина затекает и болит, вес растет….

Я вспомнил, что у меня есть велосипед, и что я вполне могу сесть и поехать на нем в путешествие. И к 40 годам эта тема меня окончательно захватила. Опыта долгих велопутешествий у меня не было, но тот опыт поездок, который у меня был, кругозор, и мои знания спасателя позволили мне это сделать.

Как вы пришли в сферу велотуризма?

— Как вы пришли в сферу велотуризма? Почему вы сейчас выбираете велопутешествия?

Я уже отчасти ответил раньше: я любознательный человек, мне интересно как вокруг все устроено, и я люблю общаться с людьми.

Я убежден, что велопутешествия — лучший способ открывать мир. Если идти пешком, — получается очень медленно, скорость пешехода от силы 5 км/ч и ты быстро устаешь.

Путешествия на машине — можешь ехать только по дорогам, сидишь в машине, как в коробочке, в своем мирке.

На велосипеде у тебя приемлемая скорость передвижения, ты всегда в тонусе, в хорошей физической форме. Ты открыт всем ветрам и путешествуешь внутри того социума, где находишься. Общаешься с людьми, обязательно кто-то подходит и о чем-то спрашивает, желает удачи. В какой-то момент пути приходит ощущение, что ты можешь ехать вечно на велосипеде.

Сейчас я безусловный фанат велопутешествий, и всю эту энергию и страсть я вкладываю в создание национальных веломаршрутов России.

Из Уфы до острова Бали

— В одном из интервью вы рассказывали, что у вас был опыт путешествия на велосипеде из Уфы до острова Бали. Поделитесь с нами впечатлениями об этом маршруте.

Для меня это было первое длинное велопутешествие. Когда я решил, что хочу поехать на велосипеде куда-то далеко и надолго, то выбрал именно это направление. Я выбрал Индонезию, в Юго-Восточной Азии на тот момент я еще никогда не был.

Затем вся зима ушла на подготовку: я прорабатывал маршрут, трассировку делал, оформлял визы. Там специфичные страны со своими визовыми требованиями.

Я проехал на этом пути 13 стран: Казахстан, Узбекистан, Таджикистан, кусочек Китая, Пакистан, Индию, радиально я был в Непале, Бирму, Таиланд, Малайзию, Сингапур, остров Ява, остров Бали. Это было лучшее приключение в моей жизни, очень крутое мое велопутешествие на сегодняшний момент.

Юго-Восточная Азия — пестрый мир, совершенно другой мир. Все-таки у нас европейский тип мышления, мы не азиаты. Все, что происходит в Азии, их культура, традиции, памятники старины — все другое. Там все страны необычные, очень трудно что-то выделить…

Например, Пакистан, у которого есть негативный облик и образ в мире, — выяснилось, что жители этой страны — душевные люди. Мне было там легко ехать. Вообще в мусульманских государствах, я заметил, что в них меньше преступности и хулиганства.

Или, например, Бирма… очень сложная страна по внутренней политике, это осколки бывшей британской империи. Сингапур — там, конечно, как в парке, но очень круто все сделано. Это замечательная страна, нам есть, чему у них поучиться и что намотать себе на ус.

Создание проекта «ВелоРоссия», его миссия

— Что побудило вас создать проект «ВелоРоссия»? Какая его основная миссия?

Для меня важным моментом стало путешествие, когда я из Уфы поехал в Португалию, Лиссабон. И за эту поездку я пересек Европу с востока на запад.

Я проехал через Словакию, Венгрию, Лихтенштейн, Швейцарию. Меня впечатлил опыт Швейцарии: страна с бюджетами и возможностями, не очень большая. При желании они могут все в велодорожки укатать. Но они не пошли по этому пути, рационально использовали ресурсы, активно использовали тихие автомобильные дороги для трассировки маршрутов.

В Швейцарии 9 национальных веломаршрутов, и в определяющей степени они идут по дорогам общего пользования.

Там везде есть навигация, маршруты промаркированы, разметка нанесена там, где необходимо. Все сопутствующие элементы имеются. Тем не менее, это дороги, а не велодорожки.

И вот тогда я понял: Республика Башкортостан немножко побольше по размерам, чем Швейцария, но с точки зрения расстояний, по концентрации достопримечательностей, сеть региональных дорог идеально подходит для велотуризма. Тогда у меня картинка сложилась: когда я вернусь из Португалии домой мне нужно начать с Республики Башкортостан и трассировать там веломаршруты. Что я и сделал.

То есть «ВелоРоссия» начиналась как «ВелоБашкирия». Сначала у нас получилось 13 веломаршрутов по Башкирии, мы придумали стандарты, сделали сайт: придумали трассировки веломаршрутов, стандартное описание. Чтобы все было в одном ключе и было одинаково понятно любому велотуристу. И мы издали велопутеводитель по Башкирии и Южному Уралу тиражом 1500 экземпляров. Он, как горячие пирожки, быстро разлетелся, пошли хорошие отзывы.

Мы поняли, что находимся на правильном пути, и встал вопрос о тиражировании проекта, и вот тогда я понял, что надо делать национальные веломаршруты России. Надо делать вокруг этого проекта национальное движение в России, чтобы опираться на это сообщество и действовать сообща.

Ключевые критерии для создания веломаршрутов

— Какие критерии вы считаете ключевыми для создания интересных, комфортных и безопасных веломаршрутов?

Вы три главных критерия перечислили. Должно быть интересно, комфортно и безопасно. И здесь я всегда привожу сравнение с советским опытом активного туризма и с европейским опытом активного туризма. Мы в рамках «ВелоРоссии» и в рамках создания национальных веломаршрутов детально изучаем нашу целевую аудиторию.

Если взять опыт советского туризма, то он не годится в современных условиях. Эта система была хороша для своего времени, а сейчас безнадежно устарела. Главная причина — все было в спортивной плоскости. Соревнования, трудность, преодоление, страдание и так далее. Сейчас у целевой аудитории совершенно иной запрос. И я его называю велотуризм здорового человека.

Во главе угла интересность, познавательность, комфорт, безопасность. Если взять спортивный велотуризм, то человек изучает, какие ему дороги надо, покрытия, перевалы, километражи, чтобы там вторая, третья, какие-то категории трудностей добиться, получить заветные справки, звания… На самом деле это все не нужно, лишнее, и никто сейчас об этом не думает.

Люди думают, что вот я катаюсь на велосипеде, мне это интересно, я получаю от этого удовольствие и куда я в следующий раз в своем отпуске поеду именно на велосипеде. Вот на этот вопрос главным образом отвечает наш проект, все наши веломаршруты — это трассировка по самым интересным местам и цель — связать основные достопримечательности того или иного региона России или того или иного туристического района.

И уже от этого всё пляшет дальше. То есть достопримечательности, инфраструктура, по каким дорогам мы едем, где мы кушаем, где мы ночуем и все, что с этим связано. То есть подход совершенно иной получается по сравнению с советским велотуризмом.

А если взять европейский велотуризм, то там обратная картина. Европейцы привыкли, что Европа компактная, плотность населения на порядок выше, соответственно, инфраструктуры больше.

И там люди могут каждый день в походе останавливаться в гостинице, там нормальный туалет, душ. В России такого нет. И вот запрос европейского велотуриста, он 100% на цивилизованный велотуризм. То есть каждый день должны быть цивилизованные ночевки.

Российский турист где-то посередине находится между старым советским и европейским. Наши люди уже хотят путешествовать по-европейски, чтобы было интересно, безопасно, комфортно.

В каждом веломаршруте должны быть какие-то участки дорог, грунтовых, полевых, лесных, где придется чуть-чуть пострадать. И вот эта фишечка нужна российскому велотуристу.

Надо сказать, что Россия в плане инфраструктуры не настолько еще развитая страна.

Не получается 100% трассировать веломаршруты по асфальтовым дорогам. По факту все равно получается, что неизбежно каждый веломаршрут где-то идет по грунтам, лесу, полям, горам, а с другой стороны, такие участки, такие кусочки, они нужны российскому велотуристу, и здесь получается гармония.

Тут можно отметить важность стандартизации трассировки и стандартизации описания. Потому что люди по физической форме, по восприятию, по интересам все разные.

Платформы, которые сейчас существуют, где люди могут массово, публично выкладывать свои треки, фотографии, впечатления, там сейчас получается ситуация, что просто информации много, а релевантной — мало.

Самое главное, непонятно, на чьё мнение положиться. Один проехал из точки А в точку Б и даже не устал. А второй человек послабее в отпуск уехал и устал на этом же маршруте, ехал из этой же точки А в эту же точку Б, и написал: «ё-моё, я там еле проехал, вообще тяжелый маршрут». И когда ты читаешь эти противоречивые впечатления, но не знаешь ни того, ни другого человека, то и не понимаешь: то ли маршрут действительно легкий, то ли он действительно суперсложный.

И вот там, где мы ставим маркировку «ВелоРоссия», это означает, что все маршруты трассированы по стандарту. То есть будут одинаково понятны любому велотуристу.

И вторая важная часть: маршруты описаны в одном ключе. То есть у нас есть определенный шаблон, на него мы и опираемся.

Главные задачи перед развитием велоинфраструктуры

— Какие главные задачи стоят перед развитием велоинфраструктуры в России?

Во-первых, велоинфраструктуру надо на две части делить, то есть в пределах населённых пунктов и за пределами населённых пунктов. Всё, что внутри городской черты, там свои критерии, свои подходы. Здесь я не специалист. И мы, наверное, сегодня всё-таки больше про велотуризм.

Поэтому сфокусируемся на второй части, то есть велоинфраструктура за пределами населённых пунктов, и это как раз благоустроенные веломаршруты.

В 2022 году вышло поручение президента России Владимира Путина к созданию в нашей стране системы туристических троп, в том числе велотроп. Задачу решает Агентство стратегических инициатив, и «ВелоРоссия» выступает основным экспертом и инициатором создания вот таких велотроп по всей стране.

Сейчас у нас есть работающий кейс, под нашим флагом делается велотропа на острове Русский во Владивостоке. Получается в российской терминологии веломаршрут — это путь из точки, А в точку Б, а велотропа — это благоустроенный веломаршрут или какой-то его участок, отрезок.

Что значит благоустроенный? Есть навигация, места отдыха, информационные щиты по пути следования, дорожные знаки и разметка там, где необходимо.

Велотропа может идти по велодорожкам, по существующим тихим автомобильным дорогам, по пешим тропам, если позволяет рельеф, и условия природные.

Тропа может идти по настилам. Вот как мы на острове Русском сейчас продвигаем тему, что в одном месте дорога близко к морю подходит. Вот что значит велоинфраструктура в контексте велотуризма. И здесь же получается, что, если все веломаршруты благоустраивать сходу, это очень долго и очень дорого будет.

И на повестке дня стоят вопросы. Во-первых, нужно упорядочить потоки велотуристов, это делается за счет создания сети национальных веломаршрутов России.

Во-вторых, когда туристы по маршрутам начинают ездить, мы анализируем потоки и, в первую очередь, поднимаем вопрос о благоустройстве загруженных участков таких веломаршрутов. Как правило, это пригороды больших городов.

Привлечение единомышленников

— Как вы привлекаете единомышленников и поддерживаете сообщество вокруг велотуризма?

Здесь есть прямая отсылка к движению «ВелоРоссия». Оно опирается на региональные велосообщества и на их лидеров.

Невозможно везде в деталях владеть обстановкой, где какие дороги, как лучше проехать велотуристу. Здесь нужна наша технология создания национальных веломаршрутов. На начальном этапе она подразумевает теснейшую коммуникацию с местными катальщиками, с велосипедистами, велотуристами, которые знают свои регионы, все дорожки, пути, где можно проехать на велике.

Мы вместе с ними на основе стандарта «ВелоРоссии» прорабатываем трассировку и потом обкатываем эти веломаршруты. Получается готовый результат, то есть у нас есть опора на региональные велосообщества.

Перспективные районы России для развития национальной сети веломаршрутов

— Какие регионы России, на ваш взгляд, наиболее перспективны для развития национальной сети веломаршрутов?

Однозначно это европейская часть, потому что, во-первых, 70% населения России живет в европейской части России, это к западу от Уральских гор.

Во-вторых, 80−90% велотуристов России — это тоже европейская часть России, три четверти из них — это Москва и Московская область.

В Сибири и на Дальнем Востоке более скудная сеть региональных местных дорог и там реальные проблемы с трассировкой, людей там меньше, расстояния больше, и в общем, пока это точечно, вот как по Бурятии мы дискуссию ведем, по Владивостоку, остров Русский хорошо впишется в это, но массового там пока нет.

То, что касается европейской части России, это традиционные районы туризма в целом, куда едут люди, потому что велотуризм — это часть всего туризма.

В первую очередь это южные районы, Краснодарский край, Ставропольский край, Крым, побережье Черного моря, потому что там существенно более длинный велосезон.

Вдоль Черного моря, например, между Таманью и Туапсе вообще круглый год можно ездить на велосипеде классно. В Крым почти круглый год можно ездить, кроме зимних месяцев.

Северный Кавказ популярен. Северный Кавказ — это настоящие горы.

И еще я бы отдельно отметил, по европейской части России — река Волга. Очень классно на велосипеде ехать вдоль реки, местные дороги это позволяют. Здесь у нас будет средняя Волга. Это участок Нижний Новгород — Чебоксары — Казань — Ульяновск — Тольятти.

Потом я бы поставил в Центральную Россию соседние с Московской областью регионы, потому что три четверти всех велотуристов России — это Москва — Московская область.

В соседних регионах дружелюбный рельеф, близко от Москвы, их хорошо использовать для привлечения новой аудитории в велотуризм, то есть это простые короткие веломаршруты. И в то же время интересные, легко вписывающиеся в каноны «ВелоРоссии» и в каноны национальных веломаршрутов в России по интересности.

И на четвертое место я бы поставил Урал. В первую очередь Южный Урал, потому что это наиболее обжитая и благоустроенная часть всего Уральского хребта, южную часть Республики Башкортостан, запад Челябинской области, юг Свердловской области, север Оренбургской области. Вот это все как настоящий полигон велотуризма.

Если посмотреть глазами типичного велотуриста… Типичный велотурист — это москвич, который сначала захотел на велосипеде путешествовать. Он может попробовать в окрестностях Московской области простые веломаршруты.

Почувствовал силы. Давай, поезжай на Южный Урал или в Крым. Там уже более-менее горы, подъемы, спуски. И в раж вошел, велопутешествия — твой образ жизни. Езжай на Северный Кавказ. Там уже просто космос.

Уровень безопасности на российских дорогах

— Как вы оцениваете уровень безопасности на российских дорогах для велосипедистов и что можно улучшить?

Хороший вопрос. Во-первых, мы в трассировке национальных веломаршрутов в России не трогаем федеральные трассы, не трогаем загруженные областные республиканские дороги. То есть там бешеный трафик, и там даже не вопрос безопасности, там просто скучно и некомфортно ехать.

Тихие дороги в России есть и они неплохие, кстати. Там практически нулевой трафик машин, хорошее покрытие (если не асфальт, то грейдер неплохой).

И вот это основа «ВелоРоссии», основа национальных веломаршрутов в России на ближнюю или как минимум среднесрочную перспективу.

По этому вопросу обязательно надо отметить, что культура вождения автомобилей в России не на высоте, но процесс и динамика в нужную сторону идёт.

То есть пешеходов уже научились пропускать на переходах. Когда велотуристов станет больше, водители к ним привыкнут и тоже начнут их уважать и хотя бы обгонять с запасом в полтора метра, а не впритык. Поэтому процесс идёт в нужном направлении, есть возможности в России ездить по тихим дорогам.

Надо быть аккуратным, надо знать и соблюдать правила дорожного движения. Правила, кстати, позволяют на велосипеде ездить по дорогам общего пользования. С 14 лет человек самостоятельно может без сопровождения взрослых передвигаться по дороге на велосипеде.

Велотуризм меняет восприятие путешествий и активного отдыха

— Как велотуризм меняет и может изменить восприятие путешествий и активного отдыха в нашей стране?

Во-первых, в России наблюдается бум внутреннего туризма в последние 5−7 лет.

У нас в Башкирии в пик сезона на реках можно сделать фотографии: там очень много катамаранов в одном кадре будет. Это невиданно даже с учетом советского размаха туристической системы.

Люди поняли, что можно и нужно интересно путешествовать по России.

Во-вторых, это очень важный тренд, кстати, что люди начинают понимать, что о здоровье надо заботиться, вести здоровый и активный образ жизни. Это тоже очень серьезный тренд, и он вносит существенный вклад в потоки туристов. Соответственно, количество таких людей сильно и быстро растет, и надо отвечать на этот запрос созданием инфраструктуры, созданием условий.

Даже сейчас этот процесс идет, может быть не так быстро, как хотелось бы, но он точно идет.

Будущее за благоустроенными туристическими маршрутами, в том числе веломаршрутами, за удобством туристов. Этот советский подход, когда автономность, палатки подальше от людей, еда на костре, туалет в кустах, вот это все в небытие уходит.

Костры — это плохо, пожары от них сейчас. Еду можно готовить на газовой горелке, легко, быстро, удобно, безопасно. Ночёвки — то же самое, туалеты — то же самое. И вот этот советский туризм, он требует глубочайшее переосмысление системы, потому что она вообще не соответствует, и будущее не туда развивается.

Будущее активного отдыха — молодые, здоровые, активные люди, интересность, благоустройство, комфорт, дегустация местной кухни, рестораны, кафе, гостиницы хорошие, хостелы, базы, глэмпинги, кемпинги.

Все благоустройство благотворно и позитивно влияет на общество и на психологический климат, кстати, в том числе.

Технология создания маршрутов

— В каталоге «ВелоРоссии» сейчас 50 веломаршрутов различной сложности. Расскажите про процесс создания маршрутов и про то, над какими маршрутами сейчас идет работа?

Каталог — не очень правильное слово. И пятьдесят — это просто стартовый пул. Потому что невозможно сходу объять необъятное.

Технология создания маршрутов складывается из нескольких важных этапов.

Первый этап. Сначала мы едем в тот или иной регион России на экспедиционной машине. Как правило, в подавляющем большинстве случаев, поездки проходят по приглашению властей.

Мы изучаем этот регион в целом с точки зрения велотуризма, глазами велотуристов смотрим точки протяжения, достопримечательности, инфраструктуру туристическую, дорожную сеть и так далее.

У нас появляется мнение, интересен этот регион для велотуризма или нет. То, что касается точек протяжения, здесь тоже идет градация, то есть в первую очередь это список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО и кандидатов в этот список. Второй уровень — памятники федерального значения, как природные, так и культурные. Третье — памятники регионального значения. Четвертое — местный уровень. Это первый этап, то есть общее исследование региона.

Второй этап — больше кабинетная работа. То есть это черновая трассировка веломаршрутов. Люди сидят за компами, изучают карты, читают отчеты, массив информации обрабатывают.

И на выходе уже получается сетка веломаршрутов по тому или иному региону России, которые соответствуют стандарту «ВелоРоссия» и требуют обкатки. Это второй этап.

Третий этап самый интересный, так же, как и первый. То есть это обкатка. Обкатка производится силами команды «ВелоРоссии» с привлечением местных экспертов, велотуристов из того региона, где мы в данный момент работаем.

Обкатка — мы садимся на велосипеды и своим ходом едем на них по нами же созданным веломаршрутам. И в процессе такой обкатки идут точечные уточнения. Параллельно мы описательные фотоработы ведем, то есть сразу делаем контент на велопутеводитель для описания.

Нужны фотографии дорог, достопримечательностей, ландшафты, пейзажи. И текстовое описание составляется. Легенды веломаршрута, то есть все промежуточные точки, составляются таблицы покрытий, меряются километражи, то есть полностью для велотуристов создаются легенды веломаршрута. Даются рекомендации, где можно кушать, ночевать, пополнить запас продуктов, где находятся аптеки, велосервисы.

Описательная часть полностью соответствует запросу велотуристов: как ты готовишься к велопутешествию, что нужно в первую очередь, вот на эти вопросы отвечает «ВелоРоссия». После всех этапов (разведка региона, черновая трассировка в кабинете, обкатка) наступает четвертый этап.

Это все обобщается и выкладывается в публичный доступ. Дальше велотуристы начинают ездить. Затем пиар, раскрутка: то есть мы пишем, что вот, смотрите, появились веломаршруты в таком-то регионе. Объясняем, почему туда классно ехать на велике, что там можно посмотреть, как там ехать.

И здесь же, когда люди начинают туда ездить, когда люди начинают задавать вопросы, мы это тоже все записываем, обобщаем, то есть идет наработка статистики и аналитики, мы понимаем, какие веломаршруты востребованы, какие участки веломаршрутов наиболее загружены.

После этого мы можем аргументированно и обоснованно объяснять властям того или иного региона, что давайте из этих кусков веломаршрутов будем делать велотропы, то есть будем благоустраивать в первую очередь, потому у нас есть данные, что это востребованные участки, здесь ездят люди.

Важный момент: все веломаршруты, которые мы делаем, ориентированы на внешнюю аудиторию, то есть не на велотуристов местных, которые свой регион вдоль и поперек знают, а рассчитаны на гостей из Москвы, Санкт-Петербурга, с Дальнего Востока. Рассчитаны и на зарубежье в том числе — рано или поздно мы на английский язык всё будем переводить.

Каждый веломаршрут «ВелоРоссии» ориентирован на то, что человек, увлекающийся велотуризмом, первый раз в жизни приезжает в тот или иной регион или туристический район, и путешествует по нему на велосипеде, по нашим веломаршрутам.

Эта практика позволяет открыть в полной мере этот регион или этот район велопутешествия. Человек первый раз приехал, на велике прокатился, уезжает домой и четко понимает, что такое Башкирия, Крым, Тульская область, Воронежская область и т.д.

Маршрут для приложения «КУДА»

— Мы с вами, «Наш Урал и весь мир» и «ВелоРоссия», договорились о создании маршрута для приложения «КУДА» (готовит команда проекта «Наш Урал»). Цифровой маршрут пройдет по Аксаковским местам в Башкирии. Расскажите про этот маршрут подробнее, пожалуйста.

Я решил, что этот веломаршрут мы обязательно сделаем. Это будет веломаршрут по Аксаковским местам из Уфы до станции Абдулино в Оренбургской области. То есть в западном направлении. Он проходит по долине реки Дёма, и это направление связано с жизнью и творчеством семьи Аксаковых.

Это большой пласт истории, культуры. В то же время те ландшафты, те пейзажи, по которым проходит этот веломаршрут — очень живописные.

Это простой веломаршрут, там нет гор. Там любой человек в любой физической форме практически в любом возрасте сможет его проехать, ему будет интересно. Потому что Аксаковы для Уфы, Оренбурга, Самары имеют важное значение.

Сам Аксаков и его родственники активно перемещались по линии между Уфой и Самарой. Соответственно, все, что попадает в эту линию, это все в той или иной степени связано с жизнью и творчеством их семьи.

Аксаков был охотником, он любил природу, и Башкирский веломаршрут (Башкирский, потому что он проходит по территории Республики Башкортостан, это примерно половина пути от Уфы до Самары) охватывает эти места.

Будет природно-культурный, хороший, сбалансированный, несложный веломаршрут, доступный для всех.

Создание цифровых маршрутов

— Поделитесь, пожалуйста, у вас есть планы по созданию других цифровых маршрутов для приложения «КУДА»?

У нас достаточно узкая ниша, мы работаем даже не на всех активных туристов, а на велотуристов. Я не знаю, насколько вам это интересно, потому что это узкая специальная ниша получается, целевой аудитории, именно велотуризм.

Давайте маршрут по Аксаковским местам в приложении запустим, посмотрим, какая будет реакция, как это будет работать, и потом дальше решим, куда мы можем двигаться. Но настрой у меня позитивный.

Проект «Наш Урал» известен нам много лет. Мы им пользуемся, когда смотрим достопримечательности, информация там четкая, грамотная. Структура изложения мне тоже нравится.

Планы и перспективы проекта «ВелоРоссия» и развития велотуризма

— Какие планы и перспективы вы видите для проекта «ВелоРоссия» и для развития велотуризма в целом?

Те стандарты, которые мы продвигаем, это по сути, приключенческий велотуризм, который может массово по планете распространяться. Я считаю, то, что мы делаем в пределах России, это как минимум на английский язык должно переводиться.

И в более светлые времена, естественно, к нам десятки, сотни, даже тысячи велотуристов со всего мира должны ехать, и в том числе на Урал, кстати.

Урал известен, в первую очередь, как граница Европы и Азии. Это такой характерный регион с мировой точки зрения. Ближнее зарубежье, Средняя Азия, Таджикистан, Узбекистан, Казахстан, Киргизия, Закавказье, вся Грузия, Армения, Азербайджан — перспективные места для велотуризма. Эти территории были в составе Советского Союза, долгое время были закрыты, туда не было свободного доступа.

Сейчас 20−30 лет уже граница открыта. Узбекистан — мекка мирового велотуризма. Тот же Таджикистан — Памирский тракт — вся планета мечтает проехать по этой дороге.

Естественно, мы не должны обходить это вниманием.

В перспективе велотуризм в России не заканчивается нигде. В перспективе этот проект и подход, концепция «ВелоРоссии» должна тиражироваться дальше и не закрываться в пределах нашей страны.

Сибирь, Дальний Восток — да, там классно, но очень своеобразно. Там холоднее, велосезон суперкороткий получается. Комары, мухи, мошка. Дорог нет, расстояния гигантские, народа нет. Да и, честно говоря, концентрация достопримечательностей там низкая.

Мы по стандартам «ВелоРоссии» будем делать ближнее зарубежье, будем охватывать Киргизию, Узбекистан, Таджикистан, Иссык-Куль, Памир, Таньшань, Кавказ, Южный Кавказ, Закавказье. Это намного, на два, на три порядка перспективно с мировой точки зрения, и со внутренней российской для создания и развития веломаршрутов, чем Сибирь и Дальний Восток. И я бы вот туда смотрел.

У нас приоритеты — европейская часть России, здесь начинаем, все обкатываем, шлифуем технологию, систему стандарта, опыт получаем. Следующий шаг — ближнее зарубежье. Третий шаг — топовые мировые места, где можно классно с приключениями прокатиться на велосипеде.

Советы

— Какие советы вы могли бы дать тем, кто только начинает заниматься велотуризмом?

Мне не нравится формулировка «заниматься велотуризмом». Что значит «заниматься», от неё веет какой-то вот, знаете, как при Советском Союзе какой-то обязаловкой, линией партии и так далее. Тут не надо заниматься велотуризмом, надо просто брать велосипед, садиться на него и ехать вдаль.

Заниматься велотуризмом — ездить на велосипеде. А ездить на велосипеде можно на любом. Не надо начинать сразу ехать на остров Бали, можно взять велосипед и сначала прокатиться по городу. Если тебе это интересно и зашло, в следующие выходные возьми велосипед, прокатись в пригороде. Ну и так далее.

А дальше в раж вошел, силы почувствовал, гугли, заходи на сайт «ВелоРоссия», смотри веломаршруты, какой велосипед наиболее предпочтителен, какое снаряжение надо, и вперед. Вот все занятия велотуризмом. А вот эти все подходы: приходите в турклуб, мы вам расскажем как надо, это сильно неактуально на данный момент.

Развивается инфраструктура, людям нужны интересность, комфорт, безопасность. И если уж что-то объяснять людям и чему-то учить, то учить надо этому.

Не надо учить детей разжигать костер, а детей нужно учить, как не разжигать костер, потому что это риск пожаров. Учить их пользоваться газовыми горелками. Культуру надо прививать.

Если в СССР это было узко, замкнуто на спорт, страдания, терпение, преодоление, то зачем это нужно? Сейчас надо людям объяснять, что ты на велике едешь, погружаешься в социум, ты имеешь возможность дегустировать местную кухню. Открывается всё больше классных кафе и ресторанов, сыроварни, пивоварни, винодельни, музеи разные. Вот это все важно, а не так, что ты по секундомеру на тайминг куда-то там торопишься на велосипеде.

Не надо никуда спешить, езжайте спокойно, аккуратно, заезжайте во все те места, которые вас интересуют, ночуйте в палатке в классных локациях, смотрите рассветы, закаты, скалы, водоемы, пляжи, — это все классно и имеет право на жизнь, но в первую очередь, важны культура и цивилизация.

Портал «Наш Урал и весь мир» благодарит Антона Сазонова за интервью.