На дворе уже глубокая осень, не сегодня завтра пойдет снег, дожидаются на антресолях следующего года вёдра и корзины. Не надо рано вставать и бежать в лес, а значит, есть время просто поговорить о грибах.

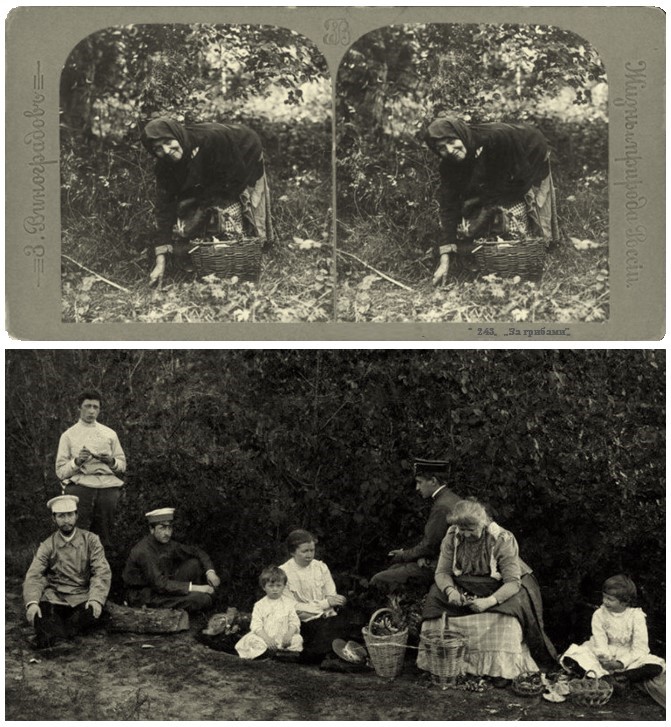

Сегодня трудно сказать, когда в России начали заниматься сбором и заготовкой съедобных грибов. В деревнях, как правило, сбор грибов был делом женщин, детей и стариков.

Грибы вносили разнообразие в совсем небогатый продуктовый набор сельского жителя, а в неурожайные годы грибы просто спасали людей от голода. Городскими жителями хождение по грибы рассматривалось как отдых, безгрешный азарт вроде охоты или рыбалки.

Для городской знати, выезжавшей на лето в свои поместья, сбор грибов был своеобразной забавой. А тихая охота для членов царской фамилии это было просто развлечением.

Особенно много грибов заготавливали впрок в монастырях. Соленые грибы представляли один из главных продуктов питания монахов. Особенно незаменимы были грибы в Великий пост, когда даже рыба не подавалась к столу.

В Валаамском монастыре, осенью, существовало даже так называемое „грибное послушание», когда вся братия отправлялась в лес для сбора грибов. Огромные бочки и кадки соленых грибов всегда были обязательным атрибутом в монастырских подвалах и погребах. Грибы во все времена были традиционным блюдом в русской народной кухне. Перечень грибных блюд и кушаний – закусок, салатов, супов, пирогов и пирожков, кулебяк, солений и маринований займёт не одну страницу.

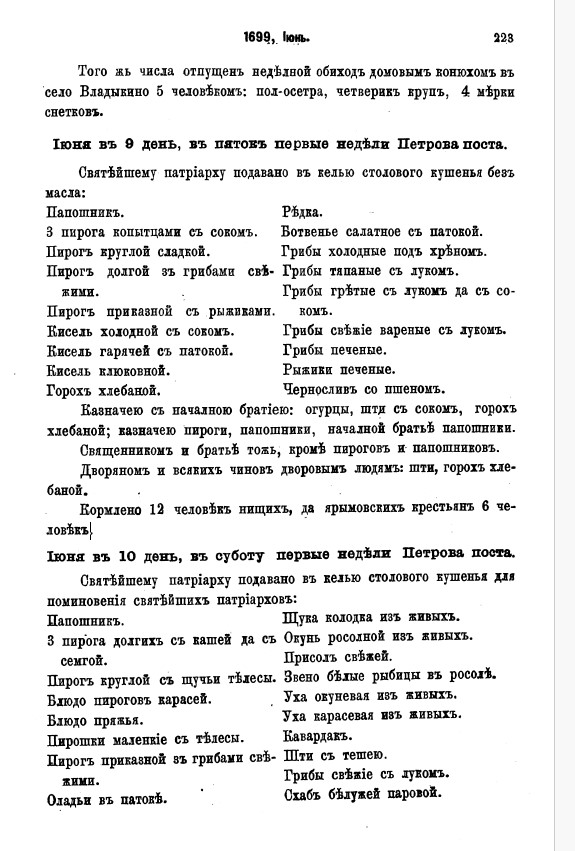

Особенно возрастало значение грибной пищи во время православных постов, число которых в годовом церковном порядке православной России доходило до 195 дней. В самый длительный и строгий Великий пост, исключавший употребление мяса, рыбы и молочных продуктов, грибы и овощи были почти единственным источником более или менее полноценного пропитания для человека. Какие блюда готовили в крестьянских семьях из грибов, точно сказать не могу, а чтобы вникнуть в разнообразие грибной кухни в постные дни можно посмотреть меню последнего патриарха Московского и всея Руси Адриана. Давайте заглянем в книгу с длинным названием «Расходная книга патріаршаго приказа кушаньямъ, подававшимся патріарху Адріану и разнаго чина лицамъ съ сентября 1698 по августъ 1699 г.», изданной в Санкт-Петербурге в 1890 г.

Патриаршая трапеза 9 июня 1699 г. на пятый день первой недели, не самого строгого, Петрова поста.

Да уж, довольно скромным по меркам того времен был патриарший стол, а у ближайших слуг, дворовых людей, монашествующей братии и прочих лиц, входивших в состав обширного патриаршего столового хозяйства — совсем постный.

Теперь обратимся к истории грибной России конца XIX начала XX века. Северные губернии Российской империи всегда славились своим грибным промыслом. Олонецкая, Вологодская, Ярославская и Костромская губернии представляли тогда настоящее грибное царство. Каргопольские рыжики, Судиславские сушёные белые грибы и Ярославская шляпка всегда пользовались на Московском и Петербургском рынках большим спросом. У костромичей центр грибной торговли — заштатный городъ Судиславль. Когда наступает грибной сезон, все население окрестных деревень, от мала до велика, отправляется в лес по грибы.

Городская казна взимает особый сбор, 30 копеек с человека за сезон, за право сбора грибов и ягод в казенных лесах. Чтобы судить, как огромно грибное дело, достаточно сказать, что грибной налог давал Российской казне до 500 тыс. рублей. А это, по тем временам, деньги немалые.

К началу грибного сезона в Костромскую губернию приезжали московские купцы, устанавливали привезенные котлы и открывали скупку грибов для отваривания. Тут же и противени, а иногда просто листы железа, для сушки грибов. Не отставали с заготовкой грибов и свои — Парфеньевские, Судиславские, Галичские грибопромышленники. Целые грибные обозы направлялись из Костромской губернии по первым морозам в Москву, Питер, Нижний Новгород.

В Олонецкой губернии леса богаты рыжиками, которые в солёном виде пользовались большим спросом у столичных рестораторов и обывателей. Ни одно застолье не обходилось без того, чтобы на столе, среди разных закусок, не было рыжиков. Более 200 деревень Каргопольского уезда занимались сбором грибов. Рыжики готовили прямо на местах сбора, укупоривали и везли в кадках, каждая по два пуда. Каждый крупный Каргопольский грибопромышленник доставлял в Петербургъ, к столу столичных гурманов до 15000 пудов рыжиков ежегодно. В Петербурге рыжики и грузди закупались оптовиками, а затем продавались, на Сенном рынке и Щукином дворе.

В Москве грибами торговали на Хитровском и Сухаревском рынках. Но самым крупным был Грибной рынок. Располагался он на берегу Москвы-реки от Большого Каменного до Устьинского моста, а в некоторые годы ряды тянулись вплоть до кремлевских стен. Начинал свою работу грибной торг в самом начале Великого поста и действовал всего одну неделю, давая возможность москвичам запастись грибной продукцией на весь пост, а то и до следующего года.

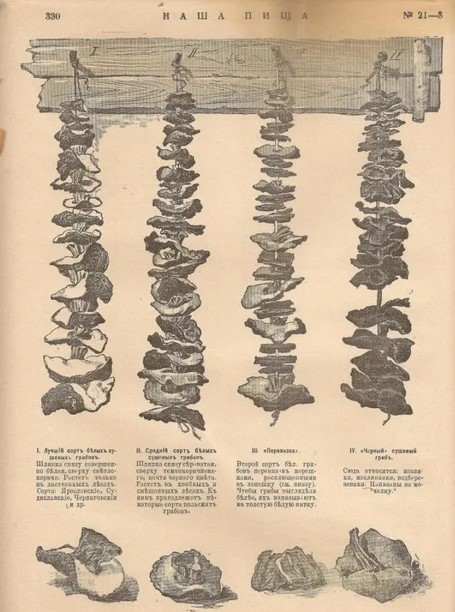

Большим спросом на рынках обеих столиц пользовались сушёные грибы. Среди сушеных белых грибов всегда высоко ценилась Ярославская шляпка, которую сушили в Пошехонском уезде Ярославской губернии. У самых мелких белых грибов брались только шляпки, размером с пятачок, которые сушили и нанизывали на нитку. Хороши были сушёные грибы из города Судиславля. Они так и назывались — Судиславские. Были они душисты и сладки, но у торговцев, всё же, считались первым сортом. Ярославская шляпка по качеству всегда была вне конкуренции.

Кроме первого сорта сушеных грибов, был еще второй, третий и даже четвертый сорт.

I. Лучший сорт белых сушёных грибов.

Шляпка снизу совершенно белая, сверху светлокоричневая. Растёт только в лиственных лесах. Сорта: Ярославские, Судиславские, Черниговские и др.

II. Средний сорт белых сушёных грибов.

Шляпка снизу сероватая, сверху тёмнокоричневатого, почти чёрного цвета. Растёт в хвойных и смешанных лесах. К ним принадлежат некоторые сорта польских грибов.

III. «Перенизка».

Второй сорт белых грибов перенизан корешками, расплющенными в лепешку. Чтобы грибы выглядели белее, их нанизывают на толстую белую нитку.

IV. «Чёрный» сушёный гриб.

Сюда относятся: козляки, маслянники, подберёзовики. Нанизаны на мочалку.

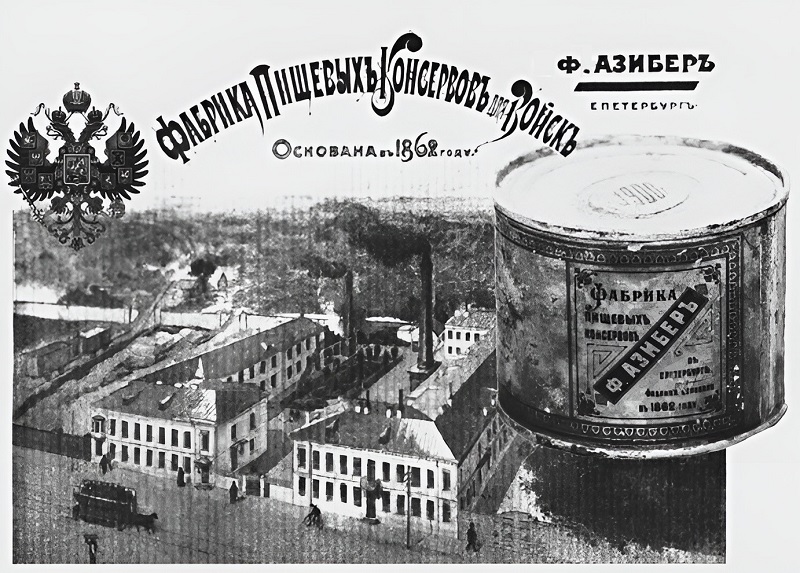

В начале XX века спрос на грибную продукцию внутри России постоянно возрастал. С дедовскими методами заготовки соперничали фабрики по переработке и заготовке грибов, на которых использовались новейшие технологии сушки и консервирования. Сказать, что мы отставали от просвещённой Европы по производству консервов, конечно же нельзя. В Санкт-Петербурге с 1862 года, работала фабрика француза Франсуа Азибера, его консервы из овощей и грибов продавались на рынках и у частных торговцев.

Консервы выпускались на консервных фабриках в Петербурге, в Одессе, Риге, Митаве, в Крыму в Балаклаве. Ассортимент и объём производимой продукции был очень обширен: рыбные, мясные и овощные консервы, фрукты, соки, зелень и различные приправы.

Сравнительно крупная фабрика грибных консервов П. Минеева, находившаяся в г. Торжке Тверской губернии, в год выпускала 16–20 тыс. банок консервов, 200–300 пудов маринадов, соленных и сушеных грибов. Кроме Минеева, в Торжке, грибные консервы вырабатывала еще одна фабрика — купца Соловьева. А вот на фабрике Павла Алексеевича Коркунова в селе Поречье Ярославской губернии, которую очень часто упоминают в статьях на грибную тему, консервированием грибов никогда не занимались.

Её специализацией была огородная тематика – консервы из всех видов овощей: спаржи, артишоков, капусты, моркови, томатов, сельдерея и т.п., а главным фирменным продуктом был консервированный зелёный горошек, который успешно уходил на экспорт. Кроме того, Коркуновым изготовлялись консервы из разных фруктов, местных и привозных.

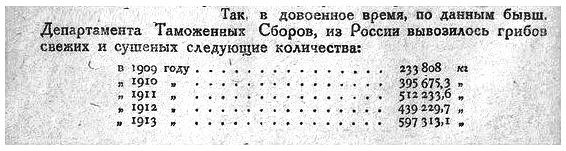

Постоянно возрастал экспорт грибов за границу. Основными покупателями были Австрия, Германия, Англия, Румыния и Китай. В книге Н.И. Полевицкого «Переработка грибов (консервирование, маринование, соление и сушение грибов)», изданной в 1933г. приводятся следующие данные:

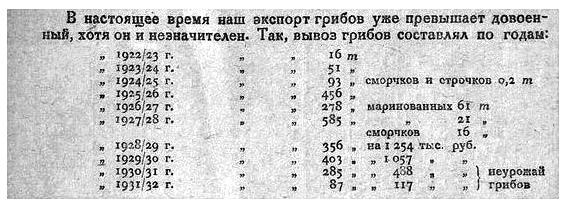

В первые годы после революции 1917 г. грибной промысел полностью рухнул. О грибах вспомнили только в начале 20-х годов. Молодое Советское государство остро нуждалось в валюте, и экспорт грибов стал непременной статьёй валютных поступлений в госказну. Объёмы экспорта так же можно посмотреть у Полевицкого:

О поставке грибов в Европу данных я не нашёл, а вот из шестнадцати главных статей советского экспорта в США, начиная с 1923 г. и до 1932 г., на долю грибов, в разные годы приходилось от 5,0 до 46,0 % платежей. Но не будем обольщаться процентами, понятно, что не на грибах в то время держался весь Российский экспорт. В денежном выражении доход от продажи грибов в США, в максимуме, достигал 313 тыс. долларов.

В эти же 20-е годы начинает развиваться грибоводство и в первую очередь – шампиньоноводство, а с 30-х гг. выстраивается централизованный сбор дикоросов — в том числе переработка и заготовка грибов по всей стране. Возникает широкая сеть грибоварен, где принимаемые у населения грибы обрабатываются и передаются на фабрики для приготовления консервов.

Сушёные грибы успешно реализуются через магазины «Центросоюза». В 1940 году в Народном комиссариате торговли СССР прошло совещание о мерах по обеспечению максимальной заготовки дополнительных продовольственных ресурсов, включая грибы. Были подняты закупочные цены, увеличили количество варниц для переработки грибов. А главное, каждой республике и области установили жесткие планы по их заготовке.

По всей стране прошла агитационная кампания в печати, в ходе которой сельских жителей агитировали больше собирать и сдавать заготовителям грибов. Пионеров и комсомольцев призывали отправиться в леса, обещая лучшим сборщикам премирование ценными вещами. Сбор грибов был организован и во время Великой Отечественной войны, тогда грибы стали хорошим подспорьем в питании и фронта и тыла.

В 50-е и до конца 60-х прошедшего века грибная индустрия медленно, но восстановилась. В магазинах на полках, вплоть до конца 80-х, всегда были в продаже разнообразные грибные консервы, а в потребкооперации сушёные белые грибы.

Однако восстановить грибные традиции дореволюционной России оказалось невозможно. В стране сплошного атеизма исчезла основа основ для неё — 195 постных дней в году, когда подавляющее большинство верующего населения не могло обойтись без грибов.

Сбор грибов в стране в те годы, которые называют застойными, власти всемерно поддерживали. Профсоюзные организации предприятий организовывали по выходным выезды на грибную охоту, большими тиражами издавались книги по грибной тематике: справочники по выращиванию грибов и микологии, грибной кулинарии, каталоги с изображениями грибов и их краткими описаниями, полевые руководства при сборе грибов и т.п.

В конце 80-х — начале 90-х система потребкооперации в большинстве регионов СССР распалась, и на грибном рынке случился провал — грибы в промышленных масштабах практически никто не заготавливал, консервные заводы переключились на овощи и фрукты, а на магазинных полках прочно обосновались шампиньоны с вешенками, которые по вкусовым качествам даже рядом не стояли с лесными грибами. Однако, население, на генном уровне помнящее вкус грибного супа, маринованных маслят и соленых груздей, вышло из этой ситуации самостоятельно и без больших потерь.

Грибные консервы собственного приготовления всегда были вне всякой конкуренции. Сегодня в магазинах нам предлагают китайские и корейские маринованные грибы. Честно говоря, есть их невозможно из-за запредельного количества уксуса. Наша консервная промышленность, противопоставить этой кислятине мало что может. Хотя есть и приятные моменты. Недавно попробовал Лукашинские солёные грузди, ну очень вкусные, практически как домашнего посола. Ещё стоят на полках маленькие коробочки с сушёными грибами, но цены… и кто их только придумывает.

Но, давайте не будем грустить о прошлом. Уверен, что лес ещё долго будет радовать нас своими дарами.

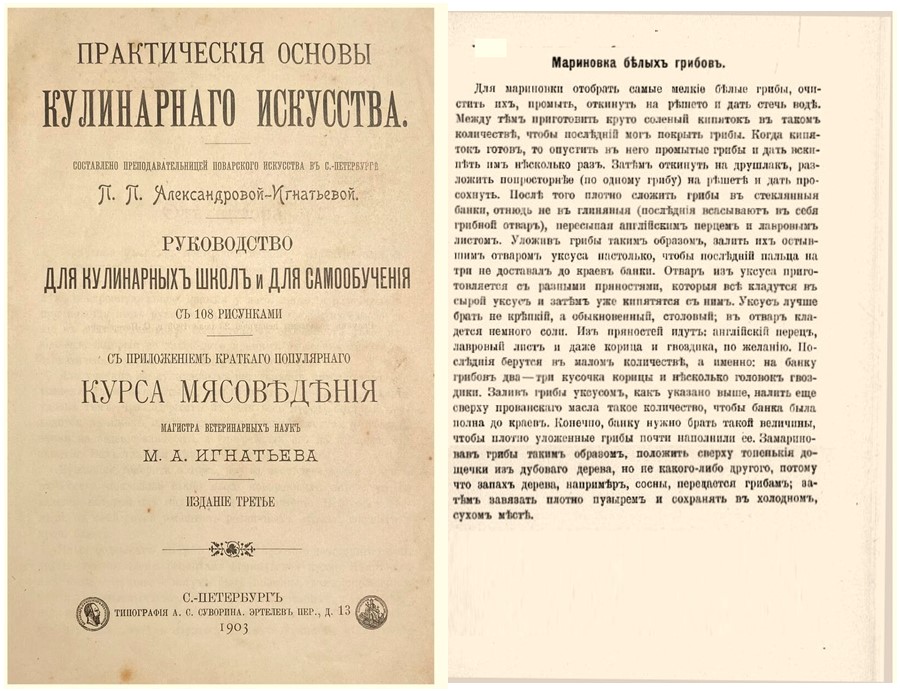

И напоследок, для любителей грибов, предлагаю старинный рецепт маринования белых грибов из кулинарной книги П.П. Александровой-Игнатьевой «Практические основы кулинарного искусства» 1903 г.

Автор: Владимир Гирин, фотографии предоставлены автором