В середине XVI века территория Урала была заселена различными народностями: коми-пермяками, коми-зырянами, удмуртами, марийцами, хантами, манси, башкирами, сибирскими татарами. Не будучи высоко цивилизованными, они жили в гармонии с природой и обладали своей собственной языческой верой.

С развитием горнозаводской промышленности на Урале возрастает численность православного населения. Все русские, приходившие в эти места, несли православную веру, традиции и культуру, и одновременно с крепостями закладывали храмы, без которых не мыслили своего существования.

Первым просветителем Урала по праву считается сомолитвенник преподобного Сергия Радонежского святитель Стефан Пермский. Прекрасно зная местный язык, он силою убеждения в короткое время обратил в православие большое число язычников.

В результате раскола Русской Православной Церкви в 1653 году связанного с реформой патриарха Никона, которая заключалась в нововведениях, направленных на внесение изменений в богослужебные книги и обряды, на Урал начали стекаться гонимые старообрядцы (раскольники), в основном из Москвы и Тулы.

В начале 1723 года на берегу реки Исети Вильгельм де Геннин начал строительство завода-крепости для переработки медной и железной руды, завод-крепость назвали Екатеринбургом.

Екатеринбург — многонациональный город

Каждому заводу в Российской Империи, согласно сложившихся традиций, полагался свой храм. Церкви возводили всем миром, на самых почетных возвышенных местах. Каждый храм называли в честь какого-либо христианского праздника или святого, день памяти которого называется храмовым престольным праздником.

Почти за два месяца до императорского указа, 1 октября 1723 года на левом берегу Исети, недалеко от плотины, сегодня это перекресток улиц Ленина и Пушкина, священник Тобольского полка Иван Ефимов освятил закладку первой церкви строящегося завода в честь святой великомученицы Екатерины. С этого времени небесной покровительницей Екатеринбурга стала святая великомученица Екатерина, а день ее памяти — 7 декабря — одним из главных праздников города, к которому приурочивались важнейшие события. Более 20 лет «Градо-Екатеринбургский Екатерининский горный собор» оставался единственным храмом нового города.

Надо сказать, что староверы, или как их называли кержаки, были трудолюбивыми и предприимчивыми, «шли прямо к намеченной цели: извлечь из своего занятия возможно большее количество денег, и поднимаются часто до высокой ступени практического образования, становятся обыкновенно самыми богатыми купцами, самыми ловкими рабочими». Старообрядцами на Урале были Демидовы, Строгановы, Яковлевы, также Зотовы, именитые екатеринбургские купцы Тарасов, Казанцев, Соколов, Баландин, Кудрявцев, Харитонов, Тупиков и многие известные в городе фамилии.

Население Екатеринбурга формировалось за счет переселенцев с Уктусского завода и окрестных крестьян. Среди строивших город солдат Тобольского полка, немало было принявших российское подданство шведских пленников. «По призыву» Петра I в Россию потянулись иностранные специалисты горного дела из лютеранской Саксонии — страны древних горнозаводских традиций. Служили в Екатеринбурге и немецкие учителя и врачи.

Русский царь гарантировал им свободу вероисповедания, и они ею воспользовались. Лютеранскую общину можно считать ровесницей города, лютеранином был сам Вильгельм де Геннин. С середины 1730-х годов появился и лютеранский пастор — единственный от Казани до Иркутска.

В Екатеринбурге с первых лет существования причудливым образом сплелись языки и веры. В результате смешения этносов начинает складываться очень своеобразная единая «горнозаводская культура». Она оказалась немыслимым сплавом православной крестьянской культуры с принципами индустриальной цивилизации Европы, потаённой культурой раскольников, маргинальной (отвергающей ценности и традиции сложившейся культуры и утверждающие свою собственную систему норм и ценностей) культурой каторжников и беглых, языческих верований вогулов, элементами которых они охотно делились с незваными гостями.

Не смотря на пестрый состав жителей города, в Екатеринбурге, за всю его историю, не было зафиксировано ни одного известного факта конфликта на религиозной почве. Старообрядцы и приверженцы официального православия, мусульмане, лютеране и католики, умели ужиться друг с другом и несли одну службу.

В 1726 году в двух верстах от Екатерининского завода вверх по течению Исети началось строительство старейшего на Урале Верх-Исетского металлургического завода и рабочего поселка, который долгое время назывался «завод», а потом Верх-Исетск.

На плане заводского поселка 1929 года обозначено четыре храма. С установлением в стране Советской власти церкви начали закрывать, судьба церквей Верх-Исетского завода сложилась по-разному.

Предзаводская площадь (площадь Субботников)

Предзаводская площадь (площадь Субботников)

Наша виртуальная экскурсия начинается на предзаводской площади — сегодня это площадь Субботников. Во время гражданской войны завод очень сильно пострадал — его домны погасли, и, чтобы запустить его снова, требовался невероятный трудовой подвиг. Таким подвигом стали субботники, в честь которых позже и была названа площадь. Она образована слиянием улиц Заводской, Кирова и Синяева, является главной площадью и историческим центром района.

Поскольку заводской поселок населяли выходцы из разных мест, то часто они ставили свои дома рядом, по принципу землячества. Так улица Синяева раньше называлась Матренинской. Это граф Воронцов, когда стал частным владельцем завода, вывез сюда своих крепостных из Матренинской волости Владимирской губернии. Их строения и образовали улицу Матренинскую.

На площадь выходят главные проходные завода. Трудно поверить, но согласно фотографии 1900 годов, раньше Верх-Исетский пруд был перед заводскими проходными, а по пруду ходили небольшие пароходы. Потом, вероятно, это место засыпали и организовали площадь.

Собор в честь Успения Пресвятой Богородицы

Собор обозначен на плане завода 1929 года под №1. В 1761 году была заложена деревянная церковь для Верх-Исетского завода, через два года ее освятили. До этого времени все жители поселка были прихожанами Екатерининского Горного собора, там проводились все ритуалы, от крещения до отпевания.

Строительство велось на средства владельца Верх-Исетского завода Алексея Яковлева. 17 марта 1838 года новый храм освятили, 11 мая 1912 года указом Священного Синода церкви присвоен статус собора.

При храме были две церковно-приходские школы, в 1895 году было открыто две школы грамоты.

Церковь не отличалась богатым убранством, в ней не было настенных росписей. Это косвенно подтверждается сведениями в книге «Приходы и церкви Екатеринбургской епархии» за 1902 год, где указано, что «из замечательных по древности церковных предметов, принадлежащих Успенской церкви, следует указать на оловянные сосуды и на две пары свадебных венцов, из коих одна пара железных и другая — жестяных. А из ценных предметов обращают на себя внимание сребро-позлащенные сосуды стоимостью до 2 тысяч рублей».

В сентябре 1920 года по решению местной власти была проведена опись имущества Успенского собора, а в 1923 году — изъятие ценностей. Судя по документам, иконостас в церкви был двухъярусный, на колокольне имелось 9 медных колоколов различной величины весом 511 пудов. Из собора были изъяты серебро и камни.

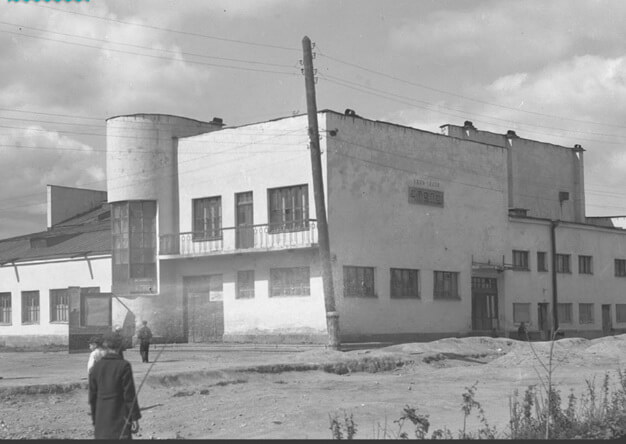

Храм перестал действовать в 1930 году в ходе компании по массовому закрытию церквей. Решение президиума горсовета было принято 17 февраля. Утверждалось, что в церкви будет открыта фабрика-кухня, затем дом культуры. Здание подверглось серьезнейшим перестройкам. Был уничтожен купол (сохранился только его барабан), разрушена колокольня, сделаны крупные пристрои и сооружены междуэтажные перекрытия, разделившие внутренние пространства собора на 4 этажа.

В 1940-х годах в здании был размещен хлебозавод №3, проработавший здесь 71 год. Он выпускал порядка 70 наименований хлебобулочных изделий и всегда наполнял пространство площади Субботников ароматом свежего хлеба. Рядом работал небольшой магазин, где всегда можно было купить что-нибудь, только что вынутое из печи.

14 октября 2013 года Божественная литургия впервые была совершена в самом соборе.

От Успенского собора идем мимо заводских проходных, на территории видно старинное здание заводской конторы. Вся застройка уходящей к пруду улицы Кирова по ее правую сторону сохранилась. А вот на месте деревянных домов левой стороны сейчас стоит Спортивный центр «Верх-Исетский». Поворачиваем на улицу Школьников, у берега пруда стоит храм.

Единоверческий храм во Имя Рождества Христова

Церковь обозначена на плане завода под №2. Конечно, на ВИЗе не обошлось без старообрядцев. Учреждение в 1800 году Единоверческой церкви стало «компромиссным» вариантом между православной и старообрядческой церквями и позволило государству потихоньку «вытягивать» прихожан из раскола.

При простом визите по внутреннему убранству никаких отличий старообрядческой церкви от православного храма не наблюдается. В помещении находятся алтарь со старинным темным иконостасом, привезенным и установленным из древней северной церкви, разобранной за ветхостью, очень красивые старинные иконы с резными в позолоте окладами, золото немного бронзового оттенка.

Разница состоит в обрядах, и перстосложение — крещение двумя пальцами, одна из отличительных особенностей старообрядцев, которую они не считают просто формальностью. «Мы сохранили то православие, которое было на Руси изначально, от апостола Андрея Первозванного. Мы просто несём то, что было нашими предками принято, без изменений. Мы сохранили то, что изначально было принято» — говорит отец Павел.

В советское время здесь располагался музей истории Верх-Исетского металлургического завода. Во дворе церкви, под открытым небом, размещались старинные станки и инструменты завода, а также некоторые виды продукции.

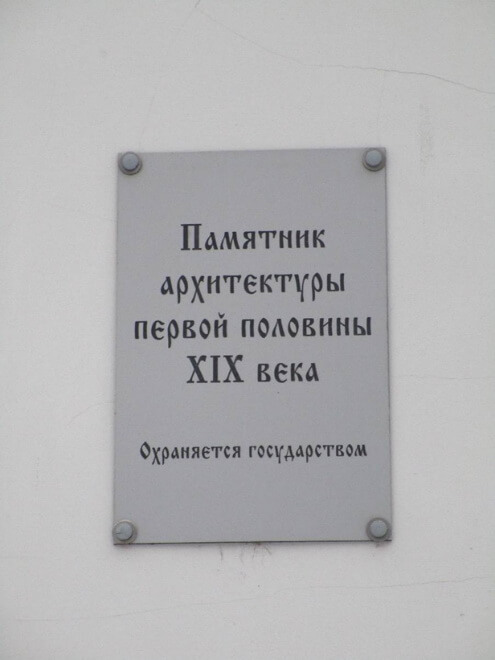

С 1999 года церковь вернули старообрядцам. Музей из нее переехал. Сейчас здание оформляется в собственность Русской Православной старообрядческой церкви. Здание церкви является памятником архитектуры первой половины XIX века, охраняется государством.

Большую часть времени она закрыта на замок, службы здесь идут в предпраздничные церковные дни и по воскресениям, храм вмещает около 250 человек.

По дороге вдоль заводской ограды, выходим на улицу Бебеля. На высокой горе видны здания завода «Уралкабель». Раньше на этом месте возвышалась Нагорная церковь всех Святых.

Нагорная Церковь всех Святых, Всесвятская

Церковь обозначена на плане завода под №3. Была построена в 1813 году изначально из дерева при кладбище Верх-Исетского завода, затем на деньги владельцев завода Яковлевых перестроена на каменную, в 1822 году освящена. Церковь располагалась на самой высокой точке завода и заводского поселка и именовалась Всесвятской Нагорной. Автором проекта считают М.П. Малахова.

Никольская церковь

Церковь обозначена на плане завода под №4. На фотографии 1909 года Сергея Прокудина-Горского выделяется Никольская церковь.

Александр III подарил храму икону из вагона, в котором находилась царская семья во время крушения.

11 февраля 1885 года с согласия императора Александра III из обширной Пермской епархии была образована Екатеринбургская епархия, возможно в честь такого великого события для христиан и была заложена церковь Николая Чудотворца – покровителя путешественников.

В 1930-х годах здание Никольской церкви разобрали, из ее кирпичей сложили конструктивистский кинотеатр «Сталь», а площадь никуда не делась — тут по-прежнему кипит базарная жизнь «Птичьего рынка».

Традиция строительства обыденных храмов была утрачена более 400 лет назад. Связана она была с объединением народа. Построить храм за сутки могли только всем миром, когда практически каждый житель селения принимал участие в стройке. Первый обыденный храм был построен в 996 году Князем Владимиром во Владимирской области, а последнее упоминание о строительстве обыденных храмов — 1564 год, город Вологда. Обычно в строительстве принимали участие князья и другие представители знати.

21 сентября в 9.00 в годовщину Куликовской битвы и в рождество пресвятой Богородицы церковные служители, организаторы проекта, а также все неравнодушные горожане под руководством опытных строителей начали строить деревянный храм на том месте, где был он раньше. Конечно, невозможно полностью воздвигнуть храм за один день. Фундамент, элементы крыши, маковка, крест были готовы заранее, надо было просто собрать все заготовленные части. Закладка храмового камня сопровождалась соответствующей церковной службой. Сразу после сборки, утром 22 сентября, в храме прошла первая служба. Внутренняя отделка проведена была после окончания акции.

Авторы статьи: Сулин Мечислав и Гареева Анна

Руководитель: Т.Н. Лыхина,

педагог дополнительного образования ЦВР «Новая Авеста»

Карта маршрута

[booking_product_helper shortname=»deals finder — yekaterinburg»]

Библиографический список

- Бердников Н.Н. Город в двух измерениях. — «Уральский рабочий» 1979. – 112с.

- Верх-Исетский район. Мы на улицах этих росли… Составитель и редактор Н.П.Вахрушева. — ОАО «ИПП «Уральский рабочий», 2006. – 79с.

- Екатеринбург, путеводитель. – Екатеринбург: МБУ «Столица Урала», 2015. – 120с.

- Екатеринбург: Листая страницы столетий (1723 – 2008). 2-е издание, исправленное и дополненное. – Екатеринбург: ИД «Сократ», 2008. – 240с., ил.

- Екатеринбургская епархия [Электронный ресурс]. — Режим доступа: https://www.ekaterinburg-eparhia.ru/

- За сутки ближе к Богу: в Екатеринбурге 21-22 сентября воздвигнут обыденный православный храм [Электронный ресурс]. — Режим доступа: https://dereksiz.org/obidennie-hrami-106-publikacij-8-pechatnih-4-video.html?page=17

- История главного храма Екатеринбурга — Собора святой великомученицы Екатерины [Электронный ресурс]. — Режим доступа: https://www.ekaterinburg-eparhia.ru/news/2016/12/06/11816/

- История: 255 лет назад началось возведение собора, ставшего позже Успенским [Электронный ресурс]. — Режим доступа: https://www.ekburg.ru/news/24/61015-istoriya—let-nazad-nachalos-vozvedenie-sobora—stavshego-pozzhe-uspenskim/

- Музей истории Екатеринбурга [Электронный ресурс]. — Режим доступа: https://xn--80aacihbsaadt3bf2agdeshz.xn--p1ai/page391434.html

- Новости 66.ru/ Здесь было кладбище и церковь Нагорная Всех Святых [Электронный ресурс]. — Режим доступа: https://66.ru/news/society/175907/

- Новости Е1. ru [Электронный ресурс]. — Режим доступа: https://www.e1.ru/text/spool/news_id-460463.html

- Старообрядчество на Урале [Электронный ресурс]. — Режим доступа: https://alexandranikin.blogspot.com/2015/07/blog-post_14.html

- Собор в честь Успения Пресвятой Богородицы [Электронный ресурс]. — Режим доступа: https://www.sobor-uspenie.ru/default.aspx?mname=main

- Фотоальбом «История в фотографиях». – Екатеринбург: Некоммерческая организация – Фонд «Фонд развития фотографии», 2014. – 208с.; ил.

Нагорная церковь, первое фото — ошибка, на снимке Толстиковская церковь (была на на нынешней улице Разина).