Продолжаем публикацию статьи Сергея Алексеевича Васёва.

Часть IV. Чермозский завод в годы Советской власти

Послевоенная разруха

Непрерывное производство на заводе было возобновлено 30 июня 1919 года.

В 1917-1918 и 1921-1922 хозяйственные годы (хозяйственный год начинался 1 ноября) завод имел наименьшие показатели производственной активности (в 1918-1921 годы завод фактически не работал).

В.И. Чуприянов пишет: «Практически до введения НЭПа (новой экономической политики, когда начался рост частной инициативы – С.В.) Чермозский завод в полном смысле этого слова прозябал. Рабочие, чтобы выжить, изготовляли железные печки, ведра, лопаты, посуду, используя оставшиеся на заводских складах запасы кровельного железа (можно сказать, что они предвосхитили создание цеха ширпотреба, что произошло в 1935 году). С помощью членов своих семей эту продукцию рабочие переправляли разными путями в окрестные деревни и села, где выменивали на зерно, муку, картофель, овощи, мясо и другие продукты питания. Выручали также лес и вода, где собирали грибы, ягоды, ловили рыбу.

Весной 1921 года началось оживление в Чермозском затоне (на Усть-Чермозе), где начали ремонтировать суда».

Далее Валентин Иванович пишет: «Чермозский завод официально вернулся в число действующих предприятий в ноябре 1921 года. Еще в октябре того же года закрутились валы крупносортного (сутуночного) и листопрокатного станов, а 9 декабря пущен мартен, закончен перенос машины Свидерского к крупносортовому стану.

К концу 1921 года на Чермозском заводе насчитывалось уже 1117 рабочих и 113 служащих. Но показатели выполнения производственной программы за октябрь-ноябрь 1921 года были еще не очень утешительными.

Тем не менее, по итогам 1921-1922 года в Пермском промышленном районе Чермозский завод вошел в число 6 предприятий (также Пашийский, Майкорский, Теплогорский, Добрянский и Полазнинский), которые выдавали хоть какую-то продукцию, в то время как остальные 7 работали без результата, а еще 3 вообще не работали (Бисерский, Александровский, Кизеловский).

Завод нес непредвиденные расходы материальных средств на ремонт заводских помещений, замену крыш заводских корпусов и ремонт фундаментов заводских зданий. Наблюдался большой процент износа паровых двигателей, падения КПД паровых турбин до 50 процентов и другое».

В.И. Чуприянов продолжает: «Из заводов, расположенных на водных путях сообщения, в числе действующих был оставлен только мощный Чермозский завод».

Постепенное восстановление деятельности завода

В начале 1920-х годов на заводе были попытки возродить некоторые вспомогательные производства. Так, в 1924 году вновь попытались наладить гвоздарное производство, но опять неудачно.

Металлургическая промышленность Пермской губернии была объединена в Пермский горнозаводский трест. Впоследствии из него был выделен Прикамский металлургический округ – «Камметалл», в который вошли Майкорский, Чермозский, Пожевской, Добрянский, Полазненский и Юго-Камский заводы. Управление «Камметалла» в 1923-1928 годы находилось в Чермозе.

К 1928 году завод достиг и даже превысил показатели 1914 года.

После восстановления работы Чермозского завода и расширения его производства происходило увеличение рабочих мест. На завод вновь начали устраиваться крестьяне сельских населенных пунктов не только образованного в январе 1924 года Чермозского административного района, но также соседнего Ильинского (позднее – Пермско-Ильинского) района.

Описание Чермозского завода в 1928 году: «Чермозский железоделательный завод, входящий в состав треста «Уралмет». На нем занято около 1900 работающих, завод имеет 2 мартена, 2 вагранки, 1 отражательная печь, 1 сутуночный стан, 5 кровельных клетей».

Начало развиваться в Чермозе и профессиональное образование, готовившее специалистов по рабочим специальностям для завода. В 1924 году открыли школу фабзавуча (позднее она стала называться школа ФЗО № 28) (фото 10).

В 1928 году завод стал именоваться Чермозский металлургический завод.

Заводская железная дорога

В советское время завод продолжал использовать дрова, из которых производили древесный генераторный газ, потреблявшийся в качестве топлива в «горячих» цехах, в первую очередь в мартеновском. В 1928 году на базе лесного отдела завода было создано самостоятельное предприятие лесной промышленности — Чермозский леспромхоз. Главное задачей его производственной деятельности была заготовка дров для завода. Дрова заготовлялись лесными (лесозаготовительными) участками леспромхоза – Каргинским, Ивановским (с 1951 года – Ерёминским), Катаевским (существовал примерно до 1940 года), Онинским, Напарьинским (в 1938 году его вместе с плотиной и автомобильным гаражом выделили в самостоятельное предприятие — Напарьинский механизированный лесопункт, просуществовавший до августа 1944 года, когда он влился в Чермозский леспромхоз). Зимой дрова накапливались по берегам р. Чермоз. А в период навигации сплавляли молевым сплавом по р. Чермоз до Онинской поперечной запани на Усть-Напарье, далее баржами и плотовым способом за пароходом по Чермозскому пруду до плотины завода. Дровяную древесину они передавали заводу на плотине, где находилась дроворазделка, а деловая древесина с 1950 года на балиндере грузилась в вагоны.

На плотине дрова пилили на чурки длиной в 1 метр, а затем кололи при помощи дроворазделочных агрегатов (в 1955 году их было 5 — 3 стационарных механических колуна и 2 переносных) и доставлялись в цеха завода, где использовались как источник генераторного газа для мартеновских печей и в других целях.

Развивалась заводская железная дорога (из-за узкой ширины колеи в 610 и 750 мм её называли узкоколейная железная дорога, УЖД). К построенной еще до революции восточной ветке (сначала между Верхним и Нижним заводом, затем до Усть-Чермоза) в 1940 году добавилась южная, до поселка Торфоболото, по которой на завод доставлялся торф, также использовавшийся в качестве топлива.

В 1944 году началось строительство западной ветки. Западная ветка заводской железной дороги протянулась от территории завода вдоль северного побережья Чермозского пруда до Увала. После ликвидации завода ветку передали Чермозскому леспромхозу. Дальше на запад, в лес, уходила уже леспромхозовская ветка УЖД. Она была построена в 1939-1945 годы и протянулась на десятки километров. Данная ветка эксплуатировалась структурным подразделением Чермозского леспромхоза, которое называлось «Пожевская УЖД»

Об истории заводской и леспромхозовской железных дорог, а также о речном транспорте автор данной статьи уже писал в статьях «Пригородные поездка Чермоза» и «Речные пристани Чермоза» в Ильинской газете «Знамя».

1920-40-е годы

В 1920-1940-е годы основная продукция Чермозского металлургического завода — мартеновская сталь, литье, кровельное и тонколистовое железо, комбайновый лист.

В 1920-40-е годы на заводе вводились некоторые технические улучшения. Устанавливалось новое оборудование, иностранное — в основном производства Германии (1920-е годы). Например, паровая машина фирмы «Вольф» для стана сутуночного цеха, изготовленная в 1926 году и установленная в 1927 году; две гидротурбины системы «Фрэнсис» для листопрокатного цеха установки 1923 года; паровая машина системы Свидерского в 1925 году и паровая машина системы «Рихард Поль» в 1929 году для заводской электростанции.

Также устанавливалось оборудование, которое завод производил самостоятельно.

В статье Г.И. Верёвкина «Первый самолёт в Чермозе», опубликованной в сборнике «Чермоз: вчера, сегодня, завтра» (Материалы научно-практической конференции, посвященной 300-летию города Чермоза 28-29 июня 2001 года (Пермь 2002, 144 с.)) приводится воспоминания известного в своё время писателя Бориса Пильняка, посетившего Чермозский завод в 1925 году: «Утром я пошел на завод, смотрел как из кусков чугуна («подового», «изложницы») почти вручную, почти первобытно, почти как при Петре, выковывают кровельное железо. В мартене, конечно, лежит кусок солнца, туда надо смотреть через синие очки. Но солнце мартена становится простою серою болванкой. Болванку эту разогревают в цехе, и с помощью десятка рабочих и прокатного стана красное тесто железа раскатывают в длинные полосы, как хозяйка, когда она хочет такими полосами покрыть пирог. Потом эти свитки нарежут на куски вручную. И куски пойдут в железопрокатный цех…

На заводе тесно, копотно, всё старо, всё завалено мусором, вагончики таскают лошадки. Мне сказали, что завод работает, превышая установленную норму, и что программа на следующий год трижды увеличена».

Развивался заводской транспорт, как уже говорилось выше, особенно железнодорожный, приобреталось новое оборудование для электростанции, парового хозяйства.

Но коренных изменений в оснащении оборудованием и в используемых основных производственных процессах не происходило. Сохранялись устаревшие, во многом ещё дореволюционные, оборудование и технологии, существовала высокая доля физического труда и очень тяжёлые условия его применения. Мощность оборудования была сравнительно небольшой.

Модернизация завода проведена не была. На фоне современных заводов, построенных на Урале в годы первых пятилеток, Чермозский металлургический завод выглядел безнадежно устаревшим. Но применение старых технологий позволяло производить металл высокого качества.

Формирование социальной сферы завода

В советское время завод прочно вошёл во все стороны жизни Чермоза.

Стало уделяться много внимания созданию благоприятных условий для работы и отдыха рабочих и служащих, воспитанию их детей, укреплению здоровья.

В 1920-30-е годы сформировалась социальная сфера Чермоза, большей частью она находилась на балансе (содержании) металлургического завода.

Ещё в 1919 году в Чермозе были открыты первые детские ясли. В 1926 году для них построили отдельное здание на углу улиц Советская и Комсомольская (здание снесено в 1980-е годы). В 1928 году — открыт заводской санаторий, где лечили больных с лёгочными заболеваниями (уже после ликвидации завода на его базе была открыта туберкулезная больница). В 1929 году открыт первый в Чермозе детский сад, он разместился в здании рабочего клуба, который находился на углу современных улиц Ломоносова и Лазаревых. После пожара в 1934 году, уничтожившего здание клуба, детский сад перевели в здание по ул. Ленина, 51, он стал детским садом № 4.

На баланс завода в 1930-е годы были поставлены новые детские сады, в которых воспитывались дети рабочих и служащих завода, клуб металлургов (с двумя библиотеками), Дом отдыха на культбазе (1931) (после 1956 года — пионерлагерь), сад металлургов (сейчас городской сад), сквер металлургов (сейчас сквер вокруг церкви), спортполе (стадион), красный уголок на Усть-Чермозе и другие объекты.

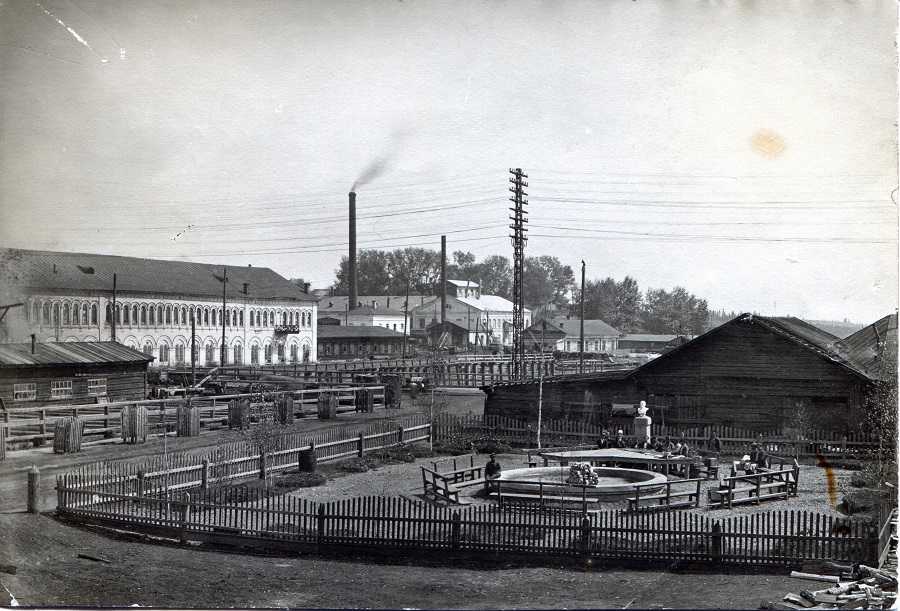

Условия для отдыха организовывались и на территории завода, например, была создана зона отдыха. На фотографии слева вблизи находится здание механического цеха, а слева вдали – огнеупорный цех завода.

Даже свою жизнь чермозяне сверяли по заводским гудкам. Их последовательность и продолжительность давали отсчет времени местной жизни.

Планы по строительству ГЭС на Каме в 1930-е годы

В начале 1930-х годов у руководства СССР зародились планы строительства гидроэлектростанции на р. Каме в районе Лёвшино для обеспечения электроэнергией строящихся промышленных предприятий Прикамья. Были проведены необходимые изыскания в районе предстоящей зоны затопления.

Первоначально планировалось Чермозский металлургический завод остановить и демонтировать в 1939-1940 годы. К счастью, этим планам в те годы не суждено было осуществиться. Тем самым Чермозский и ряд других старых заводов Прикамья получили возможность проработать еще почти два десятилетия и внести свой посильный вклад в дело разгрома немецко-фашистских захватчиков. А Чермоз получил отсрочку от надвигавшейся катастрофы.

Для многих крестьян, которые во время проведения массовой коллективизации в начале 1930-х годов не захотели вступать в колхозы, возможность устроиться на работу на Чермозский металлургический завод (и на другие работавшие ещё тогда старые заводы) и леспромхоз стала благом. И не только для крестьян Чермозского, но также соседнего Пермско-Ильинского и других административных районов пермского (в 1940-1957 годы — молотовского) Прикамья. В 1930-е годы прошла очередная волна переселения в Чермоз крестьян расположенных окрест сёл и деревень.

Завод в годы первых пятилеток

В годы первых пятилеток и индустриализации страны (1929-1941) рабочие завода принимали активное участие в социалистическом соревновании, и нередко завод занимал передовые места среди родственных предприятий Урала, не смотря на устаревшее оборудование и тяжелые условия труда на предприятии

В 1939 году завод именовался Государственный Союзный (т.е. союзного подчинения — С.В.) Чермозский металлургический завод.

Чермозский завод накануне Великой Отечественной войны

Назывался Чермозский металлургический завод Наркомата чёрной металлургии СССР.

Структура завода по состоянию на 20.04.1940 года:

Производственная часть –

- Мартеновский цех 201 человек

- Копровый цех 61 человек

- Сутуночный цех 106 человек

- Листопрокатный цех 361 человек

- Листоотделочный цех 302 человек

- Центральная электростанция и подстанция 154 человек

- Паросиловой цех 52 человек

- Железная дорога и автотранспорт 168 человек

- Кузнечно-механический цех 27 человек

- Цех ширпотреба 108 человек

- Сталелитейный цех 15 человек

- Ремонтно-строительный цех 58 человек

- Чугунно-литейный цех 46 человек

- Огнеупорный цех 59 человек

Итого: 1718 человек

(производственные рабочие и служащие)

Другие структурные подразделения завода и объекты, находившиеся на его содержании:

- Заводоуправление (размещалось в здании современного муниципального музея) (включая бухгалтерию, плановый отдел, отдел технического контроля).

- Химлаборатория (в Запильне, на берегу р. Чермоз, здание попало в зону затопления и снесено), технический отдел.

- Торфоразработки (находились на Золотом болоте, южнее Подгоры, по Ильинскому тракту).

- Дроворазделочный цех (находился северо-западнее заводской плотины).

- Камская перевалочная база (находилась в поселке Усть-Чермоз).

- Конный транспорт.

- Заводская пожарная охрана (располагалась восточнее современного жилого дома по ул. Ломоносова, 6 и обслуживала не только завод, но и весь Чермоз).

- Жилищно-коммунальный отдел (обслуживал имеющиеся у завода жилищный фонд, социально-культурные и административные здания).

В 1946 году на балансе завода находилось ___ зданий и ___ жилых домов и бараков в самом Чермозе и административно входивших в его состав посёлков (Нижний завод, Усть-Чермоз, Торфоболото), а также в посёлке Трудпосёлок, где до второй половина 1940-х годов жили только спецпереселенцы (репрессированные).

- Подсобное хозяйство (обеспечивало овощами, картофелем и мясом заводские столовые).

- Детские сады (в 1940 году – 3, в 1949 — 5).

- Клуб металлургов с двумя библиотеками (профсоюзной (рабочей) и технической) (размещался в современном здании церкви Рождества Богородицы).

- Сквер около клуба (около здания церкви), сад металлургов (современный городской сад), спортполе (стадион), Дом отдыха на культбазе (после 1956 года, — загородный детский лагерь имени И.У. Бутырина).

Чермозский завод в годы Великой Отечественной войны

22 июня 1941 года началась Великая Отечественная война. Вся страна превратилась в единый военный лагерь. Лозунг «Всё для фронта, всё для победы!» стал главным смыслом жизни и деятельности фактически всех советских людей. Чермозский металлургический завод принял активное участие в деле достижения Победы над сильным и страшным врагом – гитлеровской Германией и её союзниками.

Началась мобилизация на фронт военнообязанных многих возрастов. С завода в РККА (Рабоче-крестьянскую Красную армию) с завода ушло за предвоенные полгода 1941 года 41 человек. Далее: 22-30 июня 1941 года – 33, в июле — 192 (правда, 15 вернули как нужных на заводе специалистов), августе – 90, сентябре – 56, октябре – 76 (в т.ч. 1 – в польскую армию (генерала Андерса)), ноябре – 69, декабре – 21 человек. За весь 1942 год были мобилизованы 165 человек (наибольшее количество: январь – 42, декабрь — 28), 1943 год – уже 85 (апрель — 15), за 1944 год – всего 20 и за 5 месяцев 1945 года – 13 человек. В общей сложности за время войны с Чермозского металлургического завода было призвано в РККА порядка 830 человек (при числе работающих на заводе 2910 человек в 1940 году и 3611 человек в 1945 году), в том числе в самое трудное для страны время с завода ушли на фронт 702 человека.

С началом Великой Отечественной войны важной задачей стало выполнение предприятиями специальных заказов по выпуску продукции для фронта. На Чермозский металлургический завод легла наибольшая нагрузка. Завод получил спецзаказ на прокат броневого листа (который использовался для обеспечения защиты бронекатеров и бронепоездов), а также листа, используемого для создания панцирей для защиты солдат (сами панцири изготовлялись на Лысьвенском металлургическом заводе и явились прообразом современного бронежилета)), на литье малогабаритных сборных чугунных печек (для отопления фронтовых блиндажей и землянок). Завод изготовлял корпуса для авиабомб. Также предприятие производило корпуса и стабилизаторы для снарядных мин, косячки (подковки) для армейских сапог.

В третий раз за свою историю Чермозский завод принял активное участие в производстве военной продукции для защиты Родины в тяжёлое военное лихолетье.

Не прекращался выпуск и мирной продукции, например кровельного железа и комбайнового листа. Срочность выполнения фронтовых заказов заставляла оперативно решать вопросы обеспечения завода сырьем и древесным топливом и отправки готовой продукции. Были созданы условия для бесперебойного обеспечения завода древесным топливом. Кроме традиционно используемой в летний период Камской перевалочной базы, уже с первыми заморозками организовывалась зимняя ледовая дорога до Добрянки (протяженностью 42 км), что обеспечивало своевременную отправку фронтового заказа.

Завод добивался высоких производственных показателей и роста выпуска продукции.

Так, с 1940 по 1945 год производство стали увеличилось с 40769 до 53117 тонн (составило 133 %), проката с 19740 до 35720 тонн (181 %), в т.ч. кровельного железа с 13997 до 14430 (103 %), а стоимость валовой продукции с 6928 до 11069 тыс. рублей (160 %). Численность производственных рабочих увеличилось с 1688 до 2363 человек (139 %).

Но высокие результаты достигались не за счёт внедрения нового оборудования и новейших технологий, а благодаря трудовому героизму чермозских рабочих, трудившихся в неимоверно тяжелых условиях на устаревших технике и оборудовании.

Много внимания уделялось подготовке трудовых кадров для завода. Множество квалифицированных рабочих ушли на фронт. Их место заняли ветераны, женщины и подростки. Большое значение имело обеспечение деятельности профессиональных учебных заведений Чермоза – РУ-18 и школы ФЗО № 28.

РУ (ремесленное училище, прообраз ПТУ) № 18 было основано осенью 1941 года и размещалось в двухэтажном здании будущего жилого корпуса Чермозской специальной коррекционной школы (до училища там находилась школа ФЗО № 28). Училище готовило вчерашних школьников (поступали юноши и девушки, в основном в возрасте 13-15 лет) по различных рабочим специальностям, необходимым на металлургическом заводе. В военные годы в училище насчитывалось от 200 до 400 (в среднем – около 300) учащихся. За время учебы, которая продолжалась 2 года, они изучали как общеобразовательные так и специальные дисциплины и проходили производственную практику, во время которой овладевали основами рабочего мастерства.

Школа ФЗО (фабрично-заводского обучения) № 28 размещалась в годы войны в бараках поселка Торфоболото (в 3 км от завода, в 1 км южнее Подгоры по Ильинскому тракту). Школа была основана еще в 1924 году для подготовки специалистов по рабочим специальностям для завода. Здесь в военные годы обучалось по 150-190 человек, как вчерашних школьников, так и уже взрослых людей. За период полугодового обучения они получали рабочую специальность. Большое внимание в школе ФЗО уделялось приобретению практических навыков.

Мобилизация молодежи в указанные учебные заведения проводились не только среди жителей района, но и жителей других областей СССР. Так, в 1942 году в РУ № 18 была мобилизована группа подростков из Калининской области, а в 1943 году в ФЗО № 28 — из Вологодской области.

Мальчишки и девчонки возрастом по 13-16 лет, учащиеся РУ и ФЗО, не только учились. Буквально половина времени у них проходила в цехах завода, где они работали по 6 часов наравне со взрослыми, стойко переносили с ними все тяготы войны и внесли свой вклад в достижение Победы.

Широко поводился сбор средств в Фонд обороны, предназначавшихся для закупки военной техники. По данным краеведа Валентина Ивановича Чуприянова, только жители Чермоза сдали своих личных сбережений в Фонд обороны на сумму в 5 млн. рублей. Чермозский завод сдал на самолеты 210 тыс.

В 1944 году Чермозский металлургический завод направил 150 тонн сверхпланового проката кровли в фонд восстановления исторических памятников города-героя Ленинграда. Сверхплановый прокат направлялся и для восстановления разрушенных городов Украины и Белоруссии.

9 мая 1945 года на городской площади в Чермозе состоялся митинг, посвященный Победе советского народа в Великой Отечественной войне.

Казалось, что всё страшное уже позади, впереди ждёт счастливая мирная жизнь.

Послевоенные годы

Чермозский металлургический завод, его рабочие и служащие достойно выполнили поставленные перед ними задачи по обороне Родины в тяжелое военное лихолетье. После окончания Великой Отечественной войны, согласно материалам Чермозского музея, 140 заводчан были награждены орденом Ленина, а 22 из них – также орденом Трудового Красного Знамени. Среди них были и жители Пермско-Ильинского района, трудившиеся в годы войны на заводе.

Из войны завод вышел с сильно изношенным оборудованием, которое зачастую не ремонтировалось ещё с дореволюционных времён. Но, не смотря на это, он продолжал давать высокие результаты выпуска продукции.

Последние годы своей производственной деятельности Чермозский металлургический завод достиг наивысших показателей. Завод словно хотел показать, что он еще на многое способен, что его необходимо сохранить и дать возможность работать дальше, принося своей деятельностью пользу стране, а чермозян обеспечивать работой. Имелись даже планы постройки дамбы, которая бы оградила заводские корпуса от вод планируемого Камского водохранилища. Но им не суждено было осуществиться. Завод был обречен на ликвидацию.

В 1954 году завод назывался Союзный Чермозский металлургический завод и именовался так до своего закрытия.

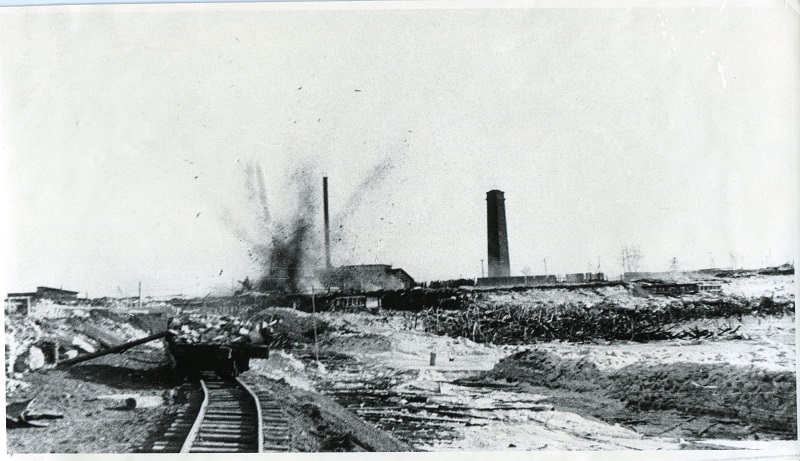

Чермозский металлургический завод прекратил свою производственную деятельность 3 декабря 1955 года. Начались работы по разборке зданий и демонтажу заводского оборудования.

27 февраля 1956 года в 10 часов утра около завода собрался фактически весь Чермоз. Прозвучал последний заводской гудок, он длился 20 минут. Его звук воспринимался как последний надрывный стон умирающего Чермозского металлургического завода. Словно завод прощался с Чермозом и с заводчанами. А чермозяне пришли проститься со своим заводом-кормильцем, у многих на глазах стояли слёзы.

Чего ожидать и что будет дальше, тогда никто не знал. Но чермозяне были уверены, что родная Советская власть не оставит Чермоз в беде, ведь завод и Чермоз столько сил и жизней своих жителей отдали на её защиту и процветание.

К сожалению, Советская власть Чермоз фактически позабыла. Создается впечатление, что последствия постигшей его катастрофы мало кого тогда (и позднее тоже) волновали, кроме самих чермозян. На заводе незадолго перед его закрытием трудилось 3200 человек, а население города составляло 16000 человек (по другим имеющимся данным – 18000). Теперь они лишались работы, а население города всего за несколько лет сократилось более чем на 7000 человек. Чермозские рабочие и служащие пополнили состав трудовых коллективов предприятий фактически всего Урала или трудоустраивались на предприятия самого Чермоза, но таких возможностей было очень мало. Новых рабочих мест в самом городе фактически не было создано, лишь перенесённый в город в 1957 году новый Городищенский рейд дал их некоторое количество (в 1966 году здесь работало всего порядка 300 человек). Даже в 1966 году в Чермозе насчитывалось 527 человек, не имеющих работы (безработных), в т.ч. 204 мужчины, и это в советское-то время! Десятилетие (а реально гораздо больше) о городе, который лишился своей надежды и опоры, о постигшей его трагедии «наверху» предпочитали не вспоминать.

4 ноября 1959 года вышел Указ Президиума Верховного совета РФФСР об упразднении Чермозского административного района (и еще 10 других районов). Город Чермоз с 5 сельскими советами (Усть-Косвинским, Романовским, Кыласовским, Ивановским и Каргинским) вошёл в состав Ильинского административного района, Майкорский и Пожевской сельсоветы вошли в состав Юсьвинского района, Нижне-Луховской – Добрянского района, а часть территории на северо-востоке – в состав Березниковского района.

Для Чермоза начались чёрные дни. Безработица, рост правонарушений, безнадёжность, отсутствие видимых перспектив. Надежды чермозян на то, что родная Советская власть о Чермозе позаботится, не оправдались. Только благодаря усилиям самих чермозян, после поездки в 1966 году в Москву, в ЦК КПСС В.В. Спешкова и П.М. Кузнецова в Чермозе начали понемногу происходить изменения к лучшему.

А первая половина 1956 года была заполнена завершением работ по демонтажу заводских корпусов и оборудования, переносом в возвышенную часть Чермоза многих сотен домов и зданий из зоны затопления. Заводское оборудование перевозили на другие заводы Урала. Так, чермозский заводской гудок вместе с частью оборудования заводской электростанции оказались в Лысьвенском металлургическом заводе.

К июню 1956 года всё было закончено. Бывшая территория завода была очищена от остатков заводских корпусов, превратившихся в строительный мусор.

Заводская плотина была взорвана, для её разрушения пришлось приложить немало усилий, ведь корпус плотины из лиственницы за многие годы её существования буквально окаменел. Из остатков плотины был устроен причал общегородского назначения.

К июню 1956 года воды Чермозского заводского пруда полностью соединились с водами образованного Камского водохранилища.

Так прекратил свое существование Чермозской металлургический завод, всего 9 лет не дожив до своего 200-летнего юбилея.

Период существования Чермозского металлургического завода канул в Лету. Но своей жизнью и деятельностью, своими успехами и достижениями завод внёс неоценимый вклад в дело развития Родины и её экономики.

Завод прекратил своё существование, но осталась память, которую важно бережно хранить для потомков. В том числе и как связь с лучшими временами в истории Чермоза.

Автор: Сергей Алексеевич Васёв

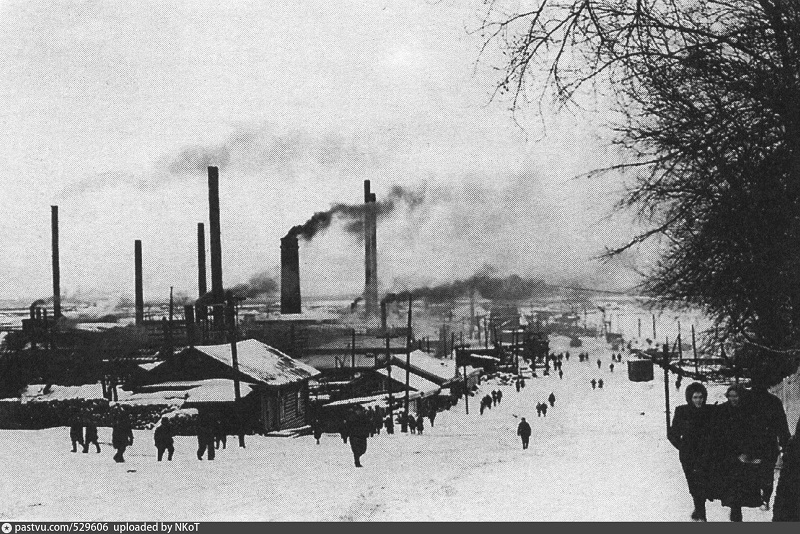

Обложка — Вид на завод с горы. 1950 год.