Продолжаем публикацию статьи Сергея Алексеевича Васёва.

Часть III. Чермозский завод при Абамелек-Лазаревых

Завод в пореформенное время

В середине 1870-х годов в руководящем составе хозяйства происходили важные изменения. Семен Давидович Абамелек-Лазарев после смерти своего тестя Христофора Екимовича Лазарева (в 1871 году) и выдела доли по разделу его имущества сестрам его супруги Е.Х. Абамелек-Лазаревой (в 1873 году) стал, по сути, независимым руководителем хозяйства. На смену бывшего крепостного управляющего Пермским имением он приглашает энергичного горного инженера Н.Н. Новокрещенных, а также несколько молодых руководителей заводов.

Как пишет А.С. Грузинов, для развития выделки и проката пудлингового железа усиливалась паровая энергетика, в результате чего энерговооруженность заводов увеличилась. Прирост энерговооруженности составил 632 л.с., 73% (462 л.с.) приходился на Чермозский завод. С начала 1860-х годов до 1875 года … здесь устроены 3 турбины и 4-5 паровых машин, а в 1875-1880 годы – около 5 паровых машин, не менее 7 турбин (в т.ч. 3 «турбинные колеса Жирарда»), а также более совершенные металлические вододействующие колеса.

По данным горнозаводской статистики, согласно которой количество вододействующих колес на Чермозском заводе с конца 1850-х — начала 1860-х годов к 1882 году сократилось с 33 до 15, паровых машин – возросло с 2 до 8, а также появилось 2 локомобиля и 8 турбин. Можно приблизительно считать, что по этому заводу прирост энерговооруженности происходил равномерно, т.е. как до, так и после 1875 года.

Другие 27% прироста энергетики приходятся на остальные лазаревские заводы: Кизел, Полазна, Хохловка».

А.С. Грузинов делает вывод: «Таким образом, техническое перевооружение Чермозского завода в пореформенный период происходило опережающими темпами по сравнению с другими заводами Пермского имения».

В 1888-1890 годы в Чермозе взамен старой построили новую восьмифурменную эллиптическую домну с тремя воздухонагревательными машинами Массика-Крука (в 1,5 раза превосходившую объемом кизеловские домны). Дутье на ней нагревалось до 600 градусов по Цельсию, что сопоставимо с показателями действовавших с 1890-е годы домен на Юге России.

Перечень имеющегося в конце 1880-х годов на Чермозском заводе оборудования, который приводит В.И. Чуприянов: 1 действующая домна, 1 строящаяся домна, 2 вагранки, 1 отражательная печь, 3 железоделательные фабрики, 7 турбин по 60 л.с., 13 водяных колес, 19 нагревательных печей для листового железа, 2 сварочные печи, 9 пудлинговых печей, 2 воздуходувные машины, 1 механическая фабрика (со столярной и слесарной мастерскими), ножницы для резки: сортового железа (1), листового (1), тонкокотельного (1), 1 кузница, 4 постоянных паровые машины по 188 л.с. каждая, 1 15-сильный локомобиль, 2 строгальных станка, 10 самоточек, 2 лесопильные мельницы, 2 кирпичеделательных заведения.

В цехах, на фабриках и на вспомогательных работах на заводе постоянно трудилось до 1000 человек. Кроме того, около 5000 человек привлекалось на временные работы для рубки дров, выжига угля, на перевозках и т.д. Этих людей обычно нанимали в деревнях и селах Чермозской и соседних волостей.

Введение мартенирования

В 1890-е годы прорабатывались варианты оптимального размещения металлургических производств на заводах Пермского имения. Более высокая себестоимость сварочно-пудлингового производства на Кизеловском заводе привела к его свертыванию в 1896 году на данном предприятии. Еще в 1887 году в разгар железного кризиса из-за нерентабельности кричного производства был закрыт Хохловский завод.

В Чермозе было принято решение заменить пудлингование мартеновским способом выплавки стали.

Первый мартен (построенный в здании, «сооруженном из металлических конструкций») был введен в строй в Чермозском заводе в 1901 году). Вторая мартеновская печь (мартен) была построена в 1908 году.

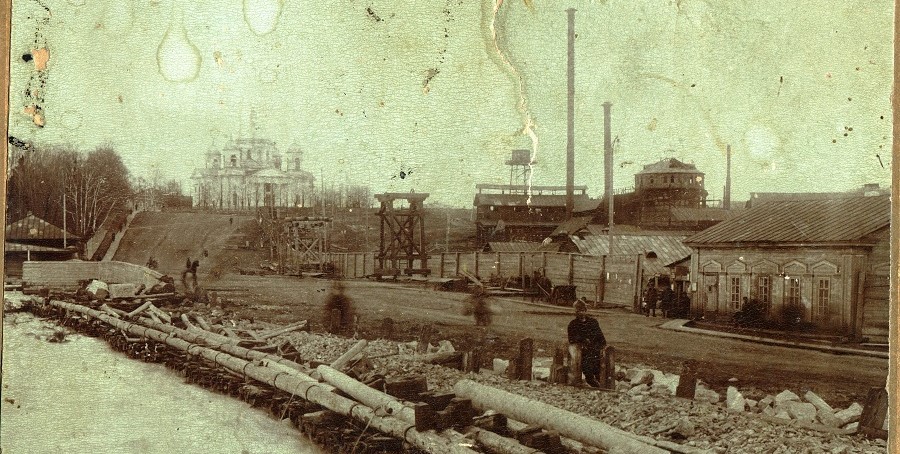

На фотографии, где отражен вид завода со стороны Нижнего пруда, здание мартеновского цеха крайнее слева вдали.

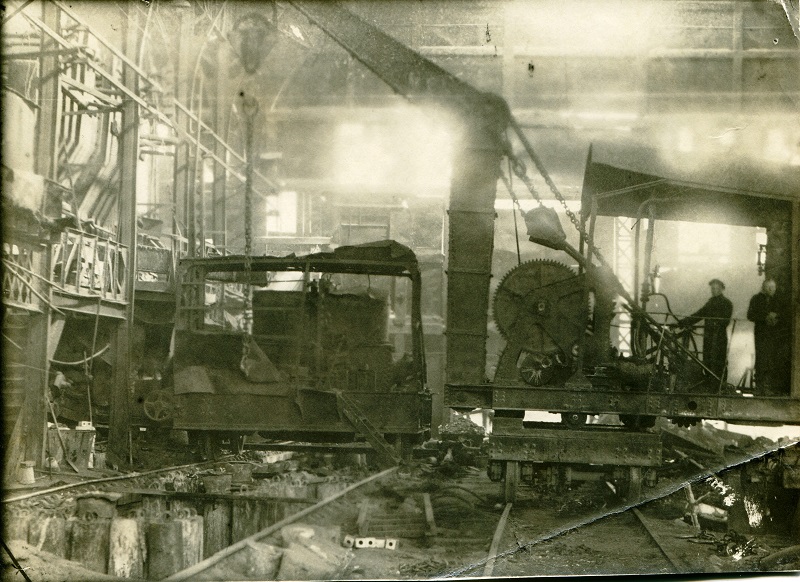

На второй фотографии видно внутреннее устройство мартеновского цеха. На первом плане – завалочная машина на рельсах.

Первоначально погрузка шихты в мартены производилась вручную, и только в 1936 году заводом была построена завалочная машина, ходившая по рельсам.

Раскаленный металл из мартена при помощи двух разливочных ковшей разливался по изложницам.

Цех (обе печи) обслуживала одна завалочная машина напольного типа (по состоянию на 1955 год построена заводом в 1936 году). Раскалённый металл из мартена при помощи двух разливочных ковшей разливали по изложницам (металлическим формам — «стаканам» высотой 1300 мм, в сечении 200х200 мм), установленным в огнеупорном (т.н. шамотном) кирпиче. Кирпич заменяли после каждой заливки, потому что большая часть его разрушалась под воздействием очень высокой температуры.

В последующим образовавшиеся железные слитки вновь разогревали в сутуночном цехе и раскатывали между валами до состояния полос. Получившиеся железные полосы вновь нагревали в печи и раскатывали в листопрокатном цехе прокатным станом в листы кровельного (или комбайнового, уже в советское время) железа. Затем листы отбивали в листоотбойном цехе большими молотами для улучшения их внутренней структуры. При хранении пересыпали мелкой угольной крошкой.

Чермозское кровельное железо, изготовленное по таким технологиям, имело высокое содержание углерода, было мягким, пластичным, и не поддавалось коррозии. Поэтому железо пользовалось большим спросом.

Происходили изменения и в организации последующих стадий обработки железа. На Чермозском заводе ещё в конце 1890-х годов были построены новые сварочные машина и стан.

Производство кровельного железа

А.С. Грузинов пишет: «Домна Чермозского завода в 1903 году была остановлена. Главной причиной тому стала более высокая стоимость руды в Чермозе по сравнению с Кизелом. В частности, из Кизела в Чермоз выгоднее было привозить готовый чугун, а не руду …».

Тем самым Чермозский завод стал производить исключительно кровельное железо. Кизеловский завод, напротив, стал исключительно чугуноплавильным. Таким образом, предельно упростились межзаводские перевозки: из Кизела чугун доставлялся в Чермоз и Полазну, а из Полазны в Чермоз – небольшие партии металлических отбросов». Это мог быть и металлолом из других мест, его называли «расковка».

С 1903 года Чермозский завод стал называться железоделательным.

Начало XX века стало временем расцвета монополий в России. В области производства и продажи листового кровельного железа на Урале центральное место занимал синдикат «Кровля», а также «Продамет» («Продажа металла»).

Со стороны «Кровли» поступали неоднократные предложения заводам Абемелек-Лазаревых вступить в синдикат, но всегда поступал отказ. Пытались «задавить» в конкурентной борьбе, но это сделать было очень непросто. Ведь Чермозское кровельное железо отличалось неизменно высоким качеством. Даже его второй сорт был лучше, чем железо первого сорта «Кровли», и при том гораздо дешевле. Поэтому Чермозскому заводу не было необходимости входить в «Кровлю», чтобы добиться лучших условий на рынке сбыта кровельного железа.

В 1901 году производство кровельного железа на лазаревских заводах впервые достигло 1 млн. пуд. в год. Но имеющееся в начале 1900-х годов оборудование позволяло ежегодно выпускать около 1,2-1,4 млн. пуд. (0,9-1,1 млн. пуд. в Чермозе и до 0,3 млн. пуд в Полазне). Вскоре выявилась необходимость увеличения объемов производства, и в результате дискуссий среди руководителей предприятий в 1907-1911 годы о размерах предполагаемого увеличения производительности заводов (до 1,5 или до 1,85 млн. пуд. в год) начался новый этап переоборудования Чермозского завода.

Модернизация завода в начале XX века

В 1900-е годы на Чермозском заводе проходило масштабное строительство, были построены новые здания корпуса цехов: помимо здания мартеновской фабрики (цеха) из металлических конструкций с двумя мартеновскими печами (1901, 1908) также кирпичные здания листопрокатного (1900), сутуночного (первоначально – сварочного) (1908), огнеупорного (для производства огнеупорного (шамотного) кирпича) (1908), механического (1914) цехов.

В это время была построена заводская электростанция, которая подавала электроэнергию также в Чермоз.

Развитие заводского транспорта

Развивался заводской железнодорожный транспорт. В 1904 году в Чермозе был проложен железнодорожный путь в две версты между Верхним и Нижним заводами.

Во время навигации заводские грузы доставлялись построенным в конце 1890-х годов пароходом «Граф Иван Лазарев», ходившим и за пределы Пермской губернии. Пароход обычно курсировал по маршруту Левшино (Пермь)-Полазна-Чермоз-Березники и в начале 1910-х годов перевозил 2-3 млн. пуд. грузов в год (в том числе используя имевшиеся постоянно в наличии до 20 деревянных барж).

Описание завода в 1911 году

В Иллюстрированном путеводителе по реке Каме и по Вишере с Колвой, составленном П.В. Сюзевым в 1911 году, дано следующее описание Чермозского завода: «В настоящее время Чермозской завод исключительно железоделательный, хотя ранее был и чугуноплавильным.

Двигателей и устройств при заводе имеется: водяных – 9, паровых машин 10 и локомобилей 3. Прокатных станов 14, гидравлических молотов 8 и паровых 1.

Продукта вырабатывается: из 2 мартеновских печей слитков получается 1600 тыс. пудов, из которых готовится листового железа 1100 тыс. пудов, разного литья из мартеновских печей 36½ тыс. пудов и из вагранки 78½ тыс. пудов.

Горючего расходуется заводом: угля (древесного) 3659 коробов, дров 19000 кубов, каменного угля 200 тыс. пудов, кокса 500 пудов, антрацита 31 тыс. пудов, нефти 10 тыс. пудов и торфа 2300 пудов.

Рабочих на заводских работах обращается 605 человек и вспомогательных заводских 408 человек».

События революции 1905 года

Приняли участие чермозские рабочие и в событиях российской революции 1905-1907 годов.

23 ноября 1905 года здесь прошло выступление заводских рабочих за повышение расценок оплаты труда, 8-часовой рабочий день, введение отпусков, отпуск леса по установленной норме. Рабочие остановили работу и пошли к дому главноуправляющего Пермским имением Абамелек-Лазаревых, где собралась администрация завода. Выступление едва не закончилось утоплением в заводском пруду главноуправляющего имением Пивинского Н.А., который сначала отказался идти на уступки, но под давлением согласился на условия рабочих. Вскоре для их усмирения царские власти направили в Чермоз полусотню казаков Оренбургского казачьего войска, которые находились здесь полгода. 80 чермозских рабочих тогда были арестованы.

Чермозский завод в годы Первой мировой войны, двух революций и Гражданской войны

В годы Первой мировой войны Чермозский завод вновь производил военную продукцию.

В связи с мобилизацией на фронт большого количества рабочих-мужчин стали привлекать для работы на заводе военнопленных, размещённых в Чермозе (в первую очередь бывших военнослужащих австро-венгерской армии) и иностранных рабочих, прежде всего китайцев. Китайцы проживали в бараках на Увале. Некоторые китайцы оставались жить в Чермозе после окончания Первой мировой и Гражданской войны, занимаясь мелкой торговлей (вплоть до конфликта с Гоминдановским Китаем на КВЖД в 1929 году).

28 февраля (12 марта по новому стилю) 1917 года в Петрограде началась Февральская буржуазно-демократическая революция.

2(15) марта 1917 года – известие о Февральской революции в Петрограде достигло Чермоз. В Чермозе революционные события нашли поддержку всех слоёв населения. Чермозян охватило всеобщее ликование. Изложение событий 1917 года в Чермозе заслуживает отдельного описания.

25 октября (7 ноября) 1917 года в Петрограде произошли события, которые вошли в историю как начало Великой Октябрьской социалистической революции.

Рабочие Чермозского железоделательного завода активно участвовали в событиях обоих революций 1917 года и последовавшей за ними Гражданской войны 1918-1920 годов на стороне молодой Советской власти. Правда, сначала чермозские рабочие поддерживали в своём большинстве партии эсеров и меньшевиков, но постепенно под влиянием тягот войны пальма первенства перешла к большевикам благодаря их решительности и целеустремлённости, активной поддержке интересов рабочих.

В марте 1918 года Чермозский завод был национализирован.

29 декабря 1918 года в Чермоз вошли белые. Начался период колчаковской оккупации и белого террора.

Во время колчаковской оккупации завод прекратил непрерывное производство. Выполнялись лишь некоторые вспомогательные работы, например ремонтные.

19 июня (по новому стилю) 1919 года в Чермоз вступили части Красной армии со стороны Сеяного леса (Ильинского тракта).

Автор: Сергей Алексеевич Васёв

Обложка — Вид на церковь и домну начало XX в. Фонды ЧИКМ