Продолжаем публикацию статьи Сергея Алексеевича Васёва — первую часть материала можно прочитать по ссылке.

Часть II. Чермозский завод при Лазаревых

Изменения в заводских производствах в 1780-90-е годы

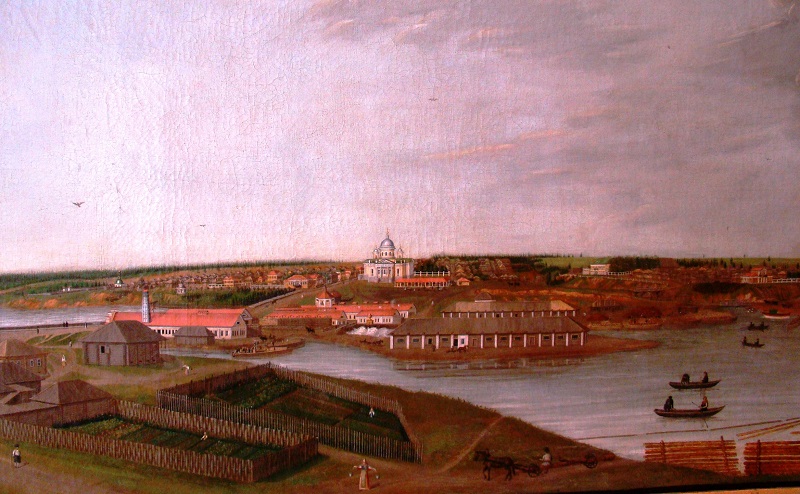

20 апреля 1778 года Чермоской завод с прилегающими землями купил придворный ювелир Императрицы Всероссийской Екатерины II, армянин по происхождению Иван Лазаревич Лазарев. Образовалось Пермское имение Лазаревых, в которое вошёл также Хохловский медеплавильный и железоделательный (затем – только железоделательный) завод, а Чермоской завод стал головным предприятием. Ещё в Пермское имение входили Усольские соляные промыслы и ряд других территорий

Для управления Чермоским заводом И.Л. Лазарев пригласил англичанина Иосифа-Самуила Гиля и тульского купцы Якова Макаровича Антюфеева с сыном Яковом. Антюфеевы являлись родственниками основателя уральских заводов и владельцем тагильских заводов Никиты Демидовича Антюфеева (Демидова) и пользовались в Туле репутацией отличных дельцов.

Антюфеевы показали себя отличными строителями, и впоследствии ими была начата постройка Кизеловского завода. А после смерти в 1784 году отца и вскоре (в 1786 году) сына, оба похоронены на старом Усть-Косьвинском сельском кладбище, постройку оканчивал уже Яков Дмитриевич Ипанов. (после образования Камского водохранилища могилы Антюфеевых были разрушены его водами).

Затем на вновь приобретённых землях, также ранее принадлежавших Строгановым, были построены Кизеловский чугунолитейный и железоделательный (1788), Полазнинский чугунолитейный и железоделательный (1797) заводы, а в завод Чермос 1 августа 1800 года перенесён центр имения, основано Главное правление Пермским имением Лазаревых.

Вместе с увеличением добывания руды явилась потребность в увеличении доменных печей, почему 12 ноября 1781 году в Чермоском заводе построена была вторая домна и прибавлено еще 6 кричных молотов. В 1783 году на заводе работало уже 12 кричных молотов. Старая домна оставлена вроде для слома, на случай, если бы была возможность доставить больше руды, то усилить выплавку.

Однако железных руд на действие двух домен не могли заготовлять в необходимом объеме. Поэтому одну домну было приказано сломать, а за простой домны без плавки на Лазарева был наложен штраф около 30.000 рублей. Но вслед за тем, найдя возможным переплавлять руды на самом месте их добывания, И.Л. Лазарев в 1788 году построил на речке Коцеле, вблизи рудников, чугуноплавильный завод с двумя домнами и кричной фабрикой о 4 молотах (Кизеловский завод, который дал жизнь городу Кизел – С.В.).

23 августа 1782 года на Чермоском заводе был пущен в действие первый листовой стан для прокатки кровельного железа. Стан был первым в России и одним из первых в мире.

Выделанное на заводе кричное железо доставлялось в Петербург для продажи в Англию. В Приложениях к Генеральному описанию о монетных дворах, местных и всех горных заводах, в ведении государственной Берг-коллегии состоящих, которое было составлено в 1797 году (это первое из дошедших до нас описание завода), говорилось, что при Чермоском заводе имелось 5 фабрик: доменная — 1, молотовых — 4. Для плавки чугуна имеется 2 домны, для делания железа 24 кричных горна и 20 молотов, число мастеровых неизвестно.

В первой половине XIX века благодаря заводу Чермоз обрёл речную пристань на Каме (на Усть-Чермозе).

Новое развитие военного производства и расширение заводских корпусов в 1810-е годы

Новый толчок росту производственной активности Чермоского завода дало получение трех военных заказов на производство ядер и бомб (так называли полые внутри ядра, заполненные порохом) для русской армии.

Как пишет Н.Н. Новокрещенных, с октября 1810 года по распоряжению Государственного Совета было приказано всем заводам готовить снаряды. Чермосу дано задание произвести 14.733 пуда по цене: ядра 90 коп., бомбы 1 р.5к.

В первый год, т.е. в 1812, дано было к выполнению в Чермоском заводе 13-фунтовых ядер 10.500 штук, 6-фунтовых 50.000 штук и картечи 500.000 штук. Цена первых 1 р. 40 коп. за пуд. В следующих 1813 и 1814 годах был увеличен.

В июне 1812 года было сдано в казну чугунных снарядов 13.314 пудов (во исполнение трёх нарядов по 14.000 пудов каждый).

Для отливания артиллерийских снарядов в Чермоском заводе были построены три вагранки, уничтоженные в 1814 году.

В 1812 году была окончена постройкой в Чермосе кричная фабрика. Всего в 1812 и последующие годы на Чермоском заводе были построены каменные здания для помещения доменного двора, формовой, литейной и кричных фабрик, кузницы, а также больницы и главного управления имением в самом Чермосе.

Некоторые из названных зданий (здание кричной фабрики, например) прослужили до последнего месяца производственной деятельности завода в 1955 году. Также, согласно документам Чермозского архива, к 1950-м годам продолжали использоваться кирпичные здания листоотделочного (1810) и литейно-кузнечного (1810) цехов Верхнего завода.

Начало производства паровых машин на Чермоском заводе

В 1814 году на Чермоском заводе была предпринята первая попытка самостоятельно произвести сборку паровой машины.

Заводской приказчик Алексей Петрович Шардин, служитель «по разным поручениям» Иван Осипович Русинов и слесарь Григорий Борисович Киприянов еще, начиная с 1793 года, направлялись по распоряжению заводовладельца в Петербург и другие города, где знакомились с устройством различных машин, даже снимали с них планы. А Г.Б. Киприянов привез в Чермос не только план паровой машины, но также ее модель, которая стала предметом изучения местных заводских учеников.

К осени 1814 года основные детали паровой машины были изготовлены и начался ее монтаж. В октябре 1814 года подгонка всех частей была завершена, и к началу 1816 года сооружение 24-сильной паровой машины в Чермоском заводе было закончено.

Паровая машина была «составлена и собрана без всякой помощи иностранцев, собственно своими механиками и заводскими знающими ремесленниками».

Как пишет И.Ф. Ушаков, машину было решено использовать на лесопилке в Губахинской пристани. Еще год заняла постройка здания и установка машины, и в январе 1818 года паровая машина в лесопильном заведении на Губахинской пристани заработала.

Заводовладелец решил, что строить паровые машины дорого (первая обошлась в 30000 рублей) и не дал разрешения на продолжение работ.

Но опыт, накопленный при строительстве и установке паровой машины, обогатил технические познания мастеровых, из которых вышло несколько способных машиностроителей. В дальнейшем особенно выделялся своим умением строить паровые машины практик Иона Петрович Минеев. А расширение механической мастерской Чермоского завода за счет оснащения новыми станками создало материальную базу для производства паровых машин на заводе.

Недостаток воды для действия заводских агрегатов через некоторое время снова побудил Лазаревых приступить к сооружению паровых двигателей. По данным И.Ф. Ушакова, к июню 1837 года в Пермском имении работало уже 5 паровых машин, и все они были собраны крепостными мастеровыми Чермоского завода.

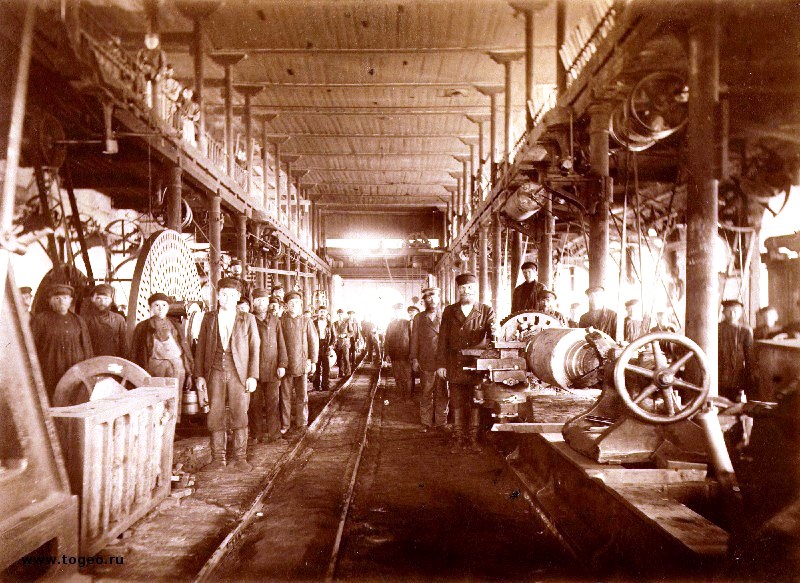

Для организации производства паровых машин и других станков, механизмов для нужд Пермского имения на Чермоском заводе было осуществлено объединение деятельности слесарной, столярной (модельно-столярной), кузнечной фабрик и заводской чертежной, что привело к созданию механического заведения, прообраза будущей механической фабрики (в начале XX века – механического цеха) завода.

Для совершенствования знаний и приобретения производственного опыта в столярном, слесарном и кузнечном деле, в изготовлении моделей, в литейном производстве, в механике, необходимых в строительстве машин и механизмов, заводовладелец и Главное правление имением направляли чермоских мастеровых сначала на предприятия Санкт-Петербурга и Москвы, затем Тулы, Нижнего Новгорода, Екатеринбурга.

По данным В.В. Мухина, в результате на Чермоском заводе была создана сильная база для развития производства паровых машин и различных механизмов. Чермоское механическое заведения стало одним из сильнейших в Прикамье и, фактически, уступало лишь аналогичному производству Пожевского завода Всеволожских, где производились знаменитые пожевские пароходы и паровозы.

Новый главноуправляющий К.С. Наугольных (1858-1874), который ранее, еще с 1847 года, занимал пост Члена Главного правления, ответственного за строительную и механическую части имения, вынашивал планы дальнейшего развития чермоского механического производства. Для этих целей он в 1860 году пригласил на Чермоской завод известного механика, шведского поданного К.П. Обера, который ранее служил у Нобеля в С.-Петербурге и построил в Перми несколько пароходов, для развития механического цеха и строительства пароходов, локомобилей и других машин. Но эта инициатива не нашла поддержки у заводовладельца, и продукция чермоского механического производства изготовлялась лишь для нужд Пермского имения Лазаревых.

Новые попытки введения дополнительных заводских производств

С каждым годом обстановка с доставкой на Чермоской завод руды осложнялась. С большим трудом добывалась она на Троицком руднике, откуда доставлялась по бурной реке Косьве до Камы. Руда была бедной и состояла из мелких прожилок железа. В 1803 году, например, из 2800 пудов проплавленной троицкой руды получили всего лишь 123 пуда чугуна.

Из-за недостатка руды в плавку вместе с рудами добавляли всякий металлический сор, окалину, шлаки от кричного производства и другие отходы металла, что отражалось на качестве чермоского железа. Это вызывало нарекания покупателей с последующим их отказом от покупки железа.

Торговля с Англией начала падать, и отправка железа в Петербург начала сокращаться и ограничилась Макарьевской ярмаркой, перебазировавшейся под прежним названием в Нижний Новгород (1817).

С этого времени время от времени на Чермоском заводе, чтобы повысить рентабельность производства, стали предприниматься попытки освоить производство новых видов продукции, но далеко не всегда это было результативно.

Как пишет Н.Н. Новокрещенных, ещё в 1804 году был установлен в Чермоском заводе проволочный стан, волочильные доски для которого куплены в Нижнем Новгороде. Но вскоре был заброшен, так как чуть ли не в один год оборвало пальцы и даже руки 25 рабочим.

В 1817 году мастером Гинкой в Чермосе устроена гвоздарка.

В том же году устроена в Чермосе кожевня для выделки кож счетом завода.

С 1 января 1818 года для устройства стекольного завода в Чермос нанят мастер, владимирский купец Иван Ларионов Листвин. Но получаемые им стекла были зеленоватые, скоро выветриваются и получали радужные оттенки. Поэтому в 1820 году стекольное производство было прекращено.

Строительство Нижнего Чермоского завода

В 1828 году начат постройкой Нижний Чермоский завод, названный Екатерининским в честь Екатерины Эммануиловны Лазаревой (свадьба Х.Е. Лазарева с княжною Екатериной Эммануиловной Манук-бей состоялась 13.10.1819 года). Документация на строительство была составлена еще в 1820-е годы, но Лазаревы несколько раз откладывали строительство из-за отсутствия средств. Новый Главноуправляющий И.К. Поздеев ретиво взялся за дело, и уже в 1830 году на новом заводе была запущена в действие паровая воздуходувка на четыре кричных горна, построенная механиком одного из заводов графини Строгановой, специально нанятым Поздеевым для этой цели.

В 1832 году построили в Чермосе отдельный корпус для оттиски.

По окончании постройки Нижнего Чермоского завода (1832 год) 7 февраля 1833 года пущен резной и листокатальный стан.

Описание завода Мельниковым (Печерским)

Посетивший завод Чермос в 1838 году в будущем известный русский писатель Мельников (Мельников-Печорский) писал: «За последние 40 лет Чермоский завод значительно улучшился и пришел в такое цветущее состояние, что ныне считается одним из первых железных заводов Хребта-Уральского; даже по количеству выковываемого железа он занимает теперь шестое место во всем Урале и 7-е по всей России: на нем выковывается более 1/42-й всего количества железа, выковываемого в России. Заботливость владельцев, опытность долго бывшего здесь управляющим Л.И. Ослоповского и устройство различных машин бывшим на Чермоском заводе, по приглашению г.г. Лазаревых, английским механиком Гилем и другими как иностранными, так и своими доморощенными мастерами, возвели его на такую заметную степень совершенства. Усовершенствование заметно как в самом производстве, так и в наружном устройстве завода».

Введение пудлингования

Именно в этом году начались важные изменения в его производственной деятельности, совершенствование технологии производства металла.

С июля 1838 года на Чермоском заводе было введено пудлингование (на первом среди частных заводов Урала).

Пудлингование (англ. puddling) — металлургический процесс преобразования чугуна в мягкое малоуглеродистое железо. Суть процесса состоит в расплавлении чугуна в специальной печи без контакта с топливом и перемешивании расплавленного металла специальными штангами, на которых налипают частички расплавленного железа, постепенно формируя тестоподобную крицу массой до 40-60 кг. На выходе из пудлинговой печи полученную крицу проковывают и отправляют на плющение. Пудлинговое железо хорошо сваривается, обладает высокой пластичностью, содержит мало примесей (фосфора, серы, неметаллических включений).

Позднее пудлингование в металлургии было вытеснено более совершенными способами получения железа, — бессемеровским, томасовским и мартеновским, а впоследствии — электроплавкой.

Пудлингование являлось один из наиболее трудоёмких способов получения стали. Пудлинговщики работали в тяжёлых условиях, перемешивая металлической штангой смесь расплавленного металла и шлаков. При перемешивании на штангу налипал металл, а расплав становился более вязким. На конечной стадии процесса пудлинговщики длинными ломами разламывали тяжёлую тестоподобную массу на несколько кусков, затем сплавляли их в печи и повторяли процесс несколько раз. За 12-часовую смену пудлинговщики делали до 9 плавок.

Как пишет В.И. Чуприянов, пудлингование на Чермоском заводе производили в специальной печи, строительство которой обошлось Лазареву в 1480 рублей 69 копеек. Для приготовления пудлингового железа использовались мелкие железные обрезки, окалина, «кричный сок» и другие отбросы железоделательного производства, которые ранее, при применении кричного производства, серьёзно ухудшали качество производимого железа.

За шесть месяцев работы первой чермоской пудлинговой печи в ней использовались для переделки 22683 пуда 21 фунт железных обрезков, осечков, «трески» и «кричного сока», а также других отходов железоделательного производства, что позволило получить 20528 пудов кускового железа без доставки дополнительной руды. Для производства указанного количества пудлингового железа чермоские металлурги сожгли лишь 1263 короба древесного угля.

По данным А.С. Грузинова, к 1860 году уже 47,2 проц. лазаревского железа было пудлинговым, что опережало общеуральские показатели. Но и само кричное производство существовало видоизмененным: применялись более совершенные контуазские горны. Они были созданы во Франции в 1820-е годы, впервые введены в России французами в 1838 году, а у Лазаревых их начали устраивать с 1851 года.

Н.Н. Новокрещенных пишет, что ещё 25 июля 1850 года в Чермосе Гранмонтан установил окончательно контуазский способ выделки железа. Вскоре контуазские горны были введены и на остальных заводах Лазаревых.

По мнению А.С. Грузинова, пудлингование сберегало на Чермоском заводе при его ведении на древесном угле в 3,5-4 раза больше топлива и 52 проц. рабочего времени по сравнению с кричным производством и стало доминирующим. В 1867 году его доля на заводах Пермского имения составила уже 61.8 проц.

По переработке чугуна в железо Чермозский завод являлся основным, намного превосходя выделку железа на других заводах Лазаревых. На этом заводе производилось 70% железа.

Достижения 1830-50-х годов

В 1830-1850-х годы на заводах Лазаревых происходят значительные технические изменения в производстве железа. Они состояли, прежде всего, во введении пудлингово-сварочного производства, в усовершенствовании контуазско-кричного способа путем применения горячего дутья, в употреблении тресковых печей.

Чермозский завод был первым среди частных заводов Урала, где стало применяться горячее дутье в доменном производстве (1838), что способствовало значительной экономии топлива.

В 1860 году произошло еще одно важное событие, свидетельствовавшее о начале промышленного переворота – на заводы Лазаревых доставлены первые два локомобиля. Один из них, как можно узнать из документов последующих лет, использовался на Чермоском заводе.

Возвращение к стекольному производству

Как пишет В.И. Чуприянов, в поисках новых источников доходов братья Лазаревы решили восстановить стекольное производство на Чермоском заводе. Оно существовало на заводе с 1844 года до первой половины 1848 года. За это время чермоские мастеровые произвели разного стекла около 15,5 тыс. листов, бутылок 637 штук. Расход на выделку стекла составил в целом 18186 рублей 55 копеек, а доход – 14734 рубля 24 копейки.

В связи с нерентабельностью стекольное производство на Чермоском заводе по распоряжению Санкт-Петербургской конторы Лазаревых было закрыто.

В 1854 году главноуправляющему Пермским имением А.Е. Клопову по настоянию братьев Лазаревых вновь пришлось открыть стекольное производство на Чермоском заводе. Стекольный цех с большим трудом проработал до 1856 года, после чего был вновь закрыт из-за нерентабельности.

После отмены крепостного права

После реформы 1861 года, главным содержанием которой была отмена крепостной зависимости крестьян (и крепостных рабочих), горнозаводская промышленность Урала пережила очень тяжелые времена. Десятки предприятий, традиционно основанных на применении подневольного труда и устаревших технологий, пришли к разорению, их рабочие лишились работы. Разорялось и множество крестьянских хозяйств.

В этих условиях горнозаводское имение Лазаревых, в котором еще задолго до реформы 1861 года применялись капиталистические методы хозяйствования, материальное стимулирование труда, новые технические и технологические достижения, сумело достаточно безболезненно пережить эти тяжелые времена. Одним из наиболее успешных из 4 предприятий Лазаревых был Чермоской чугуноплавильный и железоделательный завод.

После отмены крепостного права на всех заводах Лазаревых происходил переход на вольный найм.

Поэтому в Чёрмозе в пореформенное время наблюдался большой приток новых жителей, приезжающих для работы на заводе. И не только из расположенных вблизи от него уездов и волостей Пермской губернии, но также из центральных российских губерний. Ехали не только крестьяне, но и представители других сословий: купцы, мещане, также ехали после заключения контрактов горные инженеры, бухгалтера, служащие других специальностей. Ехали не только русские, но и люди других национальностей, например, татары с территории Татарстана.

Также появились новые проблемы. Значительно увеличилась себестоимость чугуна, возросли издержки по заготовке куренного угля, увеличилась стоимость заготовки дров.

В качестве одного из способов решения возникающих проблем был выбран переход в 1868 году на выполнение ряда заводских вспомогательных работ по подрядным листам. Так на Чермозском заводе появилось новое явление – подрядчики. В последующем подрядные работы сохранялись вплоть до национализации завода в 1918 году. Подрядчиками становились, чаще всего, зажиточные крестьяне, которые выступали в качестве организаторов проведения определённых работ (заготовка дров, производство древесного угля, перевозка грузов и т.д.).

Автор: Сергей Алексеевич Васёв

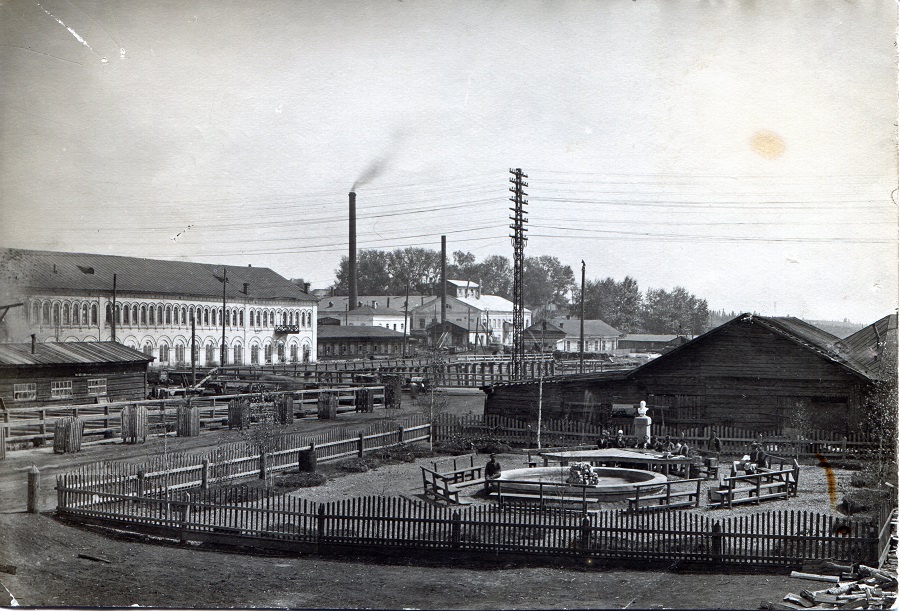

Обложка — Зона отдыха ЧМЗ. Фонды ЧИКМ