Часть I. Вместо введения.

22 января по старому стилю (3 февраля по новому) текущего года исполнилось 260 лет со дня пуска Чермозского металлургического завода.

Чермозский металлургический завод за свою почти двухсотлетнюю историю прошёл богатый событиями путь. В конце XVIII и в XIX веке он неоднократно заслуживал эпитета «первый», «лучший», «крупнейший» применительно не только к пермскому Прикамью но даже к Уралу, а порой и к России. И даже в начале XX века он заметно положительно выделялся среди металлургических предприятий Прикамья.

Но жизнь не стоит на месте, время во всё вносит свои коррективы. Постепенно совершенствовались производственные процессы, а завод продолжал пользоваться старыми технологиями, работать в основном на морально и физически устаревающем оборудовании, в ветшающих заводских зданиях.

Образование Камского водохранилища и попадание завода в зону затопления оборвали его жизнь. Сейчас почти не сохранилось материальных свидетельств его существования, за исключением нескольких связанных в прошлом с заводом зданий, целого ряда предметов, вещей и фотографий.

И тем важнее сохранить память о Чермозском металлургическом заводе, о его роли в истории и повседневной жизни Чермоза в прошлом и в настоящем.

Чермоской завод был пущен 22 января по старому стилю 1765 года, 260 лет тому назад.

Это знаменательное, важнейшее в истории Чермоза, основополагающее событие оказало определённое влияние также на историю Прикамья и Урала в целом.

Про роль Чермозского металлургического завода в истории Чермоза даже говорить не стоит. Старый металлургический завод для современного Чермоза — это ВСЁ!

Доподлинно пока не известно, что из себя представлял Чермоз на момент начала строительства металлургического завода, но своим современным обликом и достижениями в прошлом он обязан именно заводу.

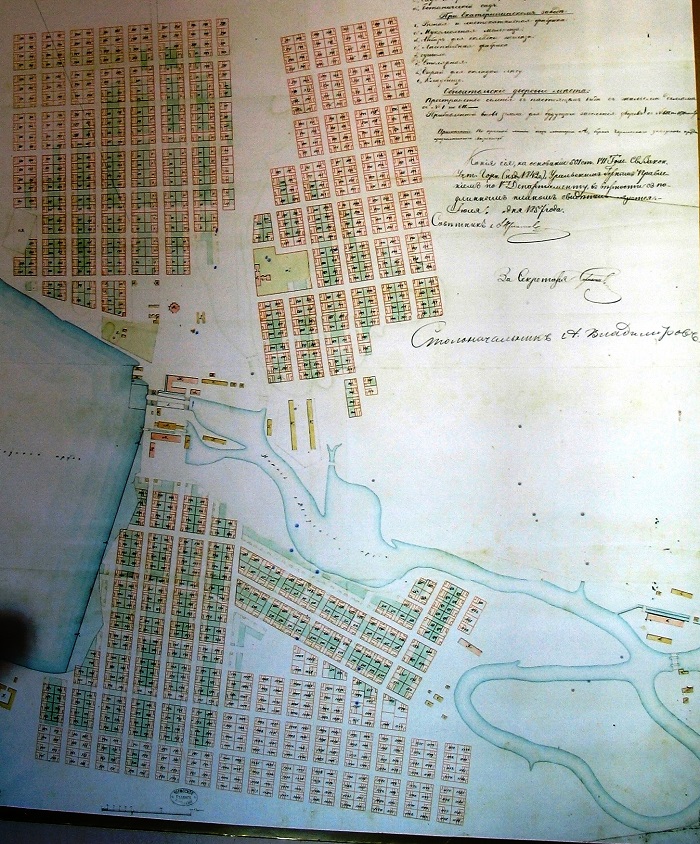

Завод не только сформировал его планировку (деление на 3 исторические части – Гору, Подгору и Запильню), во многом – особенности застройки и архитектуры, состав населения, психологию и мировоззрение подавляющего большинства его жителей.

Завод фактически создал современный город Чермоз, определил его дальнейшую судьбу. Даже после ликвидации старого металлургического завода в 1956 году чермозяне не мыслили своей жизни без крупного промышленного предприятия. Сразу начались обращения чермозян в различные инстанции по вопросу строительства нового завода. То обстоятельство, что в 1969 году в Чермозе был основан завод ЭУИ (электроустановочных изделий), а в 1986 году Чермозское производство товаров народного потребления инструмента Пермского машиностроительного завода имени В.И. Ленина (40-й цех завода) — это во многом наследие старого металлургического завода, результат стремления жителей нашего города сохранить промышленную основу его жизни и развития.

С высокой степенью достоверности можно утверждать, что современное Чермозское производство ООО «Завод «Синергия» также является «наследником» Чермозского металлургического завода.

Глубинные корни жизни современного Чермоза начали закладываться именно в 1761-1765 годы, во время строительства старого металлургического завода.

История Чермозского металлургического завода изучена или затронута в трудах целого ряда авторов, ученых-историков, краеведов, в их исследованиях.

К таким трудам можно отнести работы

- Николая Никифоровича Новокрещенных («Чермозский завод, его прошлое, настоящее и летопись событий». С.-Петербург 1889, 164 с.),

- Валентина Ивановича Чуприянова («Чермозский завод: события, факты, моменты». Пермь 2001, 304 с.),

- Николая Васильевича Бородулина («История Чермоза». Рукопись, машинописный вариант. Чермоз. 1968. 178 с.);

- Христиана Ивановича Мозеля («Материалы по географии и статистики России, собранные офицерами Генерального штаба. Пермская губерния» в 2 частях, Санкт-Петербург, 1864),

- Алексея Станиславовича Грузинова («Хозяйственный комплекс князей Абамелек-Лазаревых во второй половине XIX-начале XX вв.» М., РОССПЭН 2009. 503 с.),

- Николая Ивановича Павленко (в книге «История металлургии в России XVIII века. Заводы и заводовладельцы». М. 1962. 567 с. С.с. 399-400),

- Ивана Федоровича Ушакова (в частности, статья «Начало строительства паровых машин на Чермозском заводе Лазаревых»),

- Татьяны Анатольевны Чернявской (статья «Производственно-техническое состояние заводов Лазаревых в крепостной период (1778-1860 гг.)» в книге «Вопросы истории Урала» 1967, сборник 7),

- Тамары Алексеевны Калининой «Развитие образования на Урале в первой половине XIX века (школа в Чермозе Пермской губернии)» . Пермь 2002. 207 с.,

- Владислава Владимировича Мухина («История горнозаводских хозяйств Урала первой половины XIX века». Пермь: ПГУ, 1978. — 71 с.: Учеб. пособие по спецкурсу),

- Георгия Николаевича Чагина (очерк о Чермозе в научно-популярном сборнике «По городам и весям Прикамья. Города-заводы. Чёрмоз» (Пермь 2011, с.с. 193-203 – 584 с.),

- материалы Чермозского архива (ныне — материалы части фондов архивного отдела администрации Ильинского муниципального округа),

- материалы Чермозского историко-краеведческого музея (ныне – филиал МБУК «Ильинский краеведческий музей») и многие другие.

Но до сих пор эти исследования нельзя назвать полными и исчерпывающими.

В рамках столь знаменательного события в истории Чермоза хочется остановиться на основных знаменательных вехах истории Чермозского металлургического завода.

Завод при Строгановых

Основание завода

Чермоской завод был основан бароном Николаем Григорьевичем Строгановым. Строгановы построили на Урале множество металлургических заводов. Чермоской завод задумывался как передельный («молотовой») для Пожевского, который являлся доменным, передельным и медеплавильным, где имелись одна домна, 6 молотов и 3 медеплавильные печи, а воды было недостаточно для непрерывной работы молотов.

Поэтому у завода оставался чугун, который не успевали переделать в железо. Это вынудило Н.Г. Строганова побеспокоиться о постройке еще одного передельного завода, для которого было найдено удобное место неподалеку от Пожевского завода, на правом притоке Камы – на реке Чермос, близ д. Олековой (Бурган).

По Указу Государственной Берг-коллегии от 27 апреля 1761 года Н.Г. Строганову было дано разрешение на строительство нового завода в качестве передельного («молотового») для Пожевского завода.

Завод начал строиться на р. Чермос, в низине, ниже по течению от заводской плотины и создаваемого заводского пруда, в 5 км выше от впадения реки в р. Каму. По-видимому, плотина была устроена на месте прежнего брода, который было проще перегородить, чем засыпать плёс.

Географически завод занял центральное место в планировке будущего Чермоза. Такое положение очень символично, оно отразило роль, которую стал играть завод во всех сферах жизни быстро развивающегося населенного пункта.

В процессе постройки завода барон Н.Г. Строганова убедился, что река Чермос настолько полноводна, что помимо 4 молотов, на которые было получено разрешение, «может действием содержать и другие фабрики». В августе 1763 года приказчики Н.Г. Строганова испросили разрешения на постройку 3 медеплавильных печей, а в ноябре того же года решили число их довести до 6. В действительности, как пишет Н.И. Павленко, Н.Г. Строганов не построил молотов на р. Чермос, а решил ограничиться сооружением 6 медеплавильных печей. Это отступление от первоначальных намерений он объяснил уменьшением запасов руды для Пожевского завода, в результате чего выплавка чугуна на нем значительно сократилась, и надобность в передельном заводе отпала.

Еще до своей смерти в январе 1764 года Н.Г. Строганов в 1762-1763 годы произвел раздел своих владений между тремя старшими сыновьями последнего (всего у Николая было 6 сыновей) — Григорием, Сергеем и Александром. Строящийся Чермоской завод достался среднему сыну – действительному камергеру Григорию Николаевичу Строганову.

Ресурсная и топливная базы для развития медеплавильного производства на Чермоском заводе имелись. С 22.06.1762 года по 1763 год крестьянами Строгановых было заявлено в общее владение братьев баронов Строгановых 67 медных рудников. Вокруг будущего завода стояли безбрежные первозданные леса.

Осенью 1764 года строительство плотины было завершено, подготовлено ложе пруда. Весной 1765 года Чермоской заводской пруд начал заполняться водой. Чермоской пруд по своим размерам стал самым крупным заводским прудом на Урале, его площадь составила 28 кв. вёрст.

Чермоской завод был устроен по образцу Таманского медеплавильнаго. Сложенные в нем 6 медеплавильных печей и 2 рудобойных молота были, как уже говорилось выше, пущены в действие 22 января 1765 года (по старому стилю). Этот день можно считать датой начала работы Чермоского (с 1880-90-х годов — Чермозского) завода.

Его название менялось с изменением названия Чёрмоза. Сначала Чермос, затем с 1880-90-х годов – Чермоз. В книге-собрании сочинений Анны Александровны Кирпищиковой издания 1956 года — уже Чёрмоз.

Часть крестьян, работавших на строительстве завода, после его окончания были переведены в мастеровые (или, как часто именовали рабочих горных заводов Урала вплоть до начала XIX века, ремесленники), определены жить и работать при заводе. А часть возвращена на землю и поселена в окрестностях нового завода для выполнения подзаводских работ (заготовки для обеспечения работы завода деловой древесины и дров, пережигания древесного угля, доставки сырья (руды) и готовой продукции) и обеспечения его жителей продовольствием. В результате чего в окрестностях Чермоза появились новые деревни (Нечаева, Селезни, Макарята, Рыбята, Березята, Шицина, Пьянкова и т.д.).

Перепрофилирование завода

Развивать одно только медеплавильное производство становилось невыгодным. Месторождения медной руды были, как правило, бедны или очень удалены от завода. Медная руда доставлялась на Чермоской завод с Яйвинского медного рудника близ с. Романово (южнее г. Соликамска) водою, находившегося более чем в 100 верстах от Чермоского завода, и зимним путем. Для 6 медеплавильных печей употреблено было 120.000 пудов медной руды, которая добывалась посредством крепостных крестьян барона Строганова, а перевозилась иногда посредством подрядов, иногда своими крестьянами.

Наряду с доставкой руды с Яйвинского медного рудника предпринимались усилия по поиску месторождений в местности, прилегающей к самому заводу. По данным Н.Н. Новокрещенных, воспоминаниям старожилов и других источников, вблизи от Чермоза были найдены и разрабатывались небольшие месторождения медной руды в Палкинском логу, вблизи с. Усть-Косьва, д.д. Бородино, Старая Тяпугина, в устье р. Козьяшор и на р. Бадья (около д. Олеково).

Поэтому уже Г.Н. Строганов возбудил ходатайство о закрытии медеплавильных печей на Чермоском заводе и постройки вместо них домны и 6 молотов. По Указу от 14 декабря 1766 году ему было разрешено построить доменную печь и шесть кричных молотов. Домна вскоре была построена, кричные горны и молоты установлены.

Некоторое время Чермоской завод работал как медеплавильный и одновременно чугуноплавильный и железоделательный.

В 1768 году к существовавшим трем кричным молотам добавлено еще три. Так, мало-помалу увеличивалось железоделательное производство Чермоского завода.

В 1768 году в Чермоском заводе существовало, кроме 6 медеплавильных печей, также домна для выплавки чугуна, две кричные фабрики (фабрика того времени являлась аналогом современного слова «цех») – Богословская и Богородицкая, каждая о трех молотах. Впоследствии были устроены: для выделки листового железа новая печь, под названием «досчатой», и для разрезки полосного железа – резная фабрика.

В 1768 году на Чермоском заводе было выплавлено меди и сделано медных изделий 752 пуда и выковано железа около 30.670 пуд. Выделанные на Чермоском заводе металлы сплавлялись на судах в приволжские города в Нижний Новгород и Ярославль.

Кричное производство

На заводе, как определяли технологии того времени, железо изготовлялось в два этапа.

Сначала в домне выплавляли чугун. Затем производили железо, которое и продавали. Железо продавалось в виде заготовок (полос) или готовых изделий (листового железа).

Во второй половине XVIII века во всём мире железо вырабатывалось кричным способом. Вот как описывает кричное производство белорецкий краевед А. В. Егоров в книге «Зеркало белорецкого пруда».

«Самые уважаемые работники на заводе – кричные мастера. Они переделывают чугун в железо, изготавливают главный товар, ради которого и заведено производство. Даже внешне отличаются они от остальной массы мастеровых, самые здоровые, сильные, высокие. Работают они в кричной фабрике, где размещается горн, в котором нагревается чугун до размягченного состояния. Заваливают в горн куски чугуна общим весом до пятнадцати пудов. Там они под воздействием горящего древесного угля и воздуха, подаваемого мехами, прокаливаются, слипаются в один большущий и тяжелый ком, крицу.

Мастер и два помощника клещами вытаскивают спекшуюся массу и подают ее, пышущую жаром, на площадку-наковальню под двадцатипудовый молот. Вода из пруда через ларь подается на колесо, отдает ему свою энергию, заставляя вращаться, через систему зубчатых колес, сила воды заставляет подниматься гигантский молот и он обрушивается на раскаленную крицу. Удары следуют один за другим. Летят брызги примесей, огненные искры, работники поправляют крицу, поворачивают ее, напрягая все силы, переворачивают многопудовую массу.

В крице под воздействием ударов совершаются два процесса. Посторонние примеси расплавляются, «выжимаются» из железа, превращаются в стекловидный «сок». Железные части, наоборот, очищаются, «прикипают» друг к другу, становятся однородным чистым металлом.

После проковки крицу разрубают на три части. Каждую из них заново прокаливают в том же горне и снова проковывают молотом, превращая в ровную полосу. Из этой полосы изготавливают разное сортовое железо, листы.

Работа была и тяжелой, и опасной, бывали «беды при разрубке криц и от натуги». Каждый молот с горном обслуживали одновременно две артели по три человека, работавшие со «своей» крицей у агрегатов попеременно. Работа шла круглосуточно в две смены.

На продажу кричное железо шло в виде полос или специальных профилей и размеров. Часть подвергалась плющению и разрезке на особых станах. Некоторое количество шло на внутреннее потребление. Собственные заводы нуждались в запасных частях на оборудование, в изготовлении тех же молотов, якорей на барки, из кричных фабрик в многотысячное крестьянское хозяйство шло железо на изготовление сошников, борон, подков, удил, ободьев на тележные колеса, полозьев на сани, лопат, топоров, гвоздей, скоб и прочего инструмента.

Основная часть чистого кричного железа, безусловно, шла на рынок, где оно пользовалось повышенным спросом до начала ХХ века».

Крица.

Железные руды первоначально доставлялись в Чермоской завод из Губахинского железного рудника, а потом из Кизеловского, открытого в 1762 году крестьянином Василием Истоминым. Из железных рудников, существовавших тогда в имении Строгановых, последний был богаче всех рудой, остальные же рудники были вообще очень бедны.

Вместе с увеличением железоделательного производства уменьшалось производство медеплавильное. Медные руды год от года становились хуже и хуже; к тому же старые рудники уже все истощились, а новые прииски руды имели такого бедного содержания, что проплавлять их не было никакой пользы. Пермский ученый-историк В.В. Мухин называет 1770 год, когда на Чермоском заводе было прекращено медеплавильное производство. По другим данным, последний год выплавки меди в Чермосе – 1777-й. Выплавка меди была прекращена по причине низкого качества медных руд и переходе завода на выделку железа из кизеловских бурожелезняковых руд.

С этого времени до начала XX века Чермоской завод работал только как чугуноплавильный и железоделательный.

Автор: Сергей Алексеевич Васёв

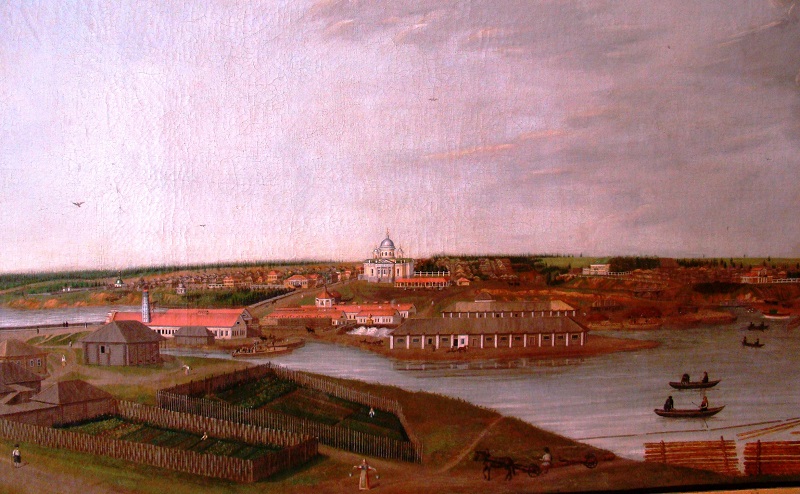

Обложка: Верхний Чермоз завод на картине И. Полякова. 1837 — копия