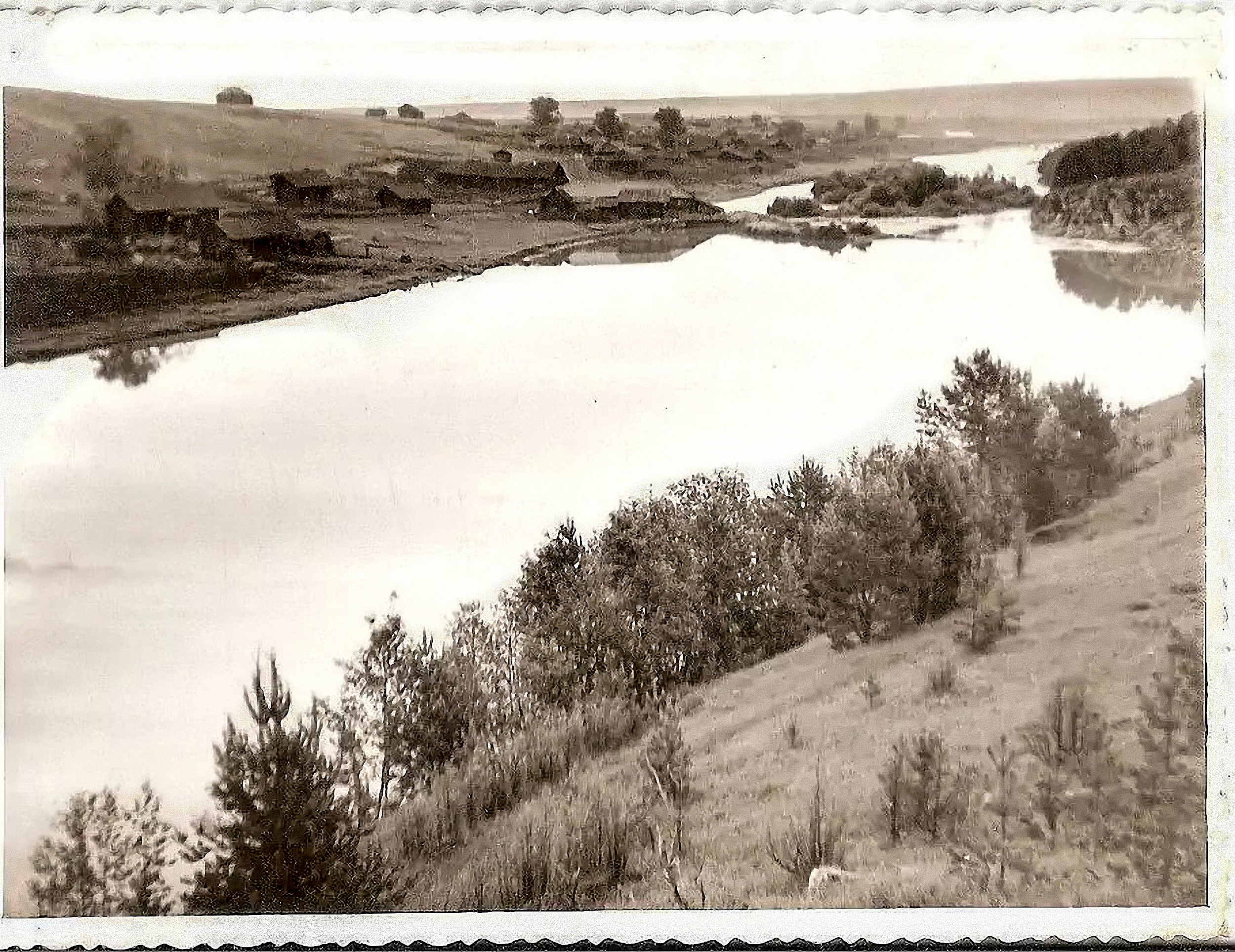

Рассказ о сплаве-открытии сезона 2024. Конец апреля 2024 года. Река Реж. Свердловская область.

Байдарочный поход – лишь эпизод,

Нечастый и недлительный маршрут.

Поэтому весною через год,

Когда наскучит городской уют,

Когда воскреснет исподволь во мне

Дождей, костров, стоянок череда,

Я чувствую отчетливо вполне,

Что вновь хочу отправиться туда.

Наталья Апрельская

День 1

Старт

Настал, значит, и наш черёд открыть сезон сплавов 2024. А то уже почти месяц то один, то другой сообщник хвастались своими путешествиями и водными мероприятиями. По их сообщениям, воды было в достатке, однако существовал риск упустить эту благость.

В этом году решили обойтись без малого подготовительного сплава, а пойти сразу на несколько дней. Как раз и праздники подворачивались.

За неделю до намеченной даты мы начали мониторить погоду. Каждая новая смена синоптиков выставляла прогноз диаметрально противоположный предыдущей. Если бы на метеорологов их ложь отражалась так же, как на Пиноккио, мы бы уже давно могли ходить до Солнца по мосту из их носов. В конце концов, прогноз принял более-менее приемлемые для нас формы. Мы начали сборы.

Собираться пришлось от и до. В прошлые годы всё сплавное у нас было готово уже после сплава-открытия, оставалось лишь дополнить его походным. Благо автобус до Режа перенесли на более позднее время и образовалась лишняя пара часов.

Наконец всё было уложено по рюкзакам и мы вышли на остановку.

Стояла чудная погода. Солнышко пригревало, выглядывая между белых пушистых облаков. Сезон начинался.

К остановке подкатил наш транспорт. Это оказался междугородный автобус. Что-же, ещё и к лучшему: всю поклажу можно разместить в багажнике и не переть её в салон. За окном замелькали дома и деревья. Сплав начался.

Вскоре приехали на вокзал Режа. Елена отправилась за такси, я же остался охранять вещи. Вскоре подкатила уже знакомая машина. За рулём сидел водитель в белой а-ля-морской фуражке. Было необходимо ещё заехать на колонку и наполнить канистру в путешествие. И вот мы на берегу.

К нашему удивлению, поляна была почти свободной. Лишь две команды занимались сборами. Одна скоренько собрала свой кат, отнесла и его, и снарягу к месту стапеля, загрузилась и отчалила.

Другая компания выглядела совершенно иначе. На коллектив из девяти человек мы насчитали девять(!) упаковок пива различного калибра — от алюминия до двушек. Сколько было более ядрёного, история умалчивает. Они нестройно, с помощью, в том числе и скотча, пытались собрать свои плавсредства. Одно им поддалось, а вот второе всячески упиралось. Общую картину их джаз-банды довершали весьма статный ротвейлер и крупный рыжий петух с верёвкой на ноге.

— Петух едет до первой стоянки? — спросил я одного из компаньонов.

— Ну да, там-то мы его и зарубим.

Мы всегда даём командам названия, ведь на маршруте приходится постоянно с ними пересекаться и так удобнее понимать кто появился на реке. Эти стали “Бременскими музыкантами”. Петух и Пёс у них были. Кот сидел в сторонке от всех и посасывал очередную банку пива — как говорится, приводил в порядок свои и так уже ослепительно сверкающие на солнце бубенчики (то есть, бездельничал). Надеюсь был и Трубадур. Несомненно, был и Осёл, по крайней мере, одно тело уже прикладывалось спать то там, то сям. Помимо двух катов, у них была ещё и резинка и соответственно был выбор как её использовать: или под поклажу, или для транспортировки Осла.

Тем временем, белоснежные облака стали темнеть и сгущаться. Появились порывы ветра. Неужели эта погодная благодать закончилась — подумалось тогда. Но капель пока не было.

Потихоньку наши вещи занимали места по гермомешкам. Один лишь мы не трогали. Его содержимое неизменно и едет в своём составе от самого дома и до финиша.

Подкатило ещё две команды. Одна как-то сразу отошла в сторонку и нам не удобно за ней наблюдать. Был замечен лишь лодочный мотор. Другая расположилась в непосредственной к нам близости. Они лихо достали из прицепа детали катамаранов и споро и ловко стали их собирать.

Мы же окончили укладку, отнесли всё к реке, уложили на лодку, сфоткались и вытолкнули нос от берега в струю. Она враз подхватила наше судно, развернула в нужном направлении и понесла. Хорошо так понесла.

Вспоминаем навыки

На этот раз Реж не был таким острым и колючим как ёж. Все его колючки, способные враз распороть оболочку лодки, скрывались в толще воды. И скорость и глубина реки заставляли радоваться. Раньше на первом километре приходилось постоянно обруливать лежащие на дне покрышки и камни. Теперь же даже следы на воде от них проявлялись редко.

Ещё до первого поворота тучи вновь начало растаскивать и Белый камень — символ Режа представал иногда уже во всём своём солнечном великолепии. По его склону были рассыпаны жёлтые, словно рты голодных птенцов, бутоны прострелов желтеющих. За ним раньше были мели и появляющиеся в межень небольшие острова. Теперь же их не было вовсе! Иди себе в любом месте русла и не задумывайся о глубине.

Первые шурум-бурумчики появились на месте бывшей мельницы около впадения Хвощёвки. Так, разминочка. Но уже интереснее. Далее, на повороте проследовал Хвощёвский камень и река опять степенно потекла в заросших отцветающим тальником берегах. И опять длинный участок весьма похожий на предыдущий.

Наконец из-за деревьев вынырнул камень Мраморный. Место даже чем-то походило на Сосьву. В конце камня должен был быть тот самый “водопад” — слив из отстойника. Что интересно, в Викимапии он назван “Устье Пенного ручья”. Но водопада не было. Был лишь ярко-жёлтый след от карьерной воды. Видимо, откачивают по мере необходимости. А мы пошли дальше.

Практически сразу же появился Коровий камень, а за поворотом, на противоположном левом берегу, и Суханов камень, так понравившийся на первом майском сплаве своим весенним убранством. Берёзки в белых одеждах всё так же сбегали хороводом к краю.

Оставалось пройти немного до левого поворота, а потом ещё около километра по почти прямому участку до Першинского моста. Но тут, откуда ни возьмись, налетел довольно сильный ветер и погнал на нас довольно крупную волну. Мы несколько раз попытались поменять берег чтоб хоть немного укрыться, но это не помогло.

Приходилось бороться. Но вот и коса где можно причалить и осмотреть препятствие.

Конечно, мы здесь бывали и в марте, и в роликах от Деда с Урала видели как здесь идти, но хотелось уже размять ноги. Да и для общего развития хотелось посмотреть водную обстановку. К нам радостно подбежало небольшое стадо из коз и овец. Особо умиляли две крохотные козочки. Елена не смогла отказать себе в удовольствии снять их.

С пешеходного моста хорошо было видно куда стремится и как закручивается в сливах вода. Идти можно было и средним и левым пролётом. Но левый был несколько шире, а в среднем, чтобы уйти от довольно сильного улова, надо было лезть в самые бурляшки, что не очень хотелось. Что же, значит идём левым сливом. Мы расселись по своим местам и отчалили. Приближались остатки конструкции.

А руки-то помнят!

Остатки ряжей стремительно надвигались. Мы добавили ещё скорости вёслами для лучшей управляемости и уже не останавливались до самого окончания волн. Лодка вошла меж опор, её нос наклонился вперёд вслед за видимым на глаз падением уровня воды, и мы понеслись под горку. Валы я постарался оставить справа. Ширины слива как раз хватило, и байдарку не захлестнуло ни одной волной. Далее надо было следить чтобы не залететь в выступающие из берега кусты, но основной поток и так нёс мимо. Потом вода по крутой дуге забирала влево, создавая в центре улово, но мы и не сопротивлялись, разглядывая пройденное препятствие.

— Что, уже всё? Мало! — неожиданно заявила Елена.

— Давай обнесём и повторим — ответил я.

За время наших сплавов она уже привыкла к подобным приключениям, хотя наш первый, пусть и с небольшим шиндр-мындыром перекат, в виде шумных всплесков воды, вызывал дрожь в коленках у обоих.

Река немного повернула и ветер дул слегка сбоку, пролетая где-то выше. Он нам уже не мешал, а после следующего поворота и вовсе стал поддувать в спину. Но это не было хорошо. Ввиду большой парусности кормы, он всё время норовил развернуть нас. Да мы и не сопротивлялись, плывя по резвому течению и подгоняемые нашим попутчиком, заодно разглядывая окрестные красоты. А посмотреть было на что.

Солнышко вовсю пригревало, ультрамариновое небо проглядывало сквозь белую вату облаков, заросли ольхи и тальника уже начинали зеленеть первыми нежными листочками, деревья же покрупнее ещё не спешили предстать в своём летнем убранстве. Тальник ещё не сбросил свои пушистики-цветки и ярко желтел на общем фоне. Весьма символично.

Было Вербное воскресенье. В прошлом году наше открытие так же выпало на этот праздник. Но как-то мало было живности. Редкие цапли перелетали впереди, соколы и ястребы иногда появлялись в небе, уток вообще было мало, в основном, нечастые селезни. Может, уже сдали жён в роддом? Елена требовала полуводных млекопитающих, но они не спешили появляться, хотя обглоданных стволов было в достатке. Снимал я на этом сплаве крайне мало. В начале наших путешествий тоже фотографировал лишь на берегу — был страх перевернуться, страх за камеру, не был продуман вариант крепления её на себе, но потом всё пришло в норму: страх ушёл, а аппарат удобно разместился на специальной пряжке прямо на жилете. Но всё течёт, всё меняется. Пришла пора и мне сменить камеру. И мой новый полнокадровый фотоаппарат с новым объективом уже не так удобно висит на месте предыдущего. Больше он, и тяжелее в два раза, так что по большей части, ехал он впереди, в “ручной” герме у Елены. А передавать его постоянно туда-сюда было тоже небезопасно. Надо будет опять что-то придумывать мягкое и легкозакрывающееся.

Не спешить-то мы не спешили, а стоило. Во первых, метеооракулы обещали великолепие лишь в первой половине дня, а дальше всяческие неудобства в виде ураганного ветра и ливня, а во-вторых, где-то впереди на реке должна была быть группа от давно знакомой нам компании “Асса” (название, как всегда, изменено) на пакрафтах.

Хотелось и с ними встретиться, и посмотреть как у них всё организовано, и просто обменяться впечатлениями. Так что когда наш помощник стихал, мы вновь брались за вёсла.

Приближался очередной перебор на месте бывшей Лоскутовской мельницы, а в лесу — скала Чёртов палец. О её существовании мы знали с самого первого нашего сплава в этих местах, но расположена она была в гуще сосен, лишь ненадолго выглядывая в небольшой просвет, а нам надо было искать лучшую траекторию для прохода через мелкий перекат. Сейчас всё было по-другому. Мы не переставая искали камень глазами — за глубину можно было не переживать. Нашли. Ну да, палец, хотя не такой как на Усьве. Да так и не засняли нормально.

Выходило совсем как у Иванова в “Золоте бунта”: “домового можно увидеть только спятившись в подклет по лесенке с пятничной свечой в руке, а потом надо нагнуться и меж собственных ног глянуть в дальний угол”. *

Следующей была Белая скала. Она потихоньку выплывала из кустов. За ней расположились на обед “Первые” — экипаж, ушедший перед нами. Мы обменялись с ними впечатлениями от прохода моста и ушли вперёд. Начинался участок поисков команды ”Штурмана Жоржа” с прошлого сплава (рассказ “Небольшая авантюра. Сплав по реке Реж”).

— Ага, здесь мы нашли маршмелку.

Река несла, а ветерок иногда “помогал”. По излучине длиной в два километра мы развернулись на сто восемьдесят градусов и оказались у Голендухинского Белого камня. Как раз перед ним мы и догнали тогда Жоржа. Косы за ним, где мы обедали, не было — она была скрыта водой. Следом шла череда островов. Мы пошли самой правой протокой. Уровень позволял идти новыми путями.

Но когда мы вышли из-за острова, впереди показался Большой камень, а вместе с ним большие же волны, и налетел нешуточный ветер. Прямо в лицо. Прятаться под берегами не было смысла. По памяти, до Голендухино оставалось два километра. И их надо было пройти.

В конце камня волнение стало уже чрезмерным и мы зачалились к берегу, спрятавшись за кустами. Я даже предложил вставать на ночь здесь — чуть поодаль начинался сухой лес. Минут через десять ветерок слегка поубавил свою прыть и мы тронулись дальше. Таких сильных порывов уже не было и мы с помощью течения потихоньку царапались вперёд. Тучи вновь наливались свинцом, но пока не капало.

— Потерпи, потерпи ещё немного!

Крыши Голендухино потихоньку приближались. Начинались и острова. Тут мы встретили очередную группу обедающих. Уже с большим пиратским флагом, на двух лодках и двух катах.

Вот и Голендухинский камень, а за ним перекат очередной мельницы. Идти можно было по всей ширине реки. Мы и пошли. На первом майском сплаве 2021 года тут мы наблюдали стайку сАперов, обедая на берегу под камнем.

Вода резво вынесла нас через две извилины к Петрухиной поляне. Небо держалось. Мы запарковались и стали разгружаться. Тут-то и хлынуло. Но мы уже были на берегу и резво стаскивали снаряжение под навес.

Было 15.40. Прогнозы оправдывались.

Вечерние заботы

Сама поляна оказалась большой лужей. Впрочем, по периметру оставались и сухие места, если их такими можно назвать во время дождя. А потому палатку решено было ставить прямо под навесом. Он и от дождя укрывал и от ветра. И пусть ширины вигвама едва хватало, разместились мы весьма удобно. Лягушкой надули новый коврик и достали новые пуховые спальники, разложили по палатке вещи. В общем, обустроились. Ненадолго показывалось даже солнце.

Слышу голоса что это неспортивно, что есть те, кто берёт спички, крючок и леску, и идёт в тайгу на месяц без еды, а есть те, кто в палатку матрас надувной кладут, спят на деревянном подиуме с дополнительной крышей. Но не наша цель искать дополнительные трудности. Их хватает и на маршруте.

Использовать все возможности для более комфортной ночёвки гораздо разумнее, чем выживать под укрытием из веток. А хорошо и мягко выспаться — это залог хорошего самочувствия днём. К тому же, надувной матрац, как минимум, не холоднее пенки, но мягче и значительно компактнее. Да, этот наш конкретный тяжелее каремата, зато эту разницу теперь компенсируют пуховые спальники, также и гораздо меньшего объёма, чем старые.

Надо будет — мы и в лесной избушке заночуем, при условии, что никого не стесним. А “выживалы”… сколько их из тысячи, с указанным набором снаряжения, не сбегут назавтра же домой? Один? Два? Думаю, это максимум. Да, хорошо что люди увлечены и этим, но чтобы реально выживать в спартанских условиях, мало насмотреться различных “пособий” от блогеров. Их надо, как минимум, не раз испытать и опробовать на себе, чтобы сырые дрова в лесу и пассивность рыбы в реке не стали причиной голода, ну и так далее.

Чтобы быть Эдвардом Майклом “Беар” Гриллсом мало посмотреть все его выпуски. Нужны тренировки. Да и то, я не уверен, что параллельно с ним не идёт дюжина специально обученных людей. Зато мы возим весь наш груз сами. И на заброске, и на маршруте. Мы можем сесть хоть в рейсовый автобус, хоть в поезд. И нам не нужны под снарягу сопровождающие катамараны с мотором.

Да, груз наш не мал, но он продуманно размещён в лодке и позволяет проходить и пороги, и препятствия, а это значит что он не чрезмерен, а уж прогуляться с ним километров пять мы ещё в состоянии. Не нужны нам и слуги-гиды, готовящие разносолы. И с этим тоже мы можем вполне справиться сами. Но что-то не в ту степь меня понесло.

Итак, палатка наша стояла и была весьма обжита. За это время мимо прошли и “Пираты” и “Первые”. За поворотом реки где-то была стоянка и мы думали, что кто-то из них встанет там. Кстати сказать, “Асса” так и не появилась. Возможно конечно, они ушли до нас, но что-то подсказывало, что сплав отменили из-за погоды. Что-же, это их дело. Мокнуть даже за деньги — тоже не комильфо.

Потом на реке Елена заметила какую-то красную точку, колышащуюся над берегом. Вскоре в том месте появилась голова, а за ней и её обладатель. Он подошёл к нашему укрытию.

— Что за деревню я сейчас прошёл?

— Голендухино.

— А можно я оставлю свои вещи рядом с вами и схожу туда?

— Да, конечно. А Вы на чём? На пакрафте?

— Нет, на бешеной доске.

— Не холодно? — спросили мы, сочувственно глядя на его мокрый камуфляж и голые, в резиновых сланцах, ноги.

Он лишь промолчал.

— А как Вас зовут? — Нас — Елена и Дмитрий.

— Олег.

Он ещё спросил огоньку и было видно, как его колотит крупный озноб и ушёл к реке за сапом. Вскоре все его немногочисленные вещи лежали рядом с нашим укрытием.

— А чего один?

— Мы вдвоём собирались на кате-двойке, да напарник не смог в последний момент. А я уже настроился.

Олег ушёл. Надо было позаботиться о вечерней трапезе. Я было начал моститься со своей печкой прямо на мокрой траве, да что-то потом одумался, нашёл здесь же, на поляне пару кирпичей, положил их на краю нашего навеса и на них уже установил щепочницу. Получилась, прямо-таки, мангальная зона. Полено, найденное здесь же, оказалось сырым и никак не хотело нормально гореть. На выручку пришло берёзовое, взятое из дома. Вперемежку дрова взялись греть нам воду для ужина.

Появился Олег. Оказалось, он сходил впустую. Хозяина не было дома. Ужин наш был готов. Мы предложили ему пирожков с капустой, а он, в отместку, — салат из свежих помидоров. Потом заварили чаю. Так за беседой и шла наша трапеза. Вскоре дозвонились до деревни. Искомый человек появился дома. Олег объяснил где мы находимся и ему ответили что сейчас к нам придут. За это время наш сосед установил свою палатку точно в таком же вигваме и вернулся к нам.

На поляне показался силуэт. Это был дядя Миша, бывший руководитель Берёзовского турклуба. Он присоединился к нам, и мы вновь пили чай и беседовали. Он рассказывал и о Голендухино, и о семиэтажной мельнице, сгоревшей из-за раскалившихся без зерна жерновов, и о постройке Петрухиной поляны, о проблемах туризма. Много тем было затронуто. Время летело незаметно. Совсем стемнело. Дядя Миша с Олегом отошли пройтись по поляне, а мы скорее полезли в своё укрытие. Уже хотелось спать. Ещё немного покопошились, размещаясь в спальниках и наконец, затихли.

А могли и поставить палатку в мокрую траву, колдовать над тентом, устанавливая, сидеть над мокрой печкой, подкидывая мокрые дрова, утром всё сушить. Но только зачем? Чтобы показать свою “крутость”? Поверьте, нам хватит умений и навыков так и сделать, но как там у Мичурина? “Мы не можем ждать милостей от природы, взять их у нее — наша задача”. А уж коли эта “милость” свалилась прямо на голову, грех ей не воспользоваться.

Елена всё мониторила прогноз.

PS: хоть мы и пили сырую воду из Петрухина ключика и ничего потом не произошло, её надо, как минимум, кипятить. Уже сейчас нам сообщили что поле, расположенное выше поляны, удобрено навозом и он вместе с грунтовыми водами попадает в сам ключик. Да и абсолютно любую воду в походе надо фильтровать и дезинфицировать. Кто его знает что там в неё попало?

День 2

То ли дождь, то ли снег

В новых спальниках спалось тепло и комфортно. Елена даже не стала использовать “Теплоид”, хотя пакеты были наготове, а температура была +4°С. Когда мы выглянули из палатки, Олег уже встал и вовсю собирался. Было около семи. Дождь шёл всю ночь с перерывами, да и сейчас он то стихал, то возобновлялся вновь.

— Что, уже уходишь?

— Да, а чего ждать?

— Чаю будешь?

Олег отказался. В его костюме произошли разительные перемены: на куртку, под спасик, он надел большой мусорный мешок, а камуфлированные штаны заменил на выданные дядей Мишей, сшитые как будто из белых сахарных мешков, со светоотражающими полосами поперёк штанин и притороченными сапожками, отчего вмиг стал похож на робота Вертера в спасжилете. Олег стаскал своё снаряжение к воде и загрузился. Я подошёл чтобы его проводить.

Мы попрощались и пожелали друг другу доброго пути. Он отчалил. Вода подхватила лёгкое судёнышко и он вскоре скрылся за поворотом. В девять часов мы вновь остались на поляне одни.

Погода ещё ухудшилась и среди капель дождя стали мелькать снежинки. Двигаться пока не хотелось и мы вновь забрались к себе. Но разлагаться долго не стоило, да и прогноз сулил некоторое улучшение вскоре. Пора было завтракать.

После трапезы неспешно приступили к сборам. Надо было потренироваться компактно и быстро собирать спальники, да и матрац сейчас был другого размера. К нему тоже надо было приноровиться.

Ещё вечером с матрацем вышла некоторая незадача. Покупая его, я на нескольких сайтах посмотрел ширину спального места нашей палатки. Везде было 1,6 метра. Ладно, думаю, двадцать сантиметров будут не закрыты, не беда. Но при накачивании оказалось что коврик лёг от стены до стены. Вот так-то. Кстати, надо и его измерить. Вдруг он больше заявленного? Но вот и мешки оказались в компрессионнике, и матрац в чехле. Что же, неплохо. Два мешка с температурой комфорта 0°С запросто вошли в десятилитровое ведро. Ну по объёму.

К берегу кто-то причалил. Я, на правах хозяина, вышел навстречу. Это была резво собиравшаяся группа, которую мы видели на старте. Группа была из Челябинска. Они подошли набрать воды (в свете того, что мы узнали про источник сейчас, с ними тоже ничего не произошло, то-то был бы конфуз).

Пока водоносы занимались своими делами, мы немного разговорились с остальными. О том, о сём. Обсудили прохождение моста, мы похвастались что прошлым летом были в их краях на Юрюзани. Было видно что за их плечами немалый опыт, в том числе, 2-3, а может, и четвёртая категория сложности была им не в новинку. Вспомнили и “Бременских музыкантов”.

Нас интересовало, опять же, как те прошли мост. Но оказалось что музыканты не совладали с количеством спиртного и встали где-то не доходя Першино. Где-то раньше, не знаю где. Но вот ёмкости были наполнены и челябинцы начали посадку. Мимо промчался второй их кат.

Дождик совсем утихомирился и нам стоило поторопиться со сборами. Наконец и последняя вещь заняла своё место. Стаскав всё к реке, мы загрузили лодку. Пришла пора отчаливать. Мы бросили благодарные взгляды на гостеприимную поляну. Тронулись.

А Солнышко начало потихоньку продираться сквозь слои облаков.

Было 12.30.

Мимо сёл и деревень

Ну вот и опять мы на воде. И пусть вышли мы поздненько, зато пересидели на берегу все погодные катаклизмы утра и отдохнули хорошо. Обязательной точки окончания сплава мы так и не определили, а потому могли себе позволить идти по настроению. На сегодня хотелось дойти до Мантурова камня, а дальше видно будет.

Идём. За поворотом в прошлый раз мы устали заниматься слаломом среди системы островов, камней и переборов. Сейчас же просто шли напрямую. Надо было лишь смотреть чтобы не налететь на скрытый водой камень. Стоянку по правому берегу смотрели-смотрели, да так и не высмотрели. А казалось, что она, знакомая из многих роликов, здесь. Соответственно, никто и не стоял.

Ещё через пару поворотов мы вышли на прямую к Глинскому. В пошлый раз на ней Дима, член команды Штурмана Жоржа, работал здесь бурлаком и тащил против ветра огромный тримаран. Сейчас же был почти штиль. К нам приближался камень Глинский.

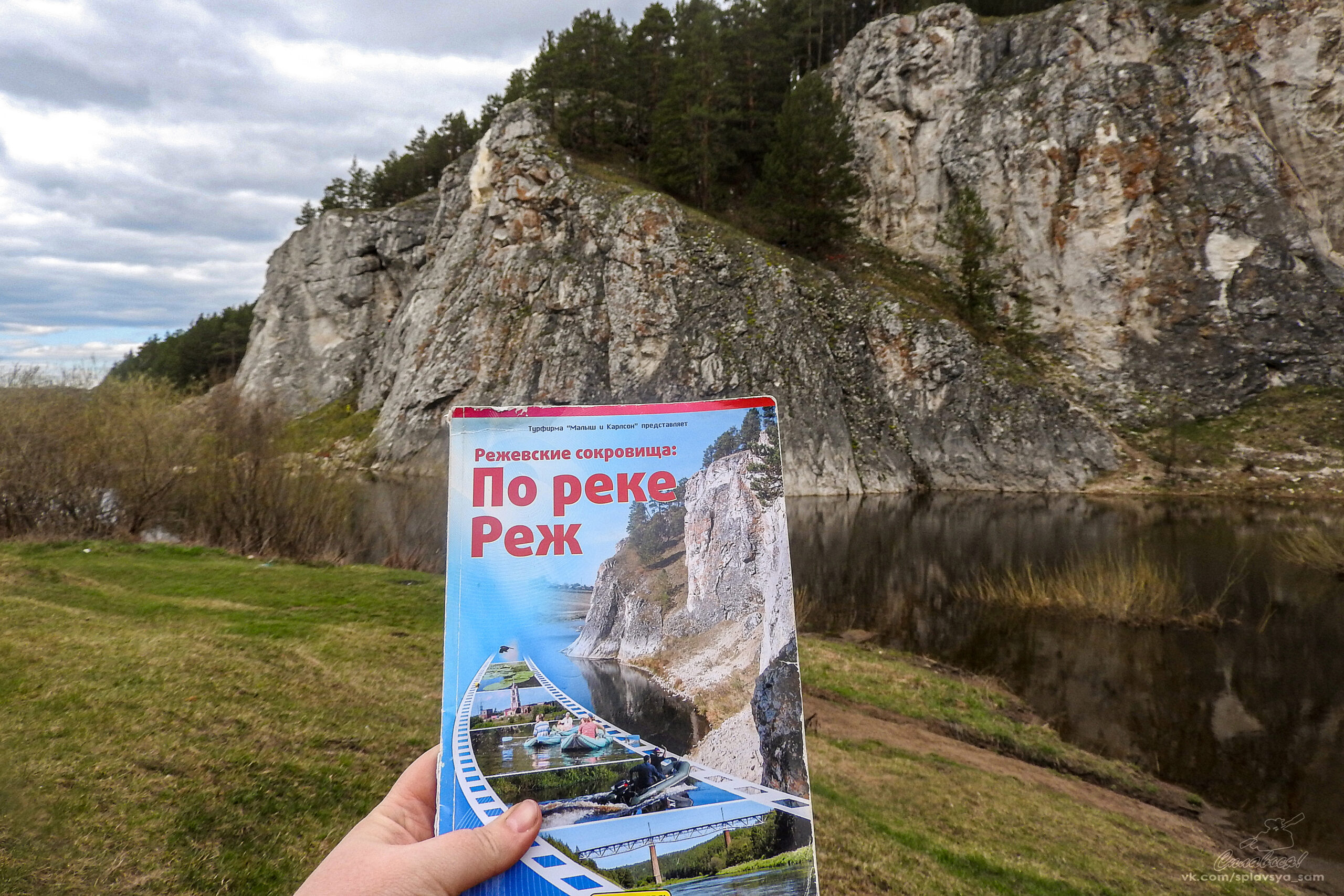

Как мы вычитали в книге братьев Рычковых “Режевские сокровища”, местные его называют Скалой Смерти. Насколько это соответствует действительности, я не знаю, но пусть будет так. Ведь цель топонима точно и однозначно обозначить место, чтобы было сразу понятно о чём идёт речь. Главное чтобы он был всем понятен и общеупотребим.

Напротив камня стояла группа. В ней мы узнали “Первых”. Они оказались ещё более ленивыми, чем мы и даже никуда ещё не собирались. Мы поприветствовали их и пошли дальше. В конце прямой, на поляне Смолянка стояла ещё одна команда. Это были “Пираты”. Мало того, что они никуда не торопились, они жарили шашлыки на берегу.

Мы же, вслед за рекой, повернули направо и пошли вдоль Глинских скал. В конце их прошлым летом жители Глинского построили дамбу. Цель их мероприятия не известна, только оно весьма затруднило навигацию в этом месте. И так единственный неширокий проход оказался под расчёской, так туда ещё и какую-то ветку притащило.

Но визуально ничего не изменилось по сравнению с видео Деда с Урала, который шёл здесь неделей ранее, потому мы пошли без разведки. Нам ширины между крайними камнями дамбы и ветками вполне хватило. Проскочив узкое место, по струе мы ушли от препятствия. Чуть ниже был ещё один весёлый перекатик, но и в прошлые разы он не вызвал затруднений, а сейчас — и подавно.

Ниже впадения речки Глинки у берега стояли два катамарана, а чуть поодаль от них, в беседке, толпились люди. В них мы узнали челябинцев. Они вернулись с осмотра Глинского водопада и сейчас обедали.

А наш путь лежал вдоль череды сёл и деревень. В следующем, Ощепково, у берега стояли ещё каты с рядами надувных сидений. Это была одна из фирм. Пусть будет “Горизонтальное положение”. За стулья.

Они шли от Глинского и здесь остановились набрать воды на ключике. Как раз в месте их парковки реку пересекала череда бетонных фундаментов. То ли это были остатки моста, то ли незаконченный его проект. На середине реки конструкции скрывались под водой. К счастью, они оставляли след на поверхности и мы легко проскочили между ними.

К Ощепково прямо-таки приросло Чепчугово. Когда мы обошли небольшой полуостров, появился красивый Чепчуговский камень. Цепь чёрных скал вновь закончилась и он блистал своими бело-жёлтыми склонами в лучах солнца.

Мы плыли и дивились то на камень, то на окрестные огороды и дома. На берегу тихонечко текла своим чередом жизнь.

Ещё одна километровая прямая и река упёрлась в очередную скалу. По некоторым утверждениям, Скалой Смерти является именно она. Но лично я сомневаюсь в их правильности.

По аналогии с Чусовой, скалы с кладбищами наверху должны называться Могильными, ну или хотя бы, Кладбищенскими. Но Скала Смерти — это как-то из другой оперы.

Обогнули мы её и показался высокий мост трассы Екатеринбург-Алапаевск, знакомый поклонникам сериала “Счастливы вместе”. За ним начиналось Сохарёво. Мы шли и решали каким путём пойти: через порог на месте старой мельницы, или через мелкую в межень шиверу.

Всё-таки порог прельстил нас больше. И вот, мы обруливаем кусты левого берега и оказываемся на развилке нескольких проток. Впереди уже отчётливо слышен шум воды. Понемногу он приближается, усиливаясь.

Мы налегли на вёсла. Вперёд! Отступать поздно.

Под горку дня

Шум неумолимо приближался. Уже стали видны белые петушки наиболее неугомонных волн. Мы вовсю старались не уронить скорости движения. Но когда мы подошли вплотную к порогу, даже появилось какое-то разочарование: вода в реке просто “съела” препятствие.

Если раньше была явная разница уровней “до” и “после”, сейчас порог обозначался лишь валами, начинающимися сразу за сливом. Дорожка из гребешков резво уходила вниз по течению. И если в малую воду заходить в порог нужно было только по центру, теперь можно было идти в любом месте. Мы не стали затягивать с этим и пошли по кратчайшему пути. Но появилась необходимость уйти от расчёски и из-за этого пришлось пересекать череду бурляшек. В лодку вмиг пару раз изрядно плескануло, затем она как с утоптанной снежной тропинки посреди нетронутого поля свалилась с волн к левому берегу, я вырулил от каменного откоса и пустил её обратно на тропку. Плеснуло ещё раз. Ну вот и всё. Сеанс аттракциона окончен. Елена вновь недовольно поморщилась. Ей было явно мало. Да, неплохо было бы повторить.

Мы вернулись в основное русло. В конце прямой протоки, которую мы игнорировали, так и лежал кабельный барабан неизвестно кем брошенный в реку. Долго ему теперь здесь лежать.

Река успокаивалась после минутного веселья. Наша лодка всё спокойнее двигалась вниз вдоль деревни. Но надо было слить из байдарки воду, да и ноги размять тоже уже не мешало, а потому решили остановиться за старым мостом. Мы уже не раз так делали. Площадку занимала компания закончившая сплав. Они были заняты уничтожением остатков мяса и напитков: горел мангал, содержимое бутылок разливалось по кружкам. Запах шашлыка разносился по округе. Катамаран молча лежал в сторонке на солнце и терпеливо ждал своей очереди.

Прямая заканчивалась Балабановым камнем. Реж, уткнувшись в него, был вынужден отвернуть вправо. Сама скала была очень похожа на ту самую, с кладбищем наверху, перед мостом на Алапаевской трассе.

Тут стали сбываться желания Елены. У берега была замечена ондатра. Она не спешила скрыться под водой и мерно плыла вдоль берега позволяя себя снимать. Но вот, видимо, она добралась до своей хатки и скрылась из глаз среди корней.

Мы вышли на длинную прямую к скале Боруха. Совсем распогодилось. Уже ничего не напоминало об утренней хмари. Солнце ласково светило среди облаков. В небе летали редкие самцы уток да цапли. В прошлый раз этот участок заставил надолго себя запомнить. Был сильнейший ветер. Он не давал спокойно грести и мы то и дело бросали вёсла, позволяя вертеть лодку как ему заблагорассудится. В ушах стоял несмолкающий гул от его усилий. Теперь же мы просто плыли в своё удовольствие. Отсутствие мелей тоже добавляло положительных эмоций.

На Борухе известна древняя писаница, да только мы, к своему стыду, так до неё ещё и не добрались. И сейчас оставили посещение на будущее. У берега очередная ондатра не спешила скрыться из виду и позировала, плывя по своим ондатровым делам.

Приближались перекат Жуковской мельницы и камень Старик. На прошлых сплавах там было жутко мелко. Даже и шанса не было чтобы пройти без проводки. Сейчас можно было даже не лезть в самый стрежень чтобы не наплескало воды. Рядом с валами тоже было глубоко. Однако самая настырная волна исхитрилась и исподтишка плюхнулась-таки на дно лодки.

Раньше мы проходили под Стариком, но сейчас проход там перегородил ствол берёзы, да и в роликах мы видели что народ ходит с другой стороны острова. Быстрая протока несла байдарку к Чиркову камню. Вот и он показался из-за изгиба берега. На нашем первом сплаве в этих местах мы напротив него стояли с ночёвкой, а наутро, когда уже отчаливали, заметили рядом с ним прекрасную стоянку. На следующем же сплаве мы никак уже не смогли пройти мимо и остановились посмотреть что там, да как. Всё было настолько благоустроено, что мы назвали её “У Людоеда”.

Сейчас уже пора было пообедать и мы хотели это сделать именно здесь. Но на берегу лежали каты и толпились люди. Мы уже было решили парковаться напротив, однако один из катамаранов спустили на воду и его экипаж лихо отчалил, заняв свои места. Стало ясно что они уже уходят. Мы встали в суводи под камнем и ожидали пока все покинут берег. Но вот последний экспедиционер занял своё место на баллоне. Мы тоже отчалили.

— Здравствуйте! Здесь хорошее место!

— И вам здравствуйте! Мы знаем. То вас и дожидались.

Три катамарана ушли вниз, а мы высадились, достали “Кухонное” и “Костровое” и занялись обеденными хлопотами.

Шёл четвёртый час дня.

От людоедов к Мантурову

Конечно, эта стоянка изменилась за два последних года. В наше первое её посещение вокруг костровища стоял круг из чурбаков-стульев и казалось что место ждёт пока с Чиркова камня спустится племя людоедов, сядет вокруг костра и будет ждать проплывающих путников-туристов. Хотя в остальном всё осталось так же. Было чисто и уютно, правда в качестве скамеек лежали уже брёвна. Солнце приятно освещало место всеобщего сбора, но уже торопилось скрыться сначала за соснами, а потом уже и за камнем.

Надолго задерживаться здесь не хотелось, потому сготовили экспресс-вариант обеда из быстрого пюре и бутербродов с паштетом и огурцами. Конечно же, с чаем. Пока всё готовилось и закипал чайник, мы сидели на брёвнах и грелись на солнце, наблюдая за рекой.

Вот прошла троица катамаранов от “Горизонтального положения”, которые мы видели в Ощепково. Их было видно ещё издалека, и если бы мы были людоедами, то успели бы хорошо подготовиться к встрече. Обратило на себя внимание что в экипажах не было женщин.

Потом появились челябинцы. Мы помахали им руками, попивая чай с печеньем. Весьма кстати на стоянке оказались сухие дрова и мы прихватили полешко с собой. Обед был окончен. Пора было в путь к месту ночёвки.

Река выходила из пределов Режевского района. Осталась заключительная, хоть и длинная прямая. Там, за поворотом, за камнем Пьющая мышь, начнётся наш Артёмовский район.

А на этой прямой неожиданно вспомнилось то, что заставляло удивляться в этих местах на сплавах 2021 года. Тогда практически каждое рыбацкое место имело мягкую мебель. Диван, или кресло. А зачастую и то и другое. Как будто на каком-то складе мебели была ликвидация остатков. Они, облезлые и выгоревшие, никак не украшали берегов. Сейчас их попросту не было. Что же, неплохо. Теперь к мыши.

Уже в третий раз мы безрезультатно пытались найти сходство с ней одноимённого камня, но так и не находили. При разном освещении, с разных сторон. Возможно это братья Рычковы назвали его так, увидев под ним пьющую из реки мышку. Другого объяснения у меня нет, а некоторые мои знакомые вообще протестуют против этого названия.

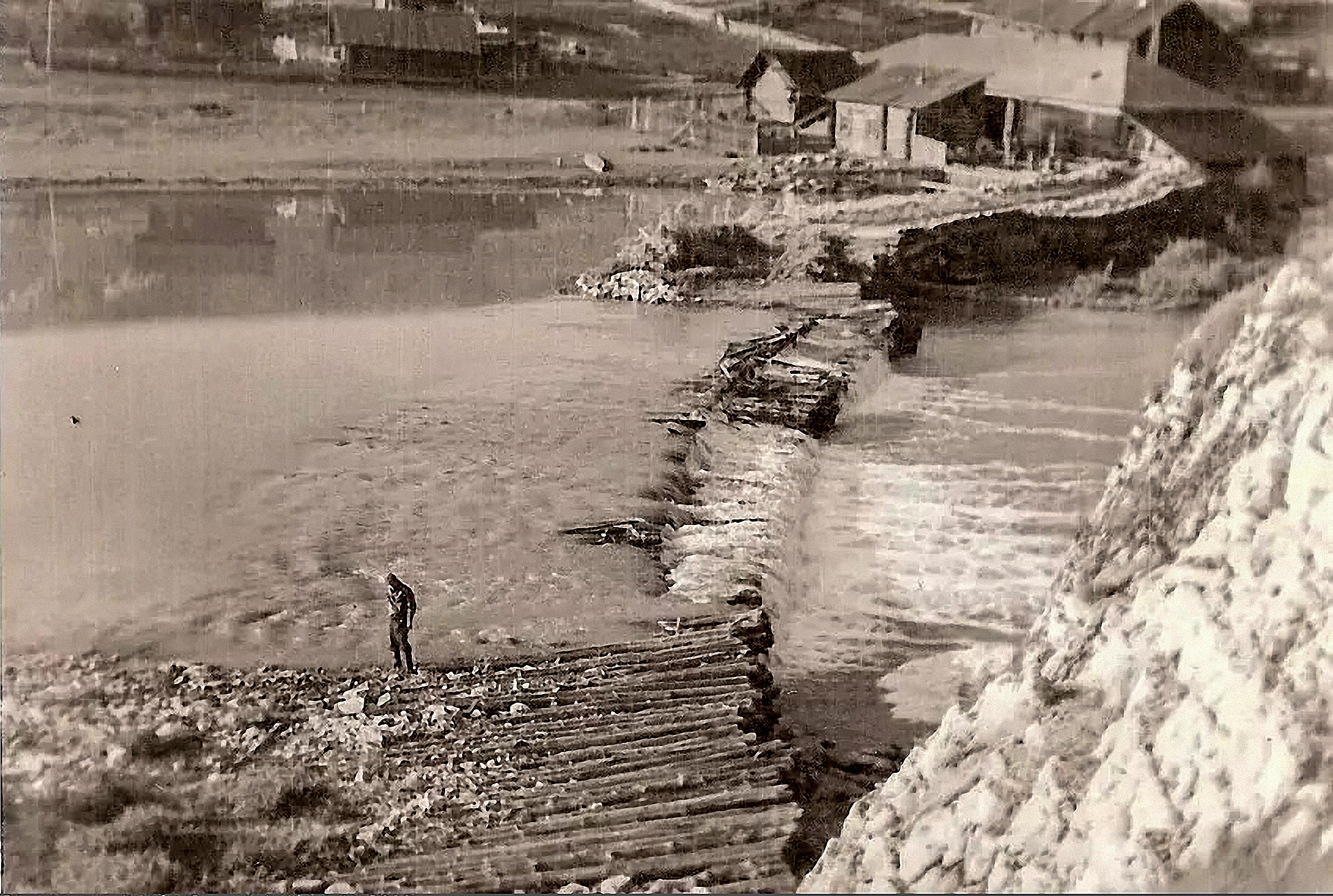

Мы вновь налегли на вёсла. Хотелось предупредить челябинцев о неприятном месте, которое мы совершенно случайно миновали на первом сплаве. Речь идёт об остатках плотины. Никаких свидетельств о её принадлежности нам пока не попадалось. Я вообще начал было приписывать её бобрам. Но в этот раз отчётливо разглядел комли брёвен. Плотина конструктивно была очень схожа с Сохарёвской с фотографии начала прошлого века. А тогда, в первый раз, привлекла к себе внимание стоянка на берегу с баней и мы подошли чтобы её получше разглядеть. Идти дальше надо было по другой протоке, пусть и мелкой. Когда же мы вернулись в основное русло, то немало удивились увидев что миновали: со ступеньки из переплетённых деревьев каскадом сливалась вода.

Экипажам попадавших сюда катамаранов в прошлом году приходилось по пояс лезть в холодную воду и протаскивать своё судно через плотину вручную. А на следующем сплаве мы даже ночевали на этой кем-то любовно обустроенной стоянке. Были там и стол, и навес и всё так чистенько было прибрано, что мы назвали её “Три медведя”.

Но к этому сплаву. Мы догнали один из катов челябинцев как раз перед препятствием:

— В протоке прямо — остатки плотины! В прошлом году там у всех были проблемы! Но в этом, может быть, уже и нормально! Идите лучше правой протокой!

— Спасибо! — ответили нам, но пошли по-своему.

Мы же не стали испытывать судьбу и пошли привычным уже путём. Но когда вынырнули из-за острова, оказалось что переживали зря: вода съела всё и тут.

Мы обошли челябинский катамаран и вскоре оказались у законсервированного лагеря “Сосновый бор”. За ним припарковался первый южно-уральский кат и мы подошли к ним побеседовать. Они уже разгружались для ночёвки.

— Как вам Сохарёвский порог? Вы где шли?

— Слева. Ну да, валы неплохие. А после мы ещё в пещеру ходили.

Вот так мы, живущие поблизости, проходим мимо местных достопримечательностей, оставляя их на потом. А это “потом” может отсрочиться навсегда. Хотя, в этом году посетили Першинскую пещеру и скалы. Надеюсь и до остального руки когда-нибудь дойдут. А челябинцы молодцы. Не оставляют белых пятен ни на реке, ни на берегах.

— Мы ещё в лагерь хотим сходить посмотреть. Как вы думаете, пустят?

— Ну нас пускали. Только мы сторожа сразу же предупредили. Он даже провёл нас везде.

Мы ещё хотели немного поговорить, но появился второй катамаран, а место, куда мы причалили, отводилось для него. Попрощавшись, мы двинули дальше.

Время клонилось к вечеру. Но оставалось километра три-четыре и спешить было некуда. Мы неспешно двигались вперёд. В очередной раз поразило одно загадочное место на левом берегу. Уже второй раз мы видели на нём катамараны и палатки, однако на следующий день никто отсюда мимо нас не проходил. По крайней мере, до позднего обеда.

Где-то впереди замаячил катамаран. Приблизив изображение, мы узнали в нём один из экипажей “Горизонтального положения”. Фривольно развалившись на своих сиденьях, они неспешно пошевеливали вёслами. Мы же гребли в своём темпе, так что к Луговой уже почти догнали их. В деревне на берегу лежала ещё одна стопка катов. Видимо, для утренних туристов. Нас же впереди ждал Липинский перебор.

“Горизонтальные” уже в него входили. Да только несколько левее, чем позволял фарватер. Спереди послышались крепкие выражения — видимо зацепили камень. Мы же проходили тут и по гораздо более низкой воде, так что спокойно поколыхались в некрупных валах и оказались у подножия Головы манси. Вверху, на фоне синего неба, ясно проглядывалось её ухо — арка Липинских скал.

Мы ещё рассматривали вариант встать на ночь здесь. Ведь тут ещё мы не ночевали. Но всё-таки решение встать у Мантурова оставили без изменения. На этот раз решили пройти новым путём.

Раньше всегда от Головы мы шли прямо, но на сплаве-закрытии прошлого года увидели что параллельная протока тоже проходима, но отпадает необходимость идти по мелям между островами меняя берег. Слева лежало урочище Забегалово, а справа заканчивалось Липино. Калмацкий брод, и нас выносит к Тигровой голове. Солнышко ласково греет её покатый бок.

Поляна, к которой мы стремились, абсолютно пуста. Мы зачалились на уже знакомой парковке. Неспеша и придирчиво выбрали место под палатку. Так же не спеша её установили. Ну вот и вещи разложены по местам. Ещё у палатки отвязали новые ветрозащитные юбки, чтобы ночью холодный ветер не гулял между слоями нашего жилища.

На этом сплаве сбилась наша схема приготовления еды. Раньше мы всегда готовили вечером, а утром этим же и завтракали. На этот раз Петрухина поляна спутала все карты и получилось так, что ужин мы везём с собой готовым, лишь разогреть, да вскипятить чайник.

Надо поразмыслить, может так и удобнее, хотя бы, пока днём на улице не жарко. По крайней мере, так экономятся силы вечером. Не знаю. Посмотрим.

Закат можно было бы назвать красивым, будь на небосводе побольше облаков. А так — они проявляли себя красивыми красками лишь по периметру. Уже можно было укладываться. Абсолютно чистое небо, вслед за синоптиками, обещало минус ночью.

Мы состегнули свои спальники в одну “братскую могилу” и забрались в них. Так должно быть теплее. Так это, или не так, мы узнаем утром.

Зажглись первые звёзды.

Утром всё продолжится.

День 3

Пусть весь мир подождёт

Ну что же, хитрость со спальниками удалась. Хотя ночью было около -4°С и вода в канистре застыла, мы нисколько не замёрзли. Ну и пух, конечно, работал. Вылезать пока не хотелось и мы дождались первых лучей солнца, играющих на куполе палатки.

Когда же выглянули наружу, просто обомлели: места на поляне, ещё недавно скрывавшиеся в тени, были седыми от инея, постепенно отступающего под натиском солнечного света к реке. Иней был мохнат и пушист, своими иглами создавая бахрому на свежих листьях и прошлогодних побегах. Река вдоль кромки берега так же схватилась ледком. В крупинках снега была и лодка. Да так, что на ней можно было писАть.

Воду на утреннюю порцию кофе пришлось брать из бутылки, которая была в палатке. Хорошо хоть взяли вовнутрь. Печка разгорелась и кофе был установлен на место. Поляна искрилась остатками инея и свежей изумрудной зеленью. Пламя в щепочнице весело играло языками по дну турки.

Такие моменты надолго откладываются в памяти: так не хотелось вставать, что-то делать, но вот уже и дрова потрескивают, и пенка поднимается, солнышко греет, птички поют. Бла-го-дать! Жить, как говорится, хорошо!

Ну и как обычно, надо было выкопать ямку под отхожее место. Поскольку вся огромная поляна просматривалась сверху, пришлось спуститься в лог, отделяющий поляну перед Мантуровым камнем, от поляны перед Тигровой головой. Летом он всегда бывает завален белыми бумажками и тем, к чему они прилагаются. Сейчас было чисто. Только стебли прошлогодней травы были расчёсаны как будто граблями.

Только не надо думать что прошёл какой-то экологический десант и всё убрал. Это мать-природа позаботилась о чистоте берега и прибралась доступным ей способом, смыв всё вешними водами. И не нужно много фантазии чтобы понять где оказались результаты этой уборки.

Может будем поступать по-человечески и закапывать свои творения подальше от глаз людских? Ведь если вы не будете смывать унитаз дома даже пару дней, в вашей квартире случится разруха, как говорил профессор Преображенский. Так что же вы творите с природой? Выкопать ямку — дело пары минут. И полминуты — зарыть. Ну возьмите с собой совок, или лопатку. И природой будут наслаждаться все. И вы, и те, кто придёт после вас.

По реке плыли белые комья. Можно было даже подумать что это лёд. Но нет, это был не лёд, а пена после Липинского перебора. Она плыла неспешно мимо, а некоторые весьма изрядные её куски создавали схожесть с остатками ледохода.

Во всём этом великолепии мы напились кофе под щебет птиц, и я поставил на печку разогреваться завтрак, а после и чайник. Но не надо думать что всё это происходило быстро, одно за одним. Во всём присутствовала какая-то ленца, навеваемая атмосферой этого прекрасного свежего утра. Да, процедуры с огнём были сделаны за один раз, чтобы не разводить его повторно, но с момента подъёма и до сего времени прошло уже три часа!

На реке появились первые проплывающие. Конечно же, это были челябинцы. И сразу же появились ещё два катамарана, с большим количеством подростков, те самые, которые мы видели в Луговой. У детей ещё не улеглись эмоции от первых километров и они шумно и весело двигались по водной поверхности, то и дело останавливаясь для фотосессий, неумело ещё орудуя вёслами. Вот кто-то залез на наш “мерный” камень и остался там стоять, пока остальные его щёлкают. Замыкал кортеж второй челябинский кат. Но вот все скрылись за поворотом и вновь стало тихо. Лишь птицы пели, заполняя образовавшуюся тишину.

Мы оказывались в хвосте каравана. Конечно же, была ещё группа, стоявшая до Луговой, но помня что они не покидают места своего обитания, на них было мало надежды. Надо было собираться.

Прогноз опять начал всё портить. На завтра уже наобещали дождь на весь день. Ну что же, значит идём сегодня до Арамашево, а завтра с утра отправляемся домой.

Пусть нехотя, но верно вещи вновь занимали привычные уже места. Палатку сняли, но бросили обратной стороной на траву чтобы просох конденсат. Лодка и стулья подкачаны и дожидаются остального снаряжения у воды. Вот и снаряжение размещено в лодке. Прощальный вопрос:

— А мы ничего не забыли?

и нос нашего судна отходит от берега, постепенно поворачиваясь прямо по курсу. А нас уже ждёт Мантуров камень и заключительные перекаты этого сплава. И Белкин камень, и Лежачий, и Змеиный. Все-все.

Мало-помалу вперёд

Из-за поворота выползал Мантуров камень. Уже казалось бы, знакомый, ан нет. Где-то в его складках скрывается пещера с кальмарами, как нам сказали потом. Ладно, есть повод заняться исследованиями.

Стена камня ползла слева. Мы плыли и изучали стоянки напротив. Но они были уже пусты. Да и не удивительно. Шёл второй час дня.

Неожиданно сверху что-то зажужжало и в небе стал виден коптер. Мы оживились и стали всячески махать ему руками. Казалось, он немного завис над нами и даже наклонил подвес. Но он улетел и даже не обещал вернуться. А мы погребли дальше. Вскоре под скалой мы увидели мужчину над чем-то склонившегося. Он явно управлял дроном. Мы обрадовались и подошли прямо к нему.

— Здравствуйте. А где можно будет посмотреть видео? Вы куда-то будете выкладывать?

— А я вас не снимал. Я орнитолог и изучаю тут птиц. Вы не видели соколов и их гнёзд на скалах?

— Гнёзд не видели, но птицы иногда летают.

Немного озадаченные, мы отправились дальше. Был виден уже и подвесной мост. Казалось, что если пойти по середине реки, то непременно заденешь его головой. Поэтому мы немного сместились к берегу. А вообще, это был один из самых медленных плёсов. Но потихоньку мы двигались к цели. Начиналось Мироново. На берегу в ряд выстроились восемь исполинских тополей, мироновский привет юрюзанским вязам, а дальше была видна скала Парус. Солнце уже ушло и его свет красиво ложился на каменные склоны.

Поворот. Вскоре должен быть и перекат. В летнее время он бывает весьма мелким и с одинаковой глубиной по всей ширине, так что не всегда удавалось пройти его сходу. На этот раз можно было особо не задумываться о траектории. Лишь расчёска, памятная с самого первого сплава, могла представлять хоть какую-то опасность. Но нам и тогда хватило встречи с ней, так что в последующем она всегда проходила вдалеке. Учитывая высоту воды, можно было пройти и новыми протоками, но мы не стали рисковать — ведь там могли быть и завалы.

Сфинкс поглядел на нас своим единственным глазом-дыркой и остался позади. Вот и мост. Под ним даже какие-то бурунчики присутствуют. А река несёт дальше. Ещё не выходя из Мироново, на правом берегу какая-то суета. Лежат в траве каты. А метрах в двухстах выше их и в отдалении от берега стоят накрытые столы и варится обед. Копошатся люди. Присмотревшись, мы узнали “Горизонтальное положение”. Так вот значит где они финишировали. Как-то не совсем удобно потом всё стаскивать к дороге. Но это их дело.

Река по излучине поворачивала влево, к западу. Вспомнилось прохождение в этом месте в прошлый раз. Тогда мы шли на закате и светило просто ослепляло, не давая видеть хоть что-нибудь впереди. Благо, к Бучинскому перекату оно уже спряталось за деревьями и не мешало. Но сейчас до переката надо было ещё дойти. Перед ним река слегка подпружена и несколько разлилась. Мы опять кого-то догоняли. Это был один из подростковых катамаранов. Дул встречный ветерок и им приходилось прилагать усилия для продвижения вперёд. Мы же, прячась за берегом, хоть немного скрывались от него.

Но вот и перебор, а за ним новый мост в лагерь “Зелёный луг”. Как-то удивительно тихо.

Неужели нет перебора? Куда же он делся? Но кат заходил по уже знакомой нам траектории. Никуда он не делся. Просто вода его съела и шум стал меньше. Следом пошли и мы. Если раньше надо было идти обязательно по валам, уклоняясь от пары торчащих более других камней, то теперь можно было преспокойно пройти краем, что мы и сделали. Но сейчас выросло ещё одно препятствие — это мост.

Из ролика Деда с Урала мы знали каким пролётом надо идти, но ведь прошла уже неделя и вода с тех пор явно упала. Кат заходил под пролёт. Они без приключений скатились с какого-то нового уступа, покачались в бурляшках и выскочили на утихающую воду. Естественно, и нам не составило труда пройти вслед за ними. Было только интересно как будет тут летом, когда спадёт вода.

Поворот. На правом берегу стоянка. Годом ранее здесь стояла баня из плёнки. Сейчас каркаса уже не было, зато полиэтилен лежал грязной кучей рядом. И в сотый раз повторю: чужие бани никому не нужны.

По левому берегу невысокий камень Белкин. Вспоминая о легендах Стрельного (Койва) и Дунькина камня (Реж), думалось о любви несчастной белки, бросившейся в воду от неразделённого чувства.

А между тем, мы уже обгоняли детский катамаран, да и другой был близко. Видимо их экипажи утомились и не так бойко, как раньше общались между собой, развалившись на надувных своих сиденьях. Мы перекинулись с ними парой ничего не значащих фраз и ушли вперёд. Уже хотелось пройти эту длинную прямую и повернуть к Гостьково. На повороте хорошая стоянка и мы на ней несколько раз обедали и даже раз ночевали, но сейчас решили пройти мимо. Когда показалось село, вновь налетел ветерок, так что вновь пришлось упираться в воду вёслами чтобы двигаться вперёд. А ветер всё не унимался. Не сдавались и мы. Берег неумолимо полз назад. Ничего, прямая закончится. Ветер тоже.

А впереди, на взгорке, ориентиром служили руины Константино-Еленинской церкви.

Река та же, да не та

Ну вот и косогор в Гостьково. Он гостеприимно укрывает нас от порывов ветра. Становится комфортней. И опять перед нами выбор как пройти на этот раз. Идти ли уже хоженым путём, или попробовать что-то новое, пока уровень воды позволяет? На этот раз мы не стали сворачивать в самую правую протоку, как обычно. Да и лень стало заруливать туда борясь с течением. Хотелось посмотреть и другие пути средь островов. Пришлось немного погадать куда зайти. И вот фарватер намечен. Двинули. Но изменений случилось мало. Мы попали опять-таки на наш извечный маршрут.

Следуя по Гостьково, река выбегала к скальному массиву поросшему лесом. В нём скрывалась Гостьковская пещера, а перед ней стояли каты наших старых знакомых — челябинцев. Конечно же, они не могли её пропустить без осмотра.

— Здравствуйте! В пещеру пошли?

— Да, вторая группа пошла, а мы уже вернулись.

— Ну и как? — они выдавили из себя что-то нечленораздельное. Мол, пойдёт.

Мы ещё предупредили их об изменившемся прогнозе, ведь собирались они идти до Коптелово. То есть, и завтра почти весь день.

— Спасибо. Тогда мы до Арамашево.

Мы ещё перекинулись с ними парой слов, наполнили фляжки из канистры и отчалили дальше.

За поворотом после села мы стали нагонять очередной катамаран. Это был один из экипажей отошедших со стоянки у Чиркова камня. У камня Лежачий мы поравнялись, но они решили подойти к берегу и мы ушли вперёд.

Очередной поворот и прямая-близнец той, что начиналась от Белкина камня. Хоть и близнец, но они отличались наличием здесь крупных камней в русле.

” Давно это было. И жили тогда земле на этой древней хозяева тайги — вогулы. Собрались братья Пик (Бык, значит, по-русски), Пунк (Голова, Череп), Ялпын-уй (Змей) да Потыртанкве (Говорун) на охоту. И стали звать-будить спящего на берегу младшего, Савына (Ленивого). Но не просыпается Савын. Уже и Потыртанкве стал кричать во весь свой богатырский голос, но не слышит Савын, не просыпается. И стали тогда друзья-охотники кидать в него камни. Летят камни над лесом, падают рядом с Савыном, да не просыпается он. Какие камни рядом упали, а какие и в реку, да лежать там остались. Но на свою беду разбудили братья хозяина Нижнего мира, Куль-отыра. Вылез он в мир Верхний, увидел кто столько шума наделал, кто почивать ему мешал, да вызвал Самсай-ойку, стукнул посохом о земню. От удара того образовалась дыра, из неё вмиг вылетели комары. А Самсай-ойка взял да и превратил братьев в холодные скалы. И остались стоять братья где и были. И стали они камнями безмолвными. До сих пор стоят на берегу реки Пик-нёр, Пунк-нёр, Ялпын-уй-нёр, Потыртанкве-нёр, да в стороке от них лежит Ман-хоса-нёр. Один лишь Потыртанкве говорить не разучился, да только никто не разберёт язык его каменный. А имя Пунк-нёра русские потом в Черепаху переделали, да и других по-своему, по-русски звать стали”. **

Но в летнюю пору все камни на поверхности, а сейчас их скрывала вода. И иногда лишь малозаметные “усы” указывали на их присутствие. Конечно же, в один прекрасный момент мы слишком поздно один из них заметили, любуясь окружающими красотами и беседуя. Как в “Титанике”:

— Айсберг (камень) прямо по курсу!

Я среагировал. Нос и середину удалось увести от столкновения, а корма самым хвостом всё-же налетела на препятствие. Мы встали. Ни туда и ни сюда. Камень крепко держал нас за задницу.

— Вот те на! — подумалось тогда — За весь сплав даже дном ничего не зацепили, а тут сразу такая оказия!

Но всё же, после некоторых усилий, развернув лодку боком, с раскачкой, удалось вытолкнуться от него веслом. Пронесло. В конце возвышенности левого берега мы вдруг увидели целую полянку прострелов желтеющих. Весь сплав Елена тщетно охотилась за ними, но удача всё время отворачивалась — они росли высоко на склонах. А тут просто подходи и бери хоть голыми руками.

За полянкой стоял образцовый лагерь каких-то очередных сплавщиков. Уже дымилась у воды баня, а палатки ровной двусторонней улицей стояли немного выше. Пройдя поворот, мы зачалились напротив Змеиного камня. Нужно было размяться, а Елена отправилась на фотоохоту на заветную поляну. Ветерок стал забираться под флиску и я, пользуясь случаем, достал из гермы ветровку. Стало гораздо теплее.

Пока отсутствовала Елена, мимо прошёл целый караван. В нём были и подростки, и челябинцы, и чирковцы. Но вот она появилась весьма довольная, и мы продолжили путешествие.

Перед Быком опять не стали ничего менять и пошли уже знакомой протокой. Если раньше здесь надо было упражняться в слаломе, уворачиваясь от камней, то сейчас был просто скоростной спуск. Перед Говоруном опять оставили позади замерших в раздумье знакомых с Чиркова, а сами решали идти ли по перекату. Как не идти?

Конечно, идти! Когда ещё будет такая вода? Шумело не сильно. Как и в Бучино, самые громогласные валуны были под водой. В самое кипящее варево мы опять соваться не стали, а прошли с краю. Прошли и остановились, развернувшись. Стал интересен катамаран. Пойдут или нет? Стоят, думают на развилке проток. Пошли потихоньку. Воспользовались нашим фарватером, и под восхищённые визги протряслись по волнам.

Под мостом в Раскатихе стоит белый девятнадцатиместный “Мерседес”. Это встречают подростков. Они уже высыпали на лужайку на берегу. Их водный путь на сегодня окончен. Осталось доехать до дома. А о катах позаботятся специально обученные люди.

А нам надо идти дальше. Ещё немного.

Ещё немного, и мы будем на берегу.

Семь километров, Семь братьев и время прибытия — тоже семь

Мы прошли под двумя мостами — остатками подвесного и автомобильным. За ним уже разбирался кат коллег с Чиркова. Видимо остальные два сошли раньше. Мы покатились вдоль домов правого берега, по пути изучая изменения произошедшие с ними за год. А впереди уже опять маячили челябинцы. Понемногу мы их догоняли.

Как всегда резвое течение в этом месте, лихо несло нас вниз.

Вдруг вспомнился Олег. Где он? Как он? Дошёл ли? Радовало то что погода хоть немного настроилось и ему было гораздо комфортней, чем в первый день. Забегая вперёд, скажу, что он, как и планировал, дошёл до старого железнодорожного моста на 147 километре и как раз в это время ехал домой.

А наши километры ещё не были окончены. За время сплава на кустах вдоль реки прилично вылезли листья, но на деревьях покрупнее они пока не спешили. Были заметны ярусы цвета: зелёный тальник, серые и прозрачные берёзы и зелёные же сосны. Да, ещё прошлогодняя бурая трава кое-где перебивалась ещё скромной салатностью свежей.

Мы подходили к Семи братьям, разглядывая уступы младшего из них, на которых мы сидели осенью. А остальные строем уходили в лес. Они и там не видны все вместе. Разве что с воздуха.

На поляну напротив высадился первый кат челябинцев. Второй тоже был на подходе.

— Вставать решили? — спросили мы у них.

— Да, пора уже.

— Дальше тоже есть хорошие места.

— Хватит уже.

Мы ушли дальше, размышляя как они будут сниматься с реки. Будут ещё и утром вставать на воду, или подгонят машины прямо сюда. Мы бы, на их месте, всё же прошли до Арамашево и разбирались там. Ведь и время ещё позволяло, и скалы ещё были на маршруте, да и сам маршрут был. Но это их сплав. И как с ним поступать, решать им.

Немного попетляв по изгибам и скатившись с пары скромных перекатов, мы вышли к камню Дунькин, погладили руками его шершавую поверхность и пошли дальше, к камню Мамин.

Как известно из легенды, Мамин-Сибиряк любил сидеть на нём и заниматься творчеством. Интересно, на каком из уступов? А может на одном он написал “В камнях”, а на другом “Бойцы”? По пути к Мамину над берегом пару раз возникла арамашевская церковь, стоящая на высокой скале, отчего видная издалека.

Вскоре показался и мост. У нас заканчивалась вода и мы раздумывали как её набрать. Под Церковным камнем есть прекрасный обустроенный родник, но расположен он на повороте за островами. Стоило зачалиться у него и наполнить канистру, да что-то я побоялся что там будет быстрое течение, а основная протока расположена у другого берега реки, и мы прошли мимо. Пришлось мне потом топать туда через гору.

Ну вот и камень Шайтан.

Мы зашли в бухту, знакомую поклонникам нового сериала “Угрюм-река”. Из неё выходил Прохор Громов на барке в одной из начальных серий. Но бухтой она была тогда. Сейчас это была одна из проток среди островов, впрочем уже почти закрывшаяся песчаным перешейком. Мы высадились. Водная часть маршрута была окончена. Было ровно семь.

На поляне заканчивала сборы компания. Они уже уложили в прицеп своё снаряжение и фотографировались напоследок. Вскоре их автомобиль тронулся по дороге в горку, а пассажиры отправились по ней вверх пешком. Мы остались одни на зелёной, как будто выкошенной поляне. Место можно было выбирать любое. Мы нашли себе уголок с краешку. Самый ровный и с костровищем. Ещё и сосёнки рядом росли на случай если придётся натягивать тент.

Палатка была установлена, а все вещи убраны в её тамбур. Я даже сдул и свернул лодку чтобы утром с ней уже не возиться. Ужин варить было не надо. Мы лишь его разогрели, да заварили чай. Попивая его, любовались закатом прячущегося за горизонт на фоне чистой полоски неба, солнца. Шайтан оделся в закатные краски как будто сошёл с картины “Портрет Адели Блох-Бауэр” австрийского художника Густава Климта. Получился Шайтан в золотом.

Я ещё перед сном прогулялся до родника, закрепил камнями ветровую юбку на палатке и забрался внутрь. Снаружи, где-то вдалеке, раздавался рёв мотоциклов арамашевской молодёжи, но он был где-то там, в другой реальности, за пределами сплава. А в палатке было так хорошо и уютно на мягком матрасе и в тёплых спальниках…

Утром нас ждали сборы. Но это будет не скоро. Завтра. Под дождем, или нет, покажет время.

А пока — спать.

День 4

Окончание

Ночью я несколько раз просыпался, но шелест капель по крыше услышал лишь около четырёх. Да и то шум иногда стихал. Когда мы вылезли из палатки, а это было уже около девяти, дождь совсем прекратился. Над нами было голубое небо с нечастыми облаками. Мы напились кофе и позавтракали.

Прогноз погоды вновь переменился кардинально и осадки на сегодня больше не ожидались. Зная это, можно было идти дальше, до Коптелово, как и хотели. Зря только лодку сворачивали, да прохлаждались так долго с утра, зря и челябинцев с толку сбили. Надеюсь, они не обижаются. Впрочем, только одно могло оправдать синоптиков — у нас закончился сахар. Ну не рассчитали мы как-то.

Уж коли погода нас не торопила со сборами, мы тоже не стали торопиться. На Шайтан явились уже скалолазы и можно было понаблюдать за ними. Видимо под скалой на поляне кто-то ночевал в палатке, поскольку переправлялись они с нашего на тот берег на сапе.

На поляну приехал дедушка на Оке. Он достал удочки, стульчик и направился к воде.

Изредка на берегу показывались то парочки, то троицы с рюкзаками. У людей ПВД. Походив и пофотографировав, они удалялись.

Время летело быстро. Мы и не заметили как уже пришла пора вызывать такси. Мы решили ехать сразу до дома, без лишних пересадок. Вызывало лишь сомнения, поднимется ли машина в крутую горку после дождя. Но дорогу уже успело обдуть ветерком, да и Ока вселяла надежду. Автомобиль был вызван и оплачен. Надо было собираться. Вещи распределились по рюкзакам. Вот и такси. Съехал всё-таки, хоть и позвонил предварительно.

Ну всё, сплав был окончен. Мы катили к дому. На мосту в Мироново мы попрощались с рекой. Увидимся в следующий раз. И не раз. Лишь бы воды побольше.

До свидания, Реж.

PS: пока писался этот рассказ, дядя Миша накидал мне столько мест вдоль нашего маршрута, которые можно посетить, что на это уйдёт не один выходной. И даже в окрестностях Липино и Мантурова камня, хотя там-то мы бываем не по разу за год. Ну и отлично. Теперь есть причины для новых поисков.

И новых путешествий.

* отрывок из романа А. Иванова “Золото бунта, или Вниз по реке теснин»

**легенда, стилизованная под сказания вогулов — авторский вымысел и ничего общего с истиной не имеет. Все совпадения случайны.

Автор: Дмитрий Смирнов.

Фото без указания авторства: Дмитрий Смирнов.

Чёрно-белые архивные фото: с сайта pastvu.com