Я вернулся из прекрасного города Пермь, где есть не только «Реальные пацаны», а еще и куча всего интересного и даже уникального. Кроме прогулок по городу мне выдалась возможность посетить Пермскую художественную галерею, где я увидел знаменитые деревянные скульптуры Пермского края.

Давайте посмотрим и узнаем об этом подробнее…

Николай Николаевич Серебренников

«Минуло более сорока лет, но отчетливо помню тот случай. Произошел он в селе Ильинском Пермской губернии в 1922 г. Усталый шел я тогда к себе домой. Дул порывистый ветер. У сельской околицы на кладбищенской часовне привычно хлопали обветшалые ставни окон. Вдруг заметил: против обыкновения стучат не только ставни, но и створки дверей.

Нехотя свернул посмотреть в чем дело и неожиданно увидел такое, что крайне поразило меня. Главную стену в часовне занимали пять деревянных скульптур. А ведь они не должны были здесь находиться — скульптурные изображения не приняты в православии. Особенно удивила меня фигура Христа с лицом татарина. Зашел в местный исполком, быстро получил разрешение перенести скульптуры в районный музей и, как заведующий музеем, без промедления это сделал».

Так описал свою первую встречу с коми-пермяцкими деревянными богами Николай Николаевич Серебренников — один из основателей и собирателей уникальной коллекции пермской деревянной скульптуры XVII — начала XX вв, подвижник и просветитель, человек большого таланта и непростой судьбы. Сыну священника, отслужившему по призыву в колчаковской армии, удалось не только уцелеть в эпоху революционного лихолетья, но и найти в себе силы и умение, чтобы заниматься любимым делом, организовывать научные экспедиции, находить и сохранять шедевры русского искусства, русской культуры.

История религий Пермского края

История религий Пермского края интересна и удивительна. До прихода русских на Пермской земле жили зыряне, предки современного народа коми. Они были идолопоклонниками. Идолы были у них деревянные. «Вырезом вырезанные», как сказал об этом русский монах.

Но вот пришли в этот край русские. Причём пришли сперва на север Пермского края. Почему на север — понятно. Южнее были земли, занятые татарами и башкирами. Одолеть эти воинственные народы русским тогда было ещё не под силу. И вместе с воинскими людьми и купцами пришли в Пермские края христианские миссионеры. Первым из них был Стефан Пермский, современник и сподвижник Преподобного Сергия. Правда Пермский он был только по имени. До земель, где сейчас расположен нынешний Пермский край, он не дошёл. Кафедра святителя Стефана была на территории современной республики Коми.

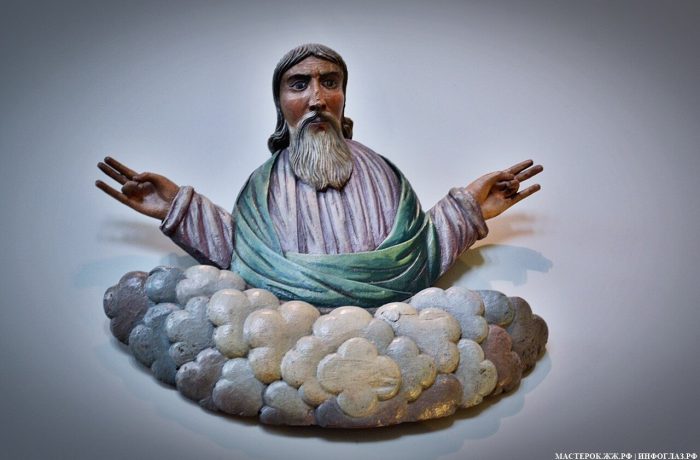

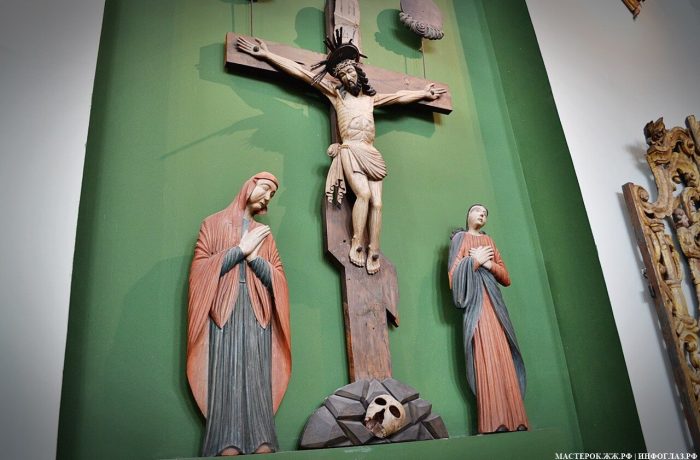

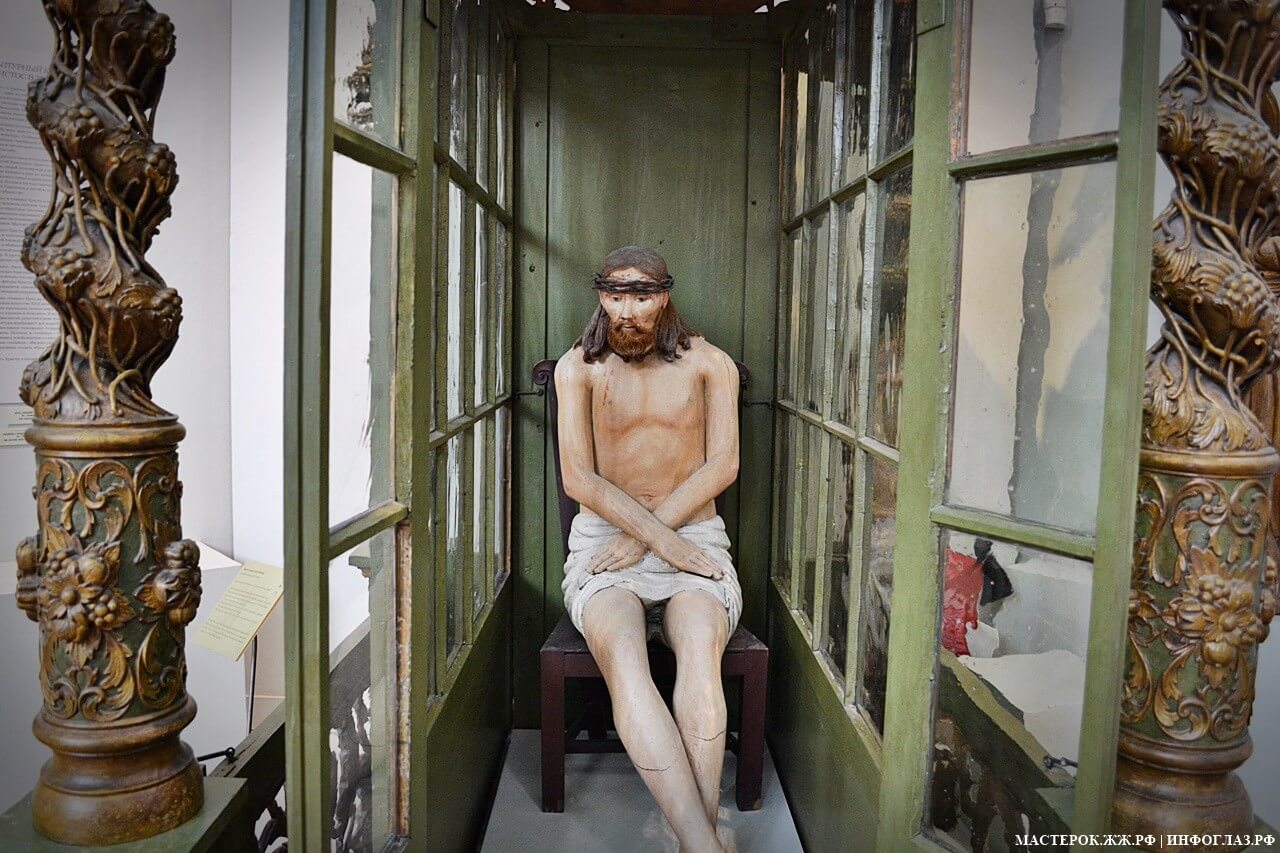

Многие из них сохранились и до наших дней. Археологи выделяют их в особый культурный слой — пермский звериный стиль. Дело в том, что канонически церковью строго запрещалось объемное (трехмерное) изображение Христа. В 1722 и 1767 годах Святейший синод строжайше запретил объемное изображение Иисуса — разрешалось только иконическое «плоское». В истории России были два факта объемного изображения фигуры и лица Иисуса Христа. Т.е. в двух случаях были сделаны исключения: первый — на саркофаге со святыми мощами в Киево-Печерской лавре, а второй на Северном Урале!

Наверное, мастера тоже были представителями местного населения, т.к. черты лица Иисуса явно азиатские. До сих пор в Чердыни, в Музее истории религии и веры можно увидеть Христа с ярко выраженными азиатскими скулами и глазами!

Как создавались скульптуры

Коллекция Пермской государственной художественной галереи, насчитывающая 350 инвентарных номеров, скомплектована сотрудниками галереи за 60 лет. Наиболее активно сбор памятников шел в довоенный период. Только с 1923 по 1926 год Н.Н. Серебренников и А.К. Сыропятов (первый директор галереи) по труднейшим маршрутам провели шесть экспедиций. Было приобретено 412 отдельных фигур. В последующие годы коллекция пополнилась еще на одну треть.

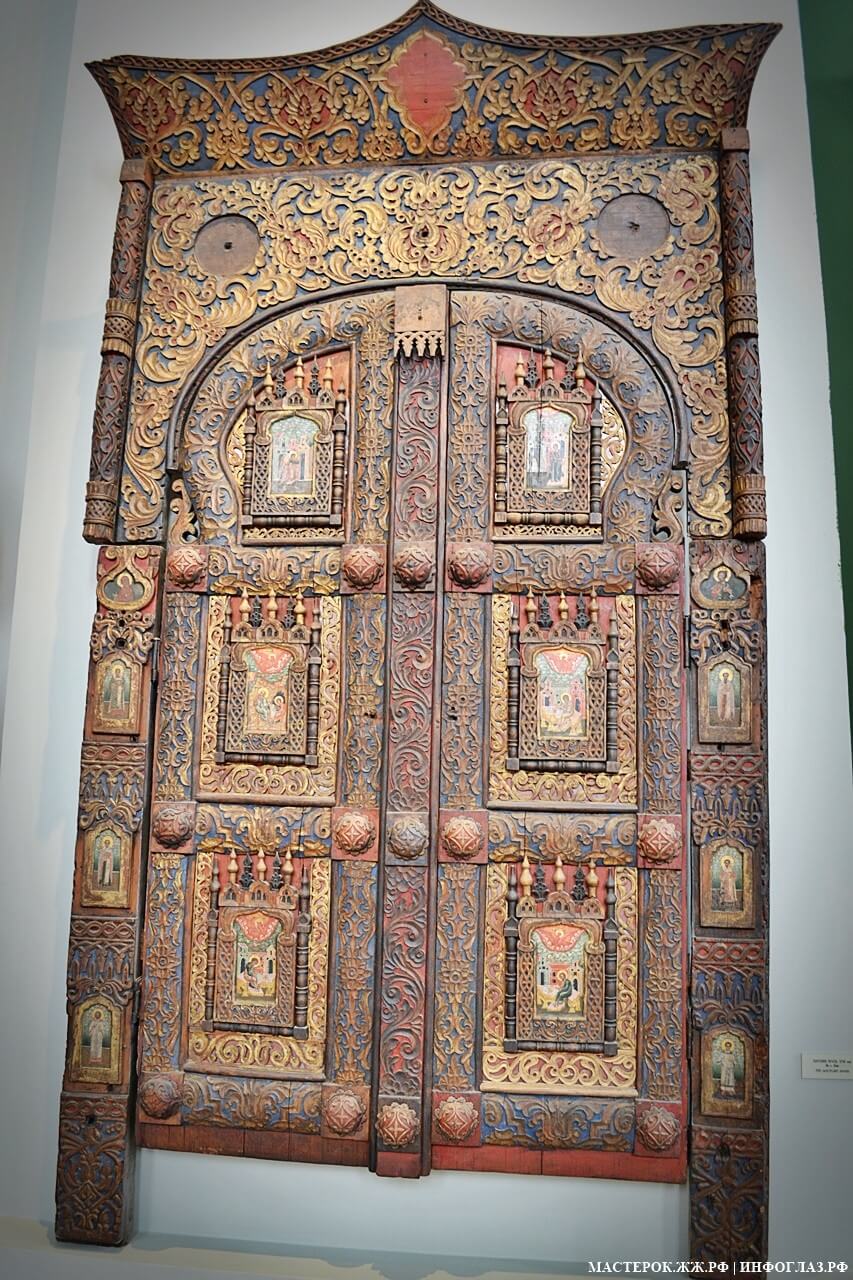

Большинство скульптур было найдено на территории Верхнекамья. С юга Пермской области привезены лишь отдельные образцы. Обстоятельство связано, очевидно, с более ранним освоением севера русскими поселенцами, с более ранним укоренением здесь русской культуры. Самые древние из сохранившихся произведений датируются концом XVII — началом XVIII столетия. Это время расцвета прикамской архитектуры, начало интенсивного каменного строительства. В конце XVII века создаются городские ансамбли Чердыни, Соликамска, Кунгура, строятся замечательные по красоте и убранству церковные здания.

У Алексея Иванова в «Сердце Пармы» есть такой эпизод. Приехал епископ Иона в Чердынь. И увидел, что христианство здесь, на краю мира, сильно перемешалось с язычеством. И приказал сжечь всех «христианских идолов», как не отвечающих канонам. Эти самые «идолы» и были пермскими скульптурами. Действие в романе происходит в XV-м веке. Значит по мнению Иванова, они тогда уже существовали.

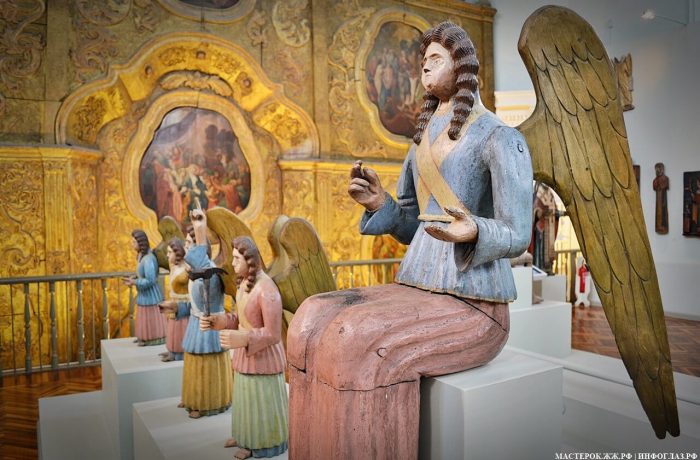

Все скульптуры из экспозиции Пермской художественной галереи были сделаны в промежутке от XVII-го до XIX-го веков.

Как собиралась коллекция

Как собиралась коллекция

Как я уже говорил, статуи свозили в Пермь из разных деревень и городков севера Пермского края. В музеях самого Севера — в Соликамске, Березниках, Усолье, Чердыни, деревянных скульптур не так много, буквально единицы. Большинство же их осело здесь, в художественной галерее Перми. В двадцатых годах здесь сложился коллектив специалистов, понимавших ценность уникальной скульптуры. И обладавших достаточным авторитетом, чтобы эту скульптуру спасти. Сделать это было непросто. Учёным приходилось вывозить скульптуры из глухих северных городков и посёлков, где не было железной дороги. Везти по лесам на телегах, санях или на лодках до ближайшей пристани.

Признание выставки

21 октября 1923 года в местной газете «Звезда» появилась заметка о том, что «Пермский музей доставил в Пермь до 100 пудов ценных памятников древнерусского искусства. Президиум Губисполкома ассигновал Губмузею на доставку этих пямятников 15 червонцев». За этими фразами стоял огромный человеческий труд, опасный для жизни и феноменальный результат: 195 найденных и спасенных деревянных скульптур.

Активное участие в судьбе коллекции принимал известный русский художник Игорь Грабарь, нарком просвещения А.В. Луначарский не раз приезжал в Пермь и восторженно отзывался об увиденном в музее: «Этой коллекции я посвящу особый этюд, так как она произвела на меня глубочайшее впечатление как по своей культурной и художественно-исторической ценности, так и по непосредственной красоте и внушительности произведений никому не ведомых крестьянских резчиков XVII-XVIII веков. Сейчас могу сказать только, что эта пермская коллекция является в полном смысле жемчужиной».

Настоящий человеческий подвиг

Настоящий человеческий подвиг

Книга Серебренникова могла быть никогда не напечатана, опоздай он с ней всего на полгода. В конце 1929 года по всей стране развернулась борьба против участников краеведческих обществ и кружков, что было связано с изменением политической обстановки в стране. Был уволен директор Пермского музея А. Лебедев по обвинению в том, что он «превратил музей в приемный дом для «бывших». Лебедев смог переехать в Свердловск, но в 1937 году был арестован и расстрелян. Та же участь постигла профессора П.С. Богословского, который сформировал в Перми научно-краеведческую школу и был директором научного музея. Был арестован художник И. Вроченский.

Все эти люди работали вместе с Н.Н. Серебренниковым и его самого с таким «непролетарским» происхождением легко могла постичь та же участь. Тяжелым ударом для Николая Николаевича стало появившееся известие о том, что его книгу собираются издать во Франции — в те годы это могло стать приговором в деле о «политической измене». Ученый был вынужден срочно отправить письмо в газету «Уральский рабочий», сделать заявление о том, что он впервые слышит о переиздании во Франции и «в качестве самокритики» написать о том, что «в своей книге он обнаружил ошибочность в ряде основных положений». Намечавшееся было переиздание книги в московском издательстве «Academia» не состоялось.

Самым трудным стал 1938 году, когда на директора Пермской художественной галереи стали писать кляузы и доносы, что привело к появлению персонального дела, за которым обычно следовал арест. Серебренников решился на отчаянный шаг, письменно призвав Главлит изъять его книгу из публичных библиотек, в связи с обнаруженными в ней «неправильностями». Одним словом, давление на ученого было нешуточным, однако он как-то избегал серьезных неприятностей и продолжал свою научную деятельность.

Последнее «дело Н.Н. Серебренникова по идеологической работе» было заведено на ученого в 1959 году, за несколько лет до его смерти. Удивительно, как много смог сделать этот человек в таких условиях. Собрание и изучение пермской деревянной скульптуры стало делом всей его жизни, настоящим человеческим подвигом.

Статуя Николы Можайского

Статуя Николы Можайского из деревни Зеленята. Ранее эта скульптура принадлежала Пыскорскому монастырю, одной из крупнейших обителей Пермского севера. Суровое лицо Чудотворца немного похоже на скуластое лицо Христа в синем халате. Может быть, обе статуи были сделаны одной рукой.

Христос в темнице

Только потом учёные поняли ценность всей композиции. И одну из «темниц» привезли в Пермь целиком. Эту «темницу» долго, буквально десятки лет, реставрировали, собирая по крупицам кусочки отломившегося дерева.

Как добраться?

Телефон: +7 (342) 212 95 24

Электронная почта: pr-gallery@yandex.ru

Сайт: permartmuseum.com