Владислав Крапивин (род.14.10.1938) – выдающийся талантливый прозаик, поэт и педагог. Известный детский правозащитник. Почетный гражданин г. Екатеринбурга. Отличник народного просвещения РСФСР.

В литературе на настоящий момент В. Крапивиным создано более 100 реалистических и фантастических повестей, сказок, рассказов, 26 романов, поэтический сборник, 20 пьес и около 100 публицистических статей.

Произведения В. Крапивина неоднократно переводились и издавались в разных странах мира. Всего вышло более 350 изданий на различных языках. Книги В. Крапивина включены в «Золотую библиотеку избранных произведений для детей и юношества», «Библиотеку приключений и научной фантастики», «Библиотеку мировой литературы для детей», японскую 26-томную серию «Избранные сочинения русских писателей для подростков». В настоящее время издано восемь собраний сочинений, одно из которых (наиболее полное) включает 30 томов (М.: Центрполиграф). В аннотации к томам, изданным в серии «Всемирной детской библиотеки», В. Крапивин назван классиком русской детской литературы.

Герои его книг вселили надежду многим миллионам читателей, поверившим, что «чудеса делают люди», «в детстве летают многие», а «параллельные пространства существуют рядом».

Многочисленные хобби и увлечения автора (яхтинг, фехтование, кино-фотосъемка, рисование, дизайн помещений, управленческая деятельность и др.) показывают, что при желании, в любом из названных направлений этот человек смог бы достигнуть не меньших успехов, чем в педагогике или литературном творчестве. В жизни, и на страницах своих книг писатель всегда отстаивал идеи гуманизма, защиты интересов детства, осуждения жестокости, насилия, унижения.

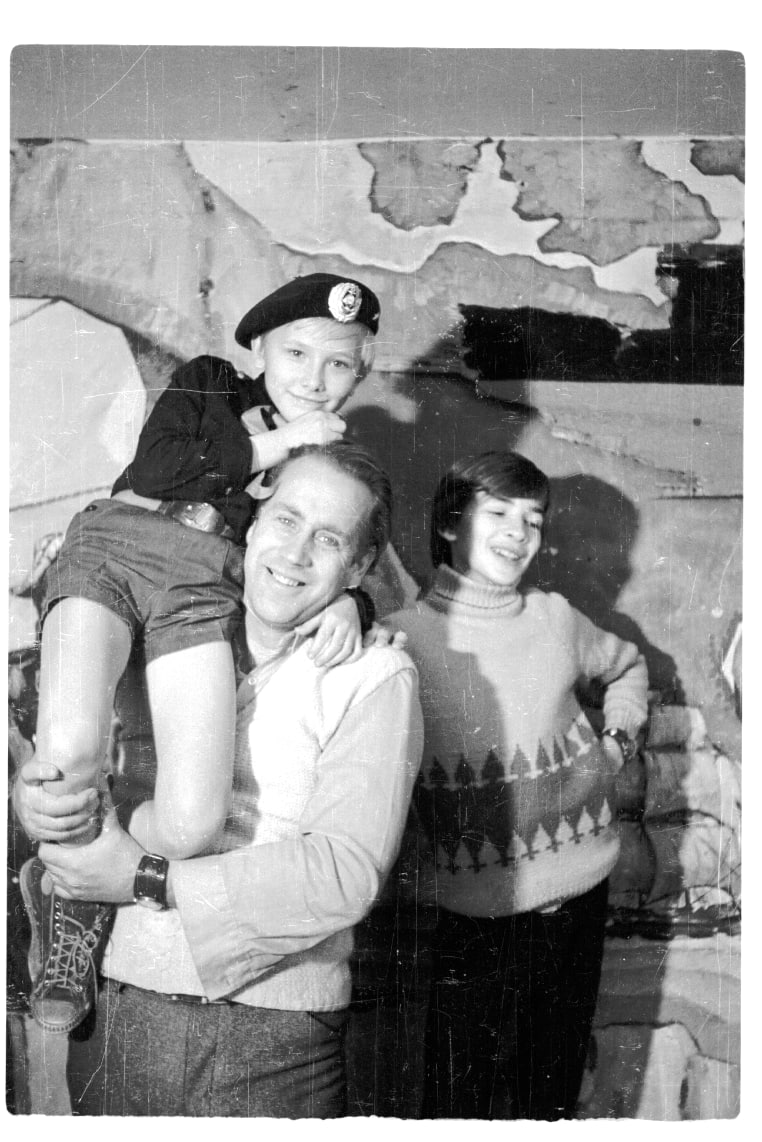

В 1961 году на окраине Свердловска В. Крапивин с группой ребят создал внешкольный, экспериментальный, пионерский отряд, который за пятьдесят с лишним лет превратился в крупную региональную детско-молодежную общественную организацию «Каравелла». Особо важно подчеркнуть, что за все время активного руководства разновозрастным отрядом (1961 ––1991) В. Крапивин никогда не стремился занять какие-либо официальные статусные должности, осуществляя воспитательную работу с ребятами, как волонтер (на общественных началах), не получая никакой заработной платы от государства.

Неоднократно автор вкладывал часть своих заработанных личных гонораров и сбережений в обеспечение жизни детского сообщества. Он делал это исключительно по долгу совести, как гражданин своей страны. Без пафосной напыщенности, ожидания благодарности, стремления к почестям или наградам.

Конечно, такая позиция кого-то напрягала и настораживала, кого-то восхищала и вдохновляла. Одно точно, что никого, кто знал и знает Крапивина, не оставляла равнодушным.

– Что определило силу Вашего характера?

– Хорошие книги. Я с восьми лет хотел стать писателем. Еще хотел поступить в мореходку и путешествовать по разным странам, но здесь здоровье не позволило. Вырос в советское время на книжках Гайдара, Грина, Макаренко, Корчака, Стивенсона, Катаева, Кассиля… Но самым любим писателем, которого считаю своим писателем был К. Паустовский. Теперь можно ругать то время, говорить, что многое было не так и жили все тогда неправильно. Главное, что это было!

Ведь даже гайдаровский Тимур воспринимался не как носитель определенной идеологии, а как вполне нормальный мальчишка, который противостоит внешне причесанному и благополучному миру, внутри которого живут большой страх и тревога.

Методы Тимуровской команды, прямо скажем, не в рамках общепринятой морали. Подросток может возразить старшему, сбить замок с сарая, угнать мотоцикл, чтобы помочь девочке, подраться с предводителем хулиганской шайки… И, Слава Богу, что может, потому что именно через таких, не совсем правильных, героев мы и учились понимать, как совершаются благородные поступки.

Тимур не идеален, он человечен, он может ошибаться, а потом испытывать угрызения совести. Но он действует, не молчит, если видит несправедливость, совершает самоотверженные добрые дела из принципа по секрету и во имя помощи другим людям, не требуя никакой благодарности или публичного признания. Именно поэтому он стал примером для подражания миллионов ребят.

Сегодня в нашей стране к книгам странное отношение. С одной стороны глянцевыми обложками завалены все прилавки, а с другой – практически нет литературы, нет кино, нет мультфильмов, спектаклей, способных формировать характер, вдохновлять на подвиг, вести человека по жизни.

– А сами Вы в детстве походили на гайдаровского Тимура?

– Мальчишкой был спокойным. Не раз бывало, что попадал в проблемные ситуации с разного рода приблатненой шпаной. Было сильное внутреннее напряжение и ощущение дискомфортного состояния, когда видел формализм школьной пионерии. Когда в отряде только декларации и лозунги о принципах товарищества и взаимопомощи, а на деле при первой же оплошности на человека мог обрушиться шквал злости и недовольства. Радоваться по команде и осуждать по команде. Конечно, были друзья, были хорошие учителя, но на фоне общей обязаловки, формализма, показухи, а не реальной помощи.

В раннем возрасте мне попали книги А. С. Макаренко. Сейчас его считают солдафоном, просоветским деятелем. Но, когда еще в детстве, я читал его «Педагогическую поэму» и «Флаги на башнях», мне казалось, что он искренне хотел помочь ребятам и много сделал для того, чтобы их жизнь стала интересной и привлекательной, несмотря на полную разруху, голод, последствия гражданской войны.

С завистью думал о том, как же здорово, что у ребят-коммунаров есть коллектив. Мысль о том, что каждому мальчишке нужен такой настоящий отряд, появилась у меня именно тогда. И моя работа с ребятами, когда я стал взрослым человеком, первоначальный импульс получила оттуда, из детства.

– То есть Вы создавали «Каравеллу» по плану, определенному с детства?

– Как создавалась Каравелла? Изначально это была компания ребят. Жизнь к этому подвела. Я не собирался создавать отряд. Он создавался сам, постепенно. Ребята привыкали. Трудно было их от себя оттолкнуть, надо было чем-то полезным с ними заниматься. Сама по себе обстановка, образ жизни, лесные, а затем парусные походы, спортивные соревнования, фехтовальные поединки выдвигали требования порядка и дисциплины, потому что отвечаешь за человека, который рядом.

С моей стороны, это было желание защитить их от промахов тогдашнего воспитания. На словах призывали быть людьми с чувством собственного достоинства, а на деле просто превращали в солдатиков, на лице которых должна была быть счастливая улыбка советского пионера. Учить двуличию я их не хотел, а на деле получался сплошной обман. Только если будешь плохо учиться и возражать учителям, мы тебя быстренько из пионеров выгоним.

А мне хотелось показать ребятам, да и учителям, родителям, чего может действительно достигать настоящий ребячий коллектив. Воспитывать в них не показные, а истинные понятия о товариществе. Это при том, что ребята, с которыми мы начинали в 60-е годы, были довольно дремучие личности в моральном плане. Они достаточно агрессивно вели себя даже в играх.

Например, стоило большого труда отучить их от привычки внезапно нападать сзади и валить человека на землю. Приходилось просто перестраивать мировоззрение. А на основе чего можно было это сделать? Только на основе показа других норм, других отношений, другого понимания жизни. Они должны были ощутить разницу, почувствовать ее, захотеть жить по-другому. А как это сделать? Ни в каких книгах об этом не рассказывалось. В жизни примеров не было. Вот и искал всё интуитивно.

Помогали традиции пионерской организации, которая изначально была внешкольной, самостоятельной, добровольной. Раз я был писатель, то начал рассказывать и сочинять истории про других ребят, которые, конечно же, были похожи на настоящих. А ребятам понравилось. Они увлеклись, включились, поддержали.

Дальше сказка стала явью, потому что мы искренне верили, что «рождены, чтоб сказку сделать былью».

– Почему отряд Каравелла» сохранился вопреки всему?

Отряд выжил, потому что никогда в своих делах, программах, методах никому не подчинялся. Нас никто и никогда не мог принудить делать то, в чем мы не видели смысла: писать ненужные отчеты, выполнять непонятные инструкции, проводить формальные акции.

Откуда работник обкома знает, как и чем дышат сегодня ребята? Какие конкретно занятия с ними нужно проводить? Откуда он знает лучше меня, как воспитывать этих конкретных детей, если они пришли ко мне, и я отвечаю за их безопасность перед родителями, законом и собственной совестью. Не представляете, сколько было попыток превратить в обычный детский клуб, чтобы все было по расписанию, чтобы работали кружки, чтобы приходили тогда-то и тогда-то, чтобы только кто-то отчитывался о проделанной работе…

Отряд потому и оказался способен выжить, потому что в силу своего управления и традиций, всегда был достаточно независим и самостоятелен. Организационно, программно, материально. Можно лишить зарплаты, можно лишить помещения, отобрать телефон… Но невозможно изменить мировоззрение. В отряде главными всегда были ребята и то, что с ними происходит, их в чем-то трудная, а в чем-то очень интересная жизнь.

Если с самого детства ребенок понимает, что многое в этой жизни зависит от его усилий и от того, что он вообще делает, то когда он вырастает, даже оказавшись в трудных ситуациях, страха особого не будет, ни перед делом, ни перед другими людьми, ни перед будущим…

Именно в детстве закладывается фундамент личности. Если у человека радости, интереса, какого-то вдохновения не было, эти люди (потом во взрослой жизни) являются в какой-то степени ущербными.

Мне всегда кажется, обкраденным судьбой тот человек, который говорит, «Ой, я не помню своего детства. Мне нечего вспомнить, оно было неинтересным, скучным, меня там только обижали и унижали. Значит, у него украли очень важную часть жизни. Причем подрезали крылья на старте, как же он теперь сможет летать?

Есть человеческое ядро, сложившееся. И пока оно существует, уничтожить «Каравеллу» невозможно. Тем более, что мы на самом деле очень много полезного делаем для общества. А в кабинетах, к счастью, сидит и очень много умных, понимающих людей. Но на смелость они нас проверяли всегда. Когда говорили: «Ах, мы вам не будем помогать.. Ну, и ладно, сами все сделаем –– не маленькие, справимся!» Смотри-ка! Справились. Значит молодцы. Как-то неудобно, особенно после общественного признания, публикаций в прессе и большого количества подобных отрядов, создающихся «по образу и подобию» по всей стране, их душить. Надо начинать помогать.

Именно наша независимость и самостоятельность показала себя на практике, в начале 90-х, когда возник вакуум: сколько сменилось политических систем, рухнула пионерская организация, сгинуло где-то коммунарское движение. Умерло все, что так или иначе было привязано к каким-то социальным условиям Системы.

Скаутские организации было всплыли, и опять про них не очень-то слышно, потому что они все раздираемы страстями по какой системе, методике работать, в какую церковь идти. Урал, с одной стороны – центральный регион, а с другой вполне самодостаточный.

Умение жить автономно очень пригодилось и пригождается в трудные периоды. «Каравелла» под чужие знамена никогда не становилась, потому что у нее всегда были свои. А трудные времена они у всех бывают. Трудности ведь, как известно, закаляют.

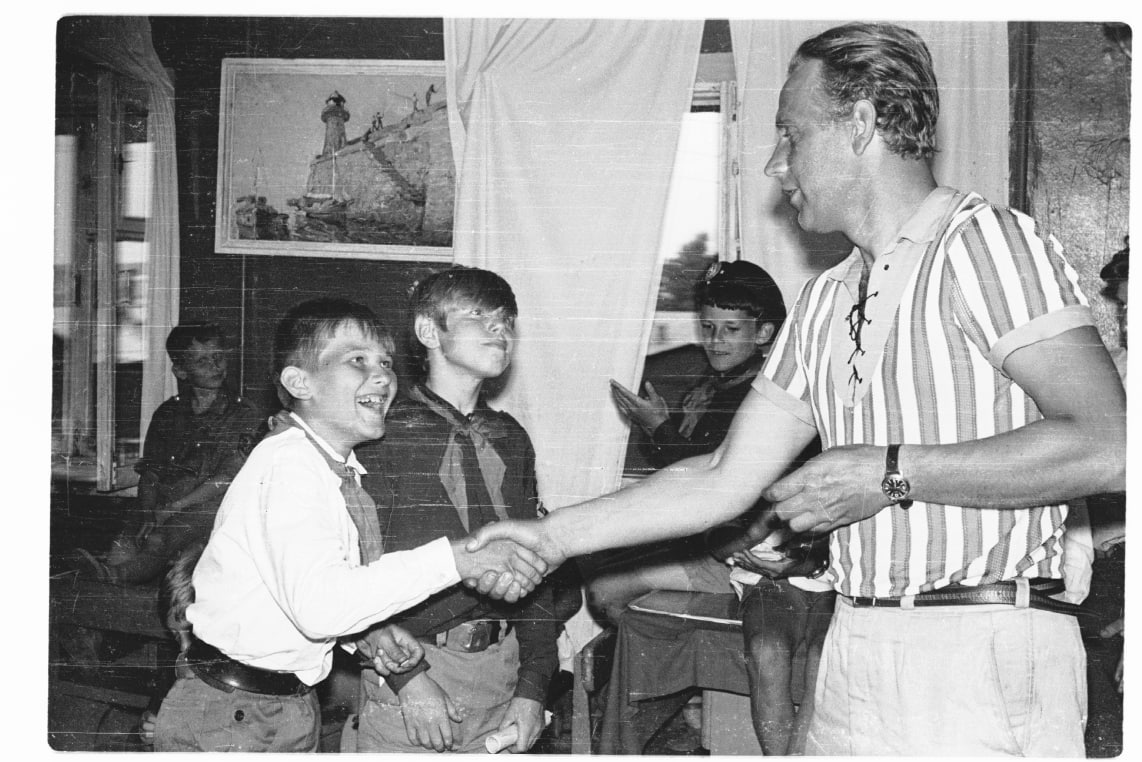

До сих пор помню грустные реплики обкомовских деятелей, как мы можем справиться с Крапивиным, ведь его же неоткуда уволить! Ничего не нарушаю, живу себе спокойно, и что бы ни случилось, продолжаю воспитывать детей и в жизни и при помощи героев моих книг. Как это так, есть на свете человек, которого обком не может уволить? По сути дела, они даже выговор дать не могли, потому что это вызывало у всех смех. Результаты-то были, как говорится, налицо –– когда дисциплинированный красивый строй вставал от стены до стены в три ряда … Когда зам. министра просвещения СССР Л. К. Балясная во время визита в город первое что делала, нарушала весь запланированный протокол, и ехала в «Каравеллу».

Кому было объявлять выговор? Если нигде официально не числясь, я вкалывал на строительстве детской флотилии по 12 часов в сутки на общественных началах. Тут было от чего испытать удивление и запаниковать. А на какие средства существует этот тунеядец? Писатель? У него гонорары… И что морально устойчив? Да еще и награжден орденами? И лауреат Премии Ленинского комсомола… У них детский пресс-центр? И про что пишут? Про права детей, новую школьную форму, реформу пионерской организации, воспитание гражданской позиции… А еще достижения отряда были одобрены на уровне ЦК Комсомола.

Даже в состоянии крайнего возмущения мне всегда давали только грамоты. Впрочем, к ним я был всегда равнодушен, потому что главным моим делом было и остается писать книги.

Фотографии предоставила Лариса Крапивина, текст опубликован в книге «Уральский характер: люди-звезды! 52 замечательных уральца приглашают в гости».

Тропа Владислава Крапивина в «Оленьих ручьях»

В Свердловской области в 2023 году в «Оленьих ручьях» появилась тропа, созданная министерством природных ресурсов и экологии совместно с природоохранными учреждениями и знаменитым отрядом «Каравелла». Её открытие стало частью мероприятий по увековечению памяти писателя Владислава Крапивина, организованных по поручению губернатора региона.

Тропа находится в заключительной части самого популярного маршрута парка «Малый круг». Здесь установлены информативные стенды и любопытные арт-объекты, которые посвящены вдохновляющим произведениям любимого писателя.

Аллея из 85 лиственниц в Шувакишском лесном парке

В мае 2023 года в Шувакишском лесном парке Екатеринбурга в честь 85-летия со дня рождения Крапивина была высажена аллея из 85 лиственниц.

Возле аллеи организаторы разместили аншлаг со списком из 85 имён героев из рассказов, повестей и романов Владислава Крапивина, а каждое дерево получило свой уникальный номер. Например, здесь растут деревья в честь Сергея Каховского и Генки-Кузнечика из романа «Мальчик со шпагой», а также Максима и Тани из повести «Болтик».

Эта акция, проведённая министерством природных ресурсов и экологии в рамках эконедели национального проекта «Экология», собрала воспитанников «Каравеллы», сотрудников минприроды и родственников писателя.