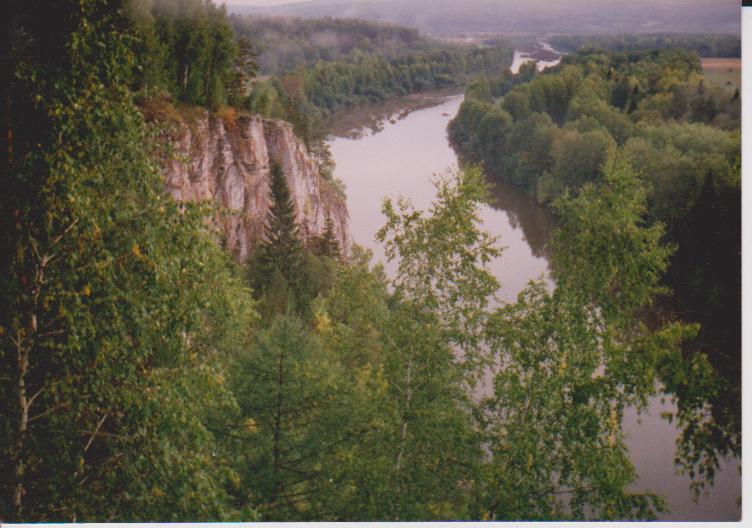

Осенью 1702 года организатор металлургического производства в России Думный дьяк Андрей Виниус, по приказу Петра Первого, поднялся по Чусовой от Камы до Утки слободы в устье речки Верхняя Утка, с целью: решить проблему транспортировки продукции уральских и сибирских железоделательных заводов в Европу.

Андрей Виниус, прибыв по реке Чусовой в Утку слободу и оценив ситуацию на месте, принял решение организовать транспортировку грузов по Чусовой от Утки слободы, оборудовав здесь пристань.

В марте 1703 г. Тобольский губернатор, по распоряжению Думного дьяка Виниуса, направил на Чусовую боярского сына Семёна Рязанова с тобольскими крестьянами оборудовать пристань и строить суда под погрузку. 27 апреля 1703 г., по весеннему половодью с первой казённой Утки пристани отправился первый «железный караван» барок под командой Семёна Рязанова.

В марте 1703 г. Тобольский губернатор, по распоряжению Думного дьяка Виниуса, направил на Чусовую боярского сына Семёна Рязанова с тобольскими крестьянами оборудовать пристань и строить суда под погрузку. 27 апреля 1703 г., по весеннему половодью с первой казённой Утки пристани отправился первый «железный караван» барок под командой Семёна Рязанова.

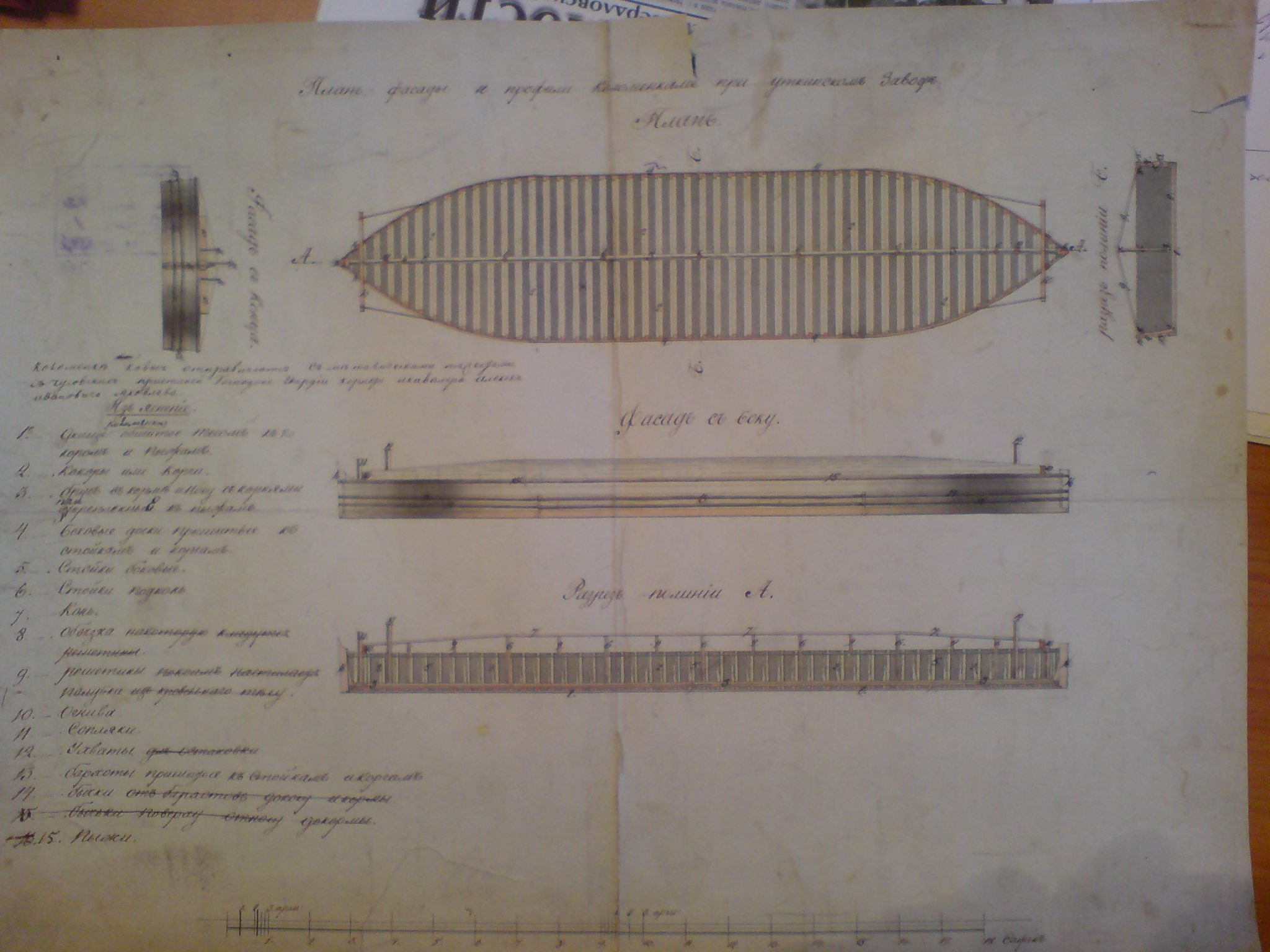

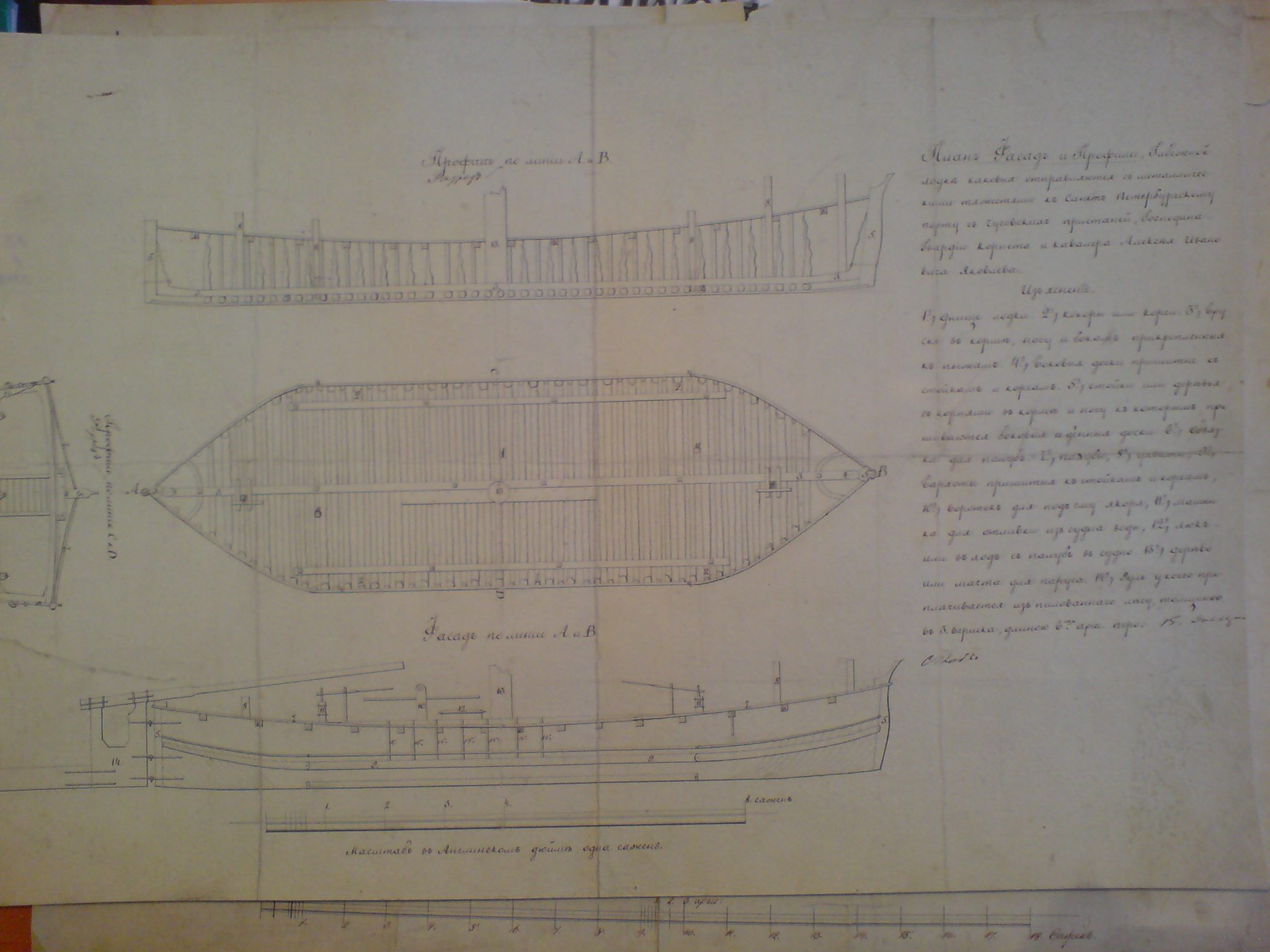

Особенность реки Чусовой, в отличие от других транспортных рек России, потребовала особой конструкции судов-барок. Плоскодонное деревянное судно имело форму вытянутого эллипса, шириной примерно в ¼ длинны. Строились разные варианты в зависимости от назначения и конечного пункта доставки (до Москвы поуже, а до Астрахани по-шире). Груз помещался в трюм и закрывался коньковой крышей с небольшим уклоном. Крыша служила палубой, но никаких надстроек не было.

Экстремальные особенности реки породили и уникальных людей – сплавщиков (лоцманов), как правило безграмотные, они имели хорошую память, особенно зрительную, должен знать и помнить все места, где возможны неприятные неожиданности; обладали хладнокровием, большой выдержкой и моментальной реакцией в экстремальной ситуации; добродушные, но многие из них страдали запоем. После удачной ходки, получив хороший расчёт, большинство из них домой возвращались нищими. Возвращались пешком по сухопутной дороге вдоль Чусовой. Дорога эта была короче реки, срезая излучины и мысы, преодолевала крутые залесённые увалы и многочисленные притоки, увязала в мочевинах (заболоченных местах); проходила по редким поселениям, в которых нищих подкармливали, а кто с деньгами нередко грабили. Для гужевого транспорта такая дорога была непригодна. Дорога обратно была короче, трудной и значительно продолжительной по времени, чем сплав.

Успех сплава во многом зависел от погодных условий. Были случаи, когда всю флотилию на Чусовой прихватывала засуха (половодье было непродолжительным и слабым и караваны обмелели, не успев выйти в Каму). На помощь приходили заводские пруды. Эта помощь значительно удорожала стоимость транспортировки грузов по Чусовой. При выпуске заводских прудов уровень воды в Чусовой поднимался до нужной отметки, барки снимались с мелей и продолжали свой путь. Для владельцев прудов эта процедура влетала в «копеечку», так как приходилось останавливать завод на несколько дней. Эти убытки заводовладельцам компенсировали хозяева караванов и частично государство. Поэтому пруды спускались только при острой необходимости.

Плотбища и верфи, как правило, устраивались ниже заводских плотин и заводов или выше пристанских причалов по реке Чусовой. У некоторых заводов были гавани, где барки строились, загружались и в половодье через шлюзы выводились на Чусовую.

Несмотря на все неприятные причуды красавицы реки Чусовой, при отсутствии нормальных сухопутных дорог, транспортировка грузов с Урала в Европу водным путём по Чусовой была значительно быстрее и дешевле и почти два века не имела альтернативы (18-19 вв.).

За последние три столетия, в результате интенсивной хозяйственной деятельности человека в бассейне реки, Чусовая сильно обмелела и даже в половодье уровень воды не поднимается выше двух саженей (примерно 4,5 м.). Кстати, этот уровень был самый благоприятный для сплава большегрузных барок Современные плавсредства легче и маневреннее, а, следовательно, безопаснее. Но сплав по Чусовой на большом плоту оставляет глубокие впечатления, несравнимые с плаванием на лодке, байдарке, катамаране или моторке. Главное помнить опыт чусовских сплавщиков – быть внимательным и всегда готовым уклониться от крушения.