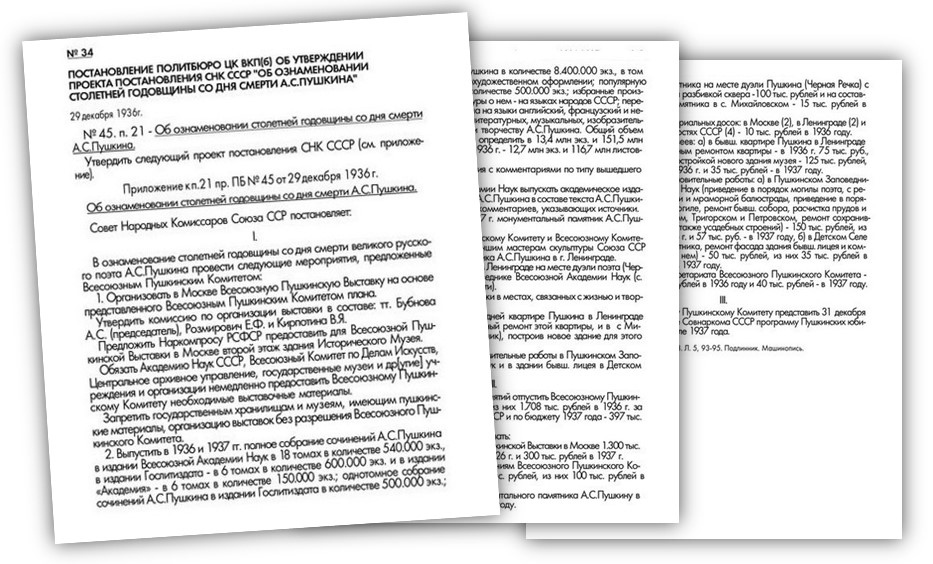

16 декабря 1935 года ВЦИК СССР было принято решение об ознаменовании столетней годовщины со дня смерти великого русского поэта Александра Сергеевича Пушкина. Под председательством Максима Горького был учреждён Всесоюзный Пушкинский комитет, задачей которого стали разработка и руководство мероприятиями по увековечению памяти классика русской литературы и популяризации его творчества.

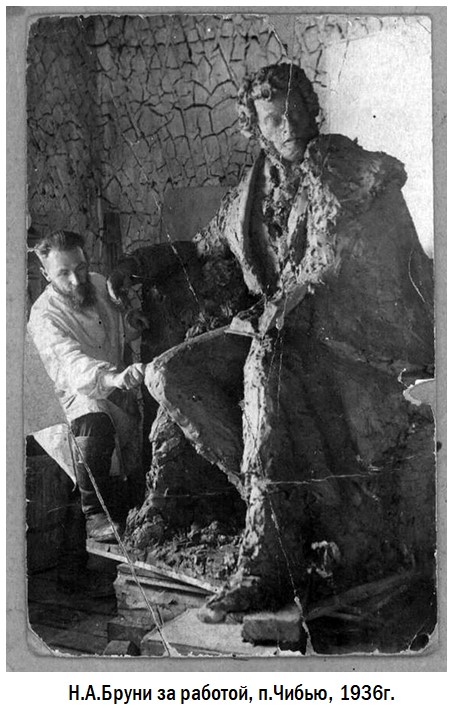

Памятник

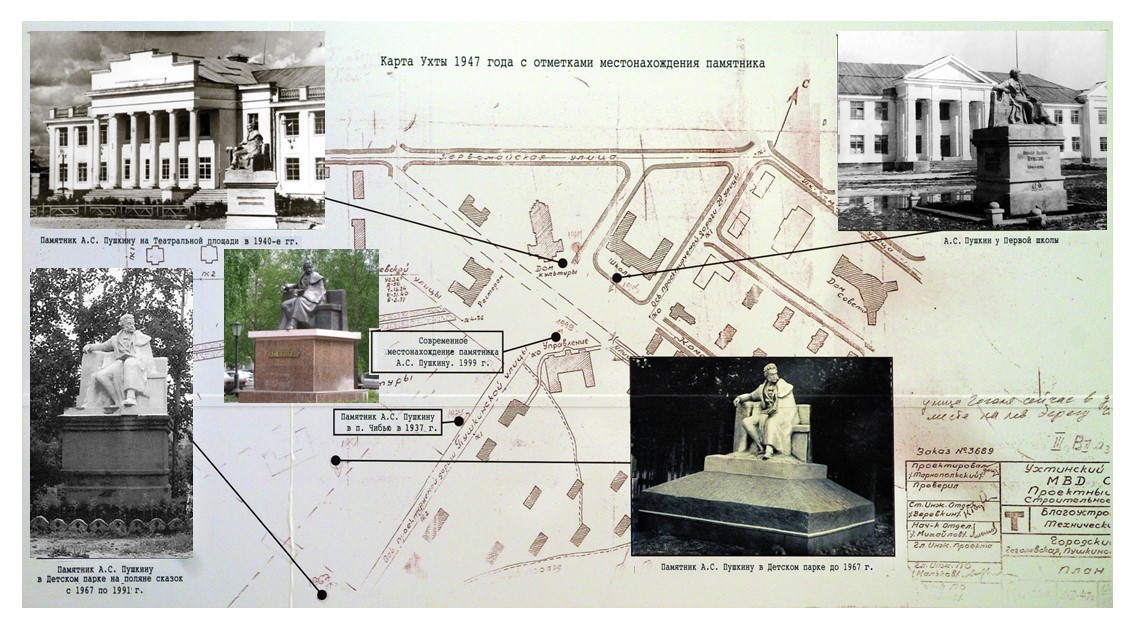

Интересна дальнейшая судьба памятника. За прошедшие десятилетия он неоднократно менял место установки. С улицы Пушкинской, где он был установлен в 1937 г., памятник переместили на Театральную площадь. После пожара, уничтожившего городской Дом культуры его установили возле здания средней школы №1, а когда школу снесли памятник переехал в Детский парк, где ещё дважды менял место установки. Время и суровый климат Ухты неумолимо разрушали скульптуру. В результате многократных перемещений, под воздействием дождя, снега и морозов памятник постепенно разрушался. Его неоднократно пытались реставрировать и не всегда успешно. В 1991 году его окончательно сняли с постамента и забросили в холодном складе на территории парка. Но ухтинцы о памятнике не забыли. На страницах городских газет неоднократно поднимался вопрос о его реставрации. В ноябре 1996 г. в газете «Ухта» была опубликована заметка активистов Ухто-Печорского общества «Мемориал» о необходимости восстановления памятника А. С. Пушкину. К тому времени уже было известно, что по указу Президента РФ в 1999 г. по всей России будет торжественно отмечаться юбилей поэта. Администрация города Ухты приняла решение восстановить памятник А.С.Пушкину работы Николая Александровича Бруни. В память о нем, его создателе, и всех, кто погиб в печальные времена ГУЛАГа на ухтинской земле.

30 июня 1997 года молодые ухтинские художники Виктор Васяхин, Александр Тимушев и Владимир Маслов взялись за работу по восстановлению недостающих фрагментов памятника и его полную реставрацию. После восстановительно-реставрационных работ ими были сделаны гипсовые отливки всех элементов скульптуры, которые были отправлены в Санкт-Петербург, где в одной из литейных мастерских северной столицы был изготовлен памятник Пушкину из бронзы. 6 июня 1999г., в день 200-летия со дня рождения поэта, при большом стечении народа, памятник был торжественно открыт. Сбоку, на постаменте, скромная табличка: «Памятник А.С.Пушкину создал в 1937 году Бруни Николай Александрович, 1891-1938. Безвинно репрессирован и погиб в Ухтпечлаге».

Николай Бруни

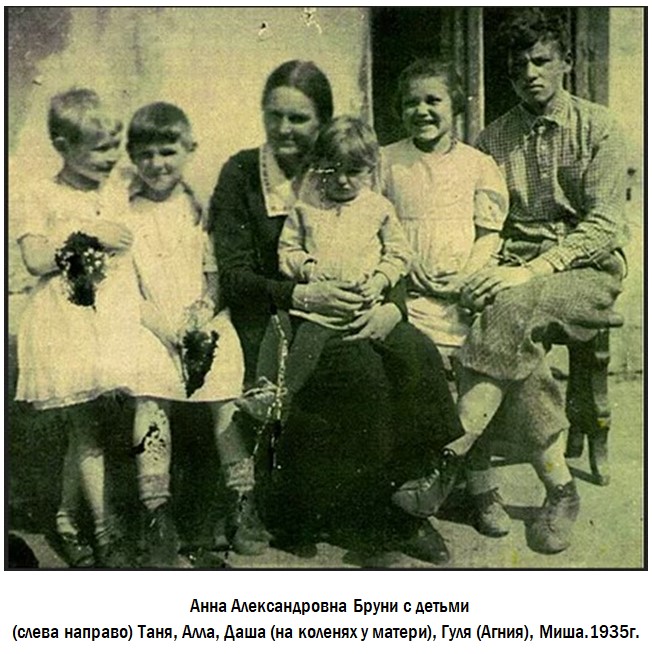

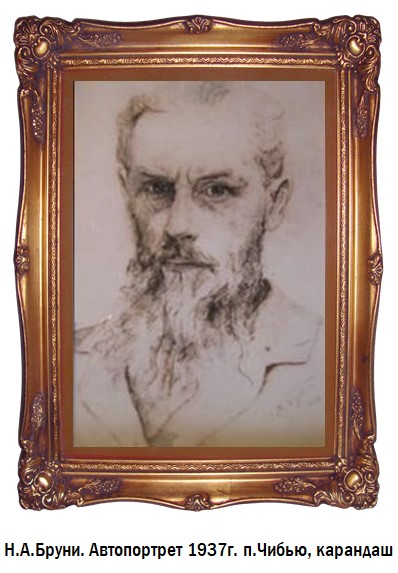

Моё повествование будет не полным, если не рассказать о создателе памятника А.С.Пушкину Николае Александровиче Бруни. Его жизнь была яркой и удивительной, и закончилась трагически.

В 1909 году Николай Бруни закончил одно из самых престижных учебных заведений Петербурга, Тенишевское училище. Училище было организовано на основе общеобразовательной средней школы, основанной в 1898 году князем В. Н. Тенишевым, и получившего в 1900 году статус коммерческого училища. Выпускники могли поступать в коммерческие институты или высшие технические учебные заведения. Высокая плата за обучение определяла социальный состав учащихся: дети промышленников, купцов, дворян и интеллигенции. Среди выпускников Тенишевки А.П. Великанов — советский архитектор; О.В.Волков — русский прозаик, публицист, мемуарист; Н.Н.Купреянов — советский художник-график; поэт Осип Мандельштам; писатель и поэт В.В.Набоков; Д.В. Скобельцын — русский советский физик-экспериментатор, специалист в области космических излучений и физики высоких энергий.

Бруни отлично рисовал, но ещё большим его увлечением была музыка. По этому, сразу по окончании училища он был принят на старший курс Петербургской консерватории по классу фортепьяно. Еще во время учебы в консерватории он был солистом Петербургской филармонии. Музыкальный мир России прочил ему блестящее будущее.

В мае 1919 года Бруни не прошел очередную медкомиссию, был отстранён от лётной службы и с формулировкой «по состоянию здоровья», уволен из Красной Армии. Николай Александрович решает исполнить данный Богу обет. С молодой супругой они уехали в Харьков, где Николай Бруни был рукоположен в диаконы, а вскоре и в священники владыкой Сергием (Королевым), двоюродным братом Екатерины Бальмонт, жены известного поэта Константина Бальмонта. В 1921 г., уехав из сотрясаемой Гражданской войной Украины, супруги Бруни с ребенком вернулись в Москву, а затем в Калужскую область, где отец Николай Бруни служил в церковном приходе села Косынь. Когда церковь в Косыни была закрыта, некоторое время отец Николай служил и жил с семьей в Клину. В середине 1928 года закрыли и Клинскую церковь. Бруни простился с паствой и, не снимая с себя духовного сана, «ушёл за штат» и оказался без работы.

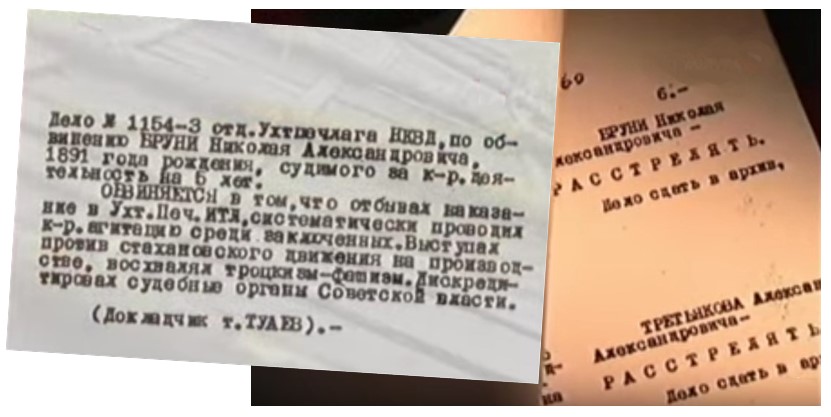

Однажды Николай Александрович встретил знакомого по летной школе, и тот, зная, что Николай Александрович с детства владел четырьмя европейскими языками и имел опыт военного летчика, пригласил его работать в Центральный аэрогидродинамический институт (ЦАГИ) переводчиком иностранной литературы. Позже он работал в НИИ Гражданского воздушного флота, а когда создали Московский авиационный институт, преподавал там и переводил спецлитературу. 9 декабря 1934 года его арестовывают. Хорошее знание французского языка сыграло с ним злую шутку. Перед этим, осенью, в Москву, приезжал французский лётчик и авиаконструктор Жан Пуантисс, и Николай Бруни, по просьбе руководства МАИ, исполнял при нём обязанности переводчика. На то, что он принимал гостя у себя дома, кто то из коллег написал донос. После визита француза последовал арест и обвинение в шпионаже в пользу Франции.

29 января 1938 года Н. А. Бруни был расстрелян в особорежимном лагпункте Ухто-Печорского лагеря — Новая Ухтарка, предназначенном для размещения заключенных, приговоренных тройкой при УНКВД Архангельской обл. к ВМН.

В 1956 году Николай Александрович Бруни был реабилитирован посмертно.