В конце XIX — начале ХХ века тема ухтинской нефти была необычайно популярна в России. Обыватели и предприниматели, купцы и чиновники всех рангов грезили несметными богатствами недр на далекой северной реке.

Вопрос об Ухте рассматривался на заседаниях Государственной думы. В Санкт-Петербурге проходили совещания, под председательством директора Горного департамента, Действительного Статского Советника Коновалова, где обсуждался вопрос, связанный с исследованием и разработкой Ухтинских месторождений в Печорском крае. Министр Путей Сообщений ходатайствовал перед Советом министров о разрешении производства предварительных рекогносцировочных исследований для выяснения возможности устройства сообщения бассейна реки Ухты водным путем в направлении на Петербург и на реку Каму.

Ажиотаж по захвату заявок на земельные участки на Ухте в те годы достиг необычайных размеров. Люди, ищущие легкой наживы, мечтали о новом Баку на Ухте. По воспоминаниям горного инженера В.И. Стукачева, побывавшего на этой северной реке, «берега Ухты и ее притоков, а также район реки Лыа-Иоль, были усеяны заявочными столбами. Владельцы последних, уплатив земельную пошлину и получив дозволительные на разведку нефти свидетельства, никаких серьезных работ к выяснению промышленного значения района не предпринимали, главным образом вследствие невозможности привлечь солидные средства для необходимых разведок».

Но среди этих нефтепромышленников на бумаге, были и действительно заинтересованные люди, которые проводили разведку и добычу нефти на Ухте. Самым энергичным и последовательным исследователем был Александр Георгиевич Гансберг.

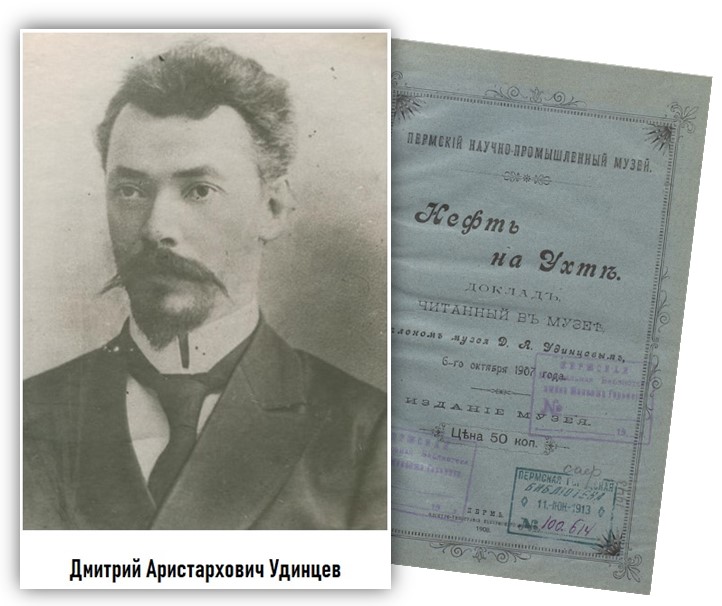

Все, кто побывал на Ухте, с восторгом писали о нем, и об организованном им Варваринском нефтяном промысле. В 1907 году в Пермском научно-промышленном музее председателем Ирбитской уездной земской управы Пермской губернии, и краеведом по призванию, Дмитрием Аристарховичем Удинцевым был сделан доклад на тему «Нефть на Ухте». В 1908 году, после опубликования этого доклада отдельной брошюрой, Дмитрий Аристархович сделал доклад Ирбитскому ярмарочному комитету «Об организации нефтяного дела в Печорском крае», опубликовал несколько статей об ухтинской нефти в газетах и журналах. Во всех публикациях упоминалась фамилия А.Г. Гансберга.

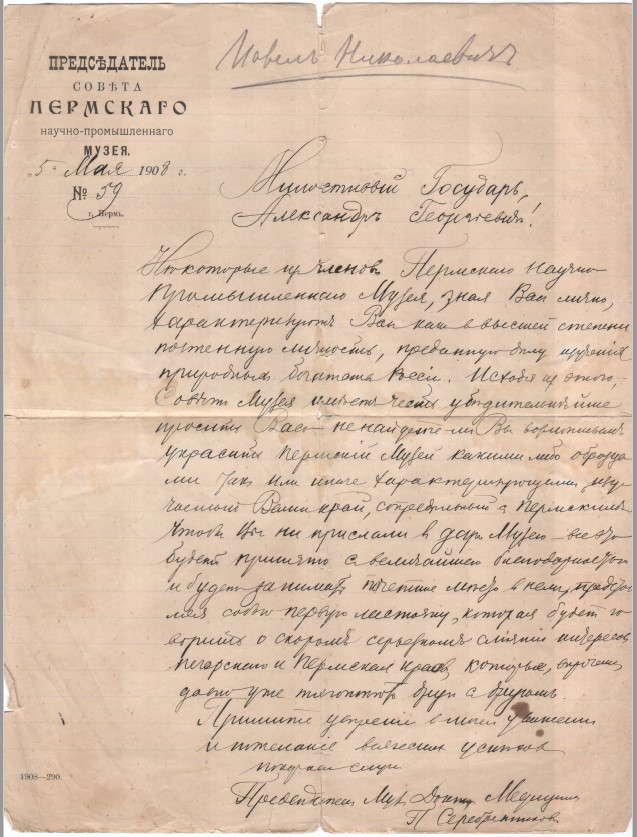

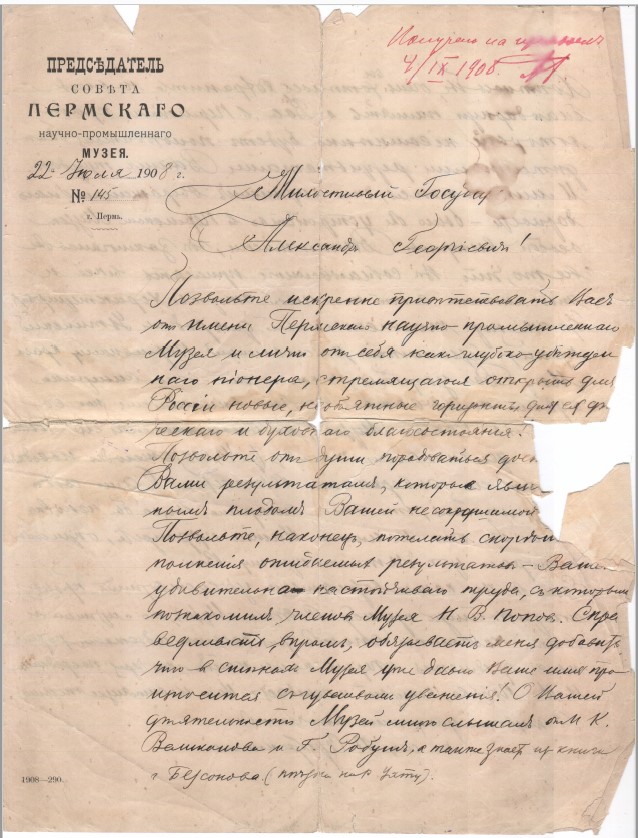

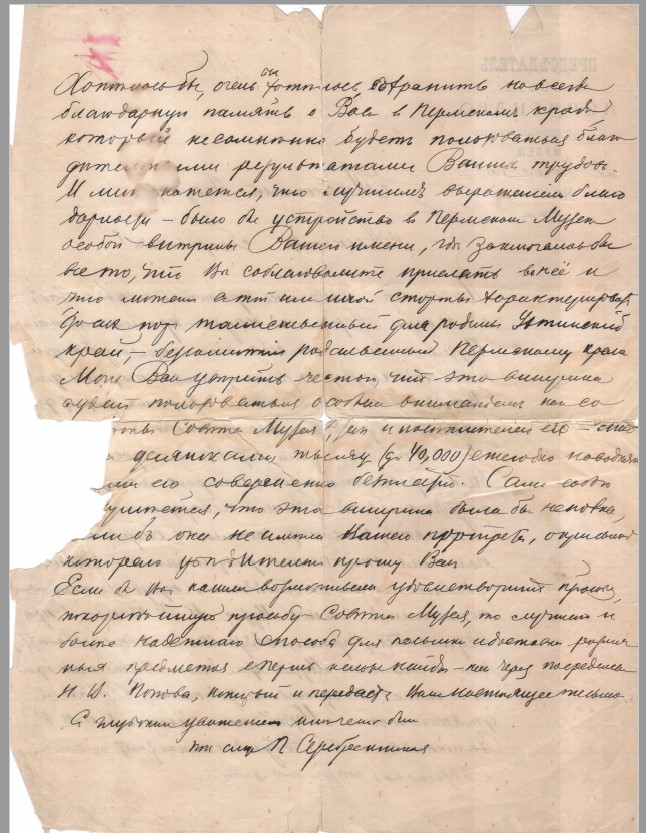

Вероятно, интерес к вопросу об ухтинской нефти и подтолкнул руководство Пермского музея обратиться к нему с письмами. В адрес Александра Георгиевича Гансберга председателем совета Пермского научно-промышленного музея П.Н. Серебренниковым было направлено два письма. Первое датировано 5 мая 1908 года, а второе 22 июля 1908 года. Очень интересен стиль написания писем, сейчас так витиевато, тепло и уважительно не пишут, да и не умеют. Оба письма содержат просьбу прислать для музея какие либо материалы, характеризующие Ухтинский край.

Вероятно, интерес к вопросу об ухтинской нефти и подтолкнул руководство Пермского музея обратиться к нему с письмами. В адрес Александра Георгиевича Гансберга председателем совета Пермского научно-промышленного музея П.Н. Серебренниковым было направлено два письма. Первое датировано 5 мая 1908 года, а второе 22 июля 1908 года. Очень интересен стиль написания писем, сейчас так витиевато, тепло и уважительно не пишут, да и не умеют. Оба письма содержат просьбу прислать для музея какие либо материалы, характеризующие Ухтинский край.

Эти письма нашли отклик у А.Г. Гансберга. В «Пермских губернских ведомостях» от 25 сентября (№ 210) за 1908 год была опубликована статья П.Н. Серебренникова «В музее» о получении музеем геологической коллекции А.Г. Гансберга об Ухтинском крае.

Далее шел краткий перечень образцов, а затем автор продолжал: «Приведенный список коллекции указывает, с одной стороны, на богатства края, а с другой – на разнообразие самой коллекции, собранной в течение нескольких лет трудами замечательного по несокрушимой энергии исследователя такого края, который своими огромными природными дарами обещает обогатить государство. Витрина, заключающая эту коллекцию, будет называться витриной инженера А.Г. Гансберга. Она постепенно будет пополняться всем тем, что будет служить связующим звеном Пермского с Ухтинским краем.Таким образом, музей обогатился теперь такой коллекцией об ухтинском крае, которая с полным правом могла бы служить украшением любого университетского кабинета…»

Сегодня преемником Пермского научно-промышленного музея является Пермский краеведческий музей. В фондах музея имеется брошюра «Гансберг, А.Г., Корнилов, А.П. и К°», северное нефтепромышленное товарищество (Арханг. губ.). Доклад о положении Ухтинского нефтяного предприятия под фирмой «Северное нефтепромышленное товарищество на вере А.Г. Гансберг, А.П. Корнилов и К°» в 1909 году. / [Инж. А.Г. Гансберг]. — Москва, 1909. — 15 с.» Можно предположить, что она могла попасть в музей от самого автора.

Также, среди хранящихся в фондах минералогических образцов есть экземпляр нефтенасыщенного песка с реки Ухта, правда без указания, когда и от кого он поступил. Вероятно, в музее могла отложиться и другая переписка с А.Г. Гансбергом, его фотографии и какие-либо другие материалы об Ухте, но, к сожалению, архив музея с деловой перепиской дореволюционного времени по техническим причинам пока недоступен, а часть его хранится в Государственном архиве Пермского края. Так что будущих исследователей еще ждут новые открытия.